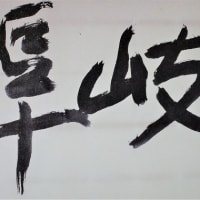

啓蟄(けいちつ)

3月6日頃(2014年は3月6日)。

春分までの期間。

啓は「ひらく」、

蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、

大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくる頃。

まだまだ寒い時節ではありますが、

一雨ごとに気温が上がり、

日差しも徐々に暖かくなってきます。

「二十四節気・七十二侯」は「啓蟄(けいちつ):

第7侯:蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)」とあります。

丁度3月6日頃、冬の間地中に潜んでいた蟄(むし)達が、春になって温もった土を啓(ひら)いて這い出てくる様。

蟄(むし)と書いた場合は、蛇、蜥蜴、蛙等の小動物も含まれるそうです。

巣籠もりの虫戸を開く

土の中で冬眠していた虫たちが、穴を啓(ひら)いて出てくる啓蟄(けいちつ)を迎えました。

同じ頃に、カエルやヘビなどの爬虫類、クマなどのほ乳類も活動的になります。

そして山々や野原も、灰色の世界から萌黄色の春の装いに変わってきました。

春を代表する草花といえば、沈香のような香りを放つ沈丁花や、

木蓮、蕾(つぼみ)が赤ちゃんの握りこぶしに似ていることから名のついた辛夷(こぶし)、スミレやれんげ、タンポポなど。

道端や公園など、身近な場所からも春の訪れを感じることができます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます