こんにちは、技術担当者です。

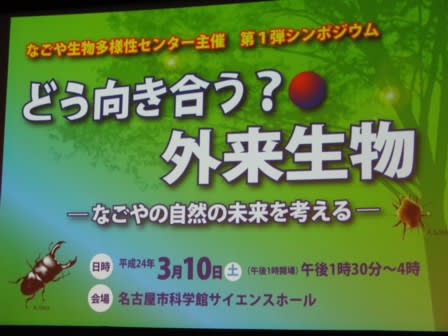

本日私は、2012年3月10日名古屋市科学館にて、なごや生物多様性センター主催の『どう向き合う?外来生物』というシンポジウムに参加してきました

バサーズでもこの情報を回しておけばよかったのですが、応募〆切があり参加できなかったメンバーもいました;

次回からはこうした情報をもっと共有できるようにしたいと思います

自分としてはこうしたシンポジウムは久しぶりでした

シンポジウムでは、まず基調講演として国立環境研究所の五箇公一氏による、

『なぜ外来生物は増え続けるのか?~愛知ターゲットと外来生物防除~』という演題の講演がありました。

この講演の中では、外来クワガタムシによる日本のクワガタムシの遺伝的汚染問題や、一時期話題となったカエルツボカビ病の実情、そして外来生物問題の背景にある人間活動とグローバリゼーションなどについての話がされました。

外来クワガタムシの話では、日本には対馬列島や奄美諸島、また本土において亜種という形で日本のクワガタムシ(今回はヒラタクワガタについて)は多様な遺伝的特徴をもって生息しています。

この多様な遺伝的特徴は520万年もの年月をかけて成り立ったものといいます

しかし、最近夏にはスーパーなどでもムシキングの影響などで外来の大きなクワガタムシが売られています。こうした外来クワガタが飼育放棄されたり、逃亡するなどして自然界に放たれ、日本のクワガタと交雑しているという問題があります。

この背景には、クワガタムシを商品化するという経済構造、またグローバリゼーションがあります

一朝一夕で解決はできない複雑化した問題ですが、私たち個人でできることは、

クワガタに経済価値が付くのは、我々消費者が購入するからです。

購入するのは消費者の意思ですが、こうした問題もはらんでいることを知っておくべきでしょう

こうした生き物を飼育する際には、最後まで責任を持って飼育しましょうね

その後、名古屋市で取り組まれている外来生物防除事例報告として、なごや生物多様性センターの野呂達哉氏による『都市部における外来生物防除の取り組み』というテーマの講演がありました。

都市部で定着しているアライグマの問題について話されていました。

アライグマは、アニメの“アライグマ『ラスカル』”で一世を風靡し、ブームが起きました。しかし、アライグマは実はアニメのように人になつくことは難しく、大人になるにつれて凶暴になります

その結果、野外に捨てられ、日本各地で定着しています

そして、アライグマは狂犬病の媒介をする生物でもあるのです。

海外ではアライグマによる狂犬病による死亡事例もあります

狂犬病による致死率はほぼ100%ですので、身近にその病気を媒介する生き物がいると思うと怖いですね

やはり、生き物を飼育する際には責任が問われるということです

最後に、『なごやの生物多様性保全にむけて~市民は何ができるか~』という演題でパネルディスカッションがありました。

パネラーは

大畑孝二さん(日本野鳥の会チーフレンジャー)

佐久間大輔さん(大阪市立自然史博物館主任学芸員)

滝川正子さん(なごや生物多様性保全活動協議会会長)

谷口義則さん(名城大学准教授)

コメンテーターは

五箇公一さん

コーディネーターは

矢部隆さん(なごや生物多様性センター長・愛知学泉大学教授)

でした。

様々な視点でのコメントが行き交い、とても有意義な時間となりました

久々のシンポジウムでしたが、多くの人の話を聞いて自分の方向性を見つめ直し、

これからの活動へのやる気も出てきました。

今後は、バサーズメンバーでどんどんこうしたシンポジウムなどに出掛けて行きたいですね

本日私は、2012年3月10日名古屋市科学館にて、なごや生物多様性センター主催の『どう向き合う?外来生物』というシンポジウムに参加してきました

バサーズでもこの情報を回しておけばよかったのですが、応募〆切があり参加できなかったメンバーもいました;

次回からはこうした情報をもっと共有できるようにしたいと思います

自分としてはこうしたシンポジウムは久しぶりでした

シンポジウムでは、まず基調講演として国立環境研究所の五箇公一氏による、

『なぜ外来生物は増え続けるのか?~愛知ターゲットと外来生物防除~』という演題の講演がありました。

この講演の中では、外来クワガタムシによる日本のクワガタムシの遺伝的汚染問題や、一時期話題となったカエルツボカビ病の実情、そして外来生物問題の背景にある人間活動とグローバリゼーションなどについての話がされました。

外来クワガタムシの話では、日本には対馬列島や奄美諸島、また本土において亜種という形で日本のクワガタムシ(今回はヒラタクワガタについて)は多様な遺伝的特徴をもって生息しています。

この多様な遺伝的特徴は520万年もの年月をかけて成り立ったものといいます

しかし、最近夏にはスーパーなどでもムシキングの影響などで外来の大きなクワガタムシが売られています。こうした外来クワガタが飼育放棄されたり、逃亡するなどして自然界に放たれ、日本のクワガタと交雑しているという問題があります。

この背景には、クワガタムシを商品化するという経済構造、またグローバリゼーションがあります

一朝一夕で解決はできない複雑化した問題ですが、私たち個人でできることは、

クワガタに経済価値が付くのは、我々消費者が購入するからです。

購入するのは消費者の意思ですが、こうした問題もはらんでいることを知っておくべきでしょう

こうした生き物を飼育する際には、最後まで責任を持って飼育しましょうね

その後、名古屋市で取り組まれている外来生物防除事例報告として、なごや生物多様性センターの野呂達哉氏による『都市部における外来生物防除の取り組み』というテーマの講演がありました。

都市部で定着しているアライグマの問題について話されていました。

アライグマは、アニメの“アライグマ『ラスカル』”で一世を風靡し、ブームが起きました。しかし、アライグマは実はアニメのように人になつくことは難しく、大人になるにつれて凶暴になります

その結果、野外に捨てられ、日本各地で定着しています

そして、アライグマは狂犬病の媒介をする生物でもあるのです。

海外ではアライグマによる狂犬病による死亡事例もあります

狂犬病による致死率はほぼ100%ですので、身近にその病気を媒介する生き物がいると思うと怖いですね

やはり、生き物を飼育する際には責任が問われるということです

最後に、『なごやの生物多様性保全にむけて~市民は何ができるか~』という演題でパネルディスカッションがありました。

パネラーは

大畑孝二さん(日本野鳥の会チーフレンジャー)

佐久間大輔さん(大阪市立自然史博物館主任学芸員)

滝川正子さん(なごや生物多様性保全活動協議会会長)

谷口義則さん(名城大学准教授)

コメンテーターは

五箇公一さん

コーディネーターは

矢部隆さん(なごや生物多様性センター長・愛知学泉大学教授)

でした。

様々な視点でのコメントが行き交い、とても有意義な時間となりました

久々のシンポジウムでしたが、多くの人の話を聞いて自分の方向性を見つめ直し、

これからの活動へのやる気も出てきました。

今後は、バサーズメンバーでどんどんこうしたシンポジウムなどに出掛けて行きたいですね