今日は、お炭手前と長尾茶入(小習いの1つ)のお稽古でした。

寒芍薬(クリスマスローズ)

伊勢千両

花入:ひさご(上野焼)

炭斗(すみとり)に炭を組むところから炭手前は始まると言われています。

お炭の形と大きさによって1つ1つに名前があって

最初はどれも同じに見えていたのですが

最近やっと・・・炭の形の違いが見えてきました。

●胴炭 ●丸ギッチョ ●割ギッチョ

●丸管 ●割管

●点炭 ●輪胴 ○枝炭5本

〔覚書〕

炉と風炉ではお炭の大きさや組み方が違う。

炉の炭は大きい。

香合は直前にセットする。

〔お香合〕

梅型 高麗青磁

〔お香〕

※お稽古なので本当に使用したものとは違います

松重(銘)

鳩居堂(お香元)

茶入れに、お茶を入れ仕服に入れ紐を結ぶのですが・・・

長尾の結び方が何度習っても覚えられません

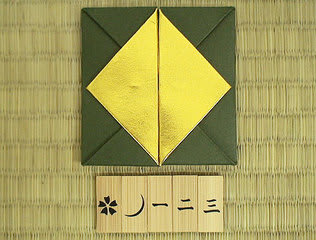

完成

茶入:内海(だいかい)

仕服:獅子狩紋様錦(名物布)

〔覚書〕

「だいかい」という茶入は2種類あるので間違えないように!

・大海と内海

※大海はお薄しか使えない!

棚:好更棚

11代お家元が考案された棚です(更に好みを変えたという意味)

今日のお点前で、湯返しの際、柄杓の扱いを注意された。

「油柄杓はだめですよ~」

・・・???

油柄杓とは、昔、油屋さんが柄杓の油を壷に戻す動作の時に

柄杓を持つ手を高く高く上げていた動作だそうです。

お茶の1つ1つが深くて・・・

一生かかっても完璧にはならないだろうけど

諦めた時点で成長はないので

コツコツ亀さんのような気持ちでお稽古を続けていけたらいいなぁ

可愛いですね^^

可愛いですね^^

重いものは軽く!軽いものは重く!見えるように扱う

重いものは軽く!軽いものは重く!見えるように扱う

」という位置です(^^;)

」という位置です(^^;)

筒茶碗が違う点

筒茶碗が違う点 更好棚

更好棚