赤倉温泉「湯守の宿 三之亟」

赤倉温泉の湯めぐりチケットを繰り出し、最後に向かったのは「湯守の宿 三之亟」。

温泉街の入口に建つ温泉宿だ。

薪の積みあがる玄関からお邪魔します。

広々としたロビーは、湯上りの休憩や待ち合わせに便利そうですね。

読書室も用意されていました。

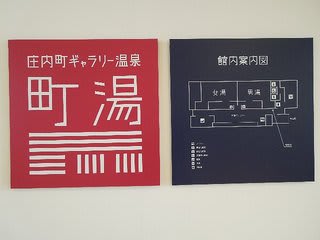

お風呂の位置を案内図で確認しましょう。

浴室は3カ所。

手前から、ひょうたん風呂・露天風呂・天然岩風呂。

今回露天風呂は湯を冷ますための井水の水量不足のため閉鎖中でした。

なにはともあれ、ここの名物、天然岩風呂へ向かいましょう。

なにしろ赤倉温泉四大岩風呂のひとつですからね。

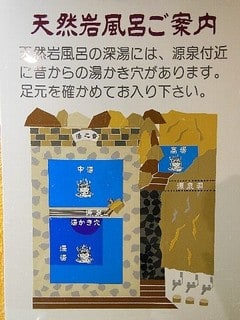

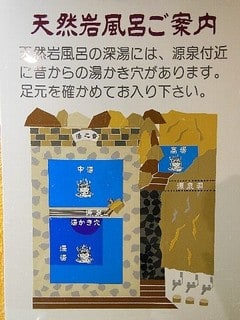

天然岩風呂ご案内によれば、湯船は3つ。

脱衣所側から順に「深湯」「中湯」、そして一段高いところにあるのが「高湯」。

では浴室に入ってみましょう。

案内図のような配置ですね。

高湯から見下ろしてみましょう。

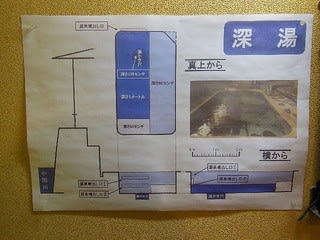

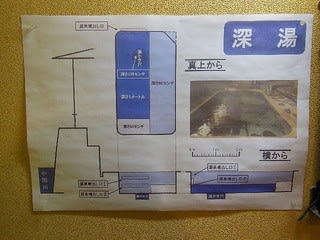

深湯についての説明図を見ると、

湯船の水面は、すぐ横を流れる小国川の水面より少し低い位置にあるようです。

また筒から投入される湯とは別に、岩風呂の側面に源泉噴出し口が何カ所かあるとのこと。

ちなみに高湯を近くで見るとこんな感じ。

打たせ湯仕様になっています。

それら予習をしたところで、お湯をいただきましょう。

天然岩を掘り進めた湯船には透明な湯が満たされています。

湯面に漂うのは石膏の香りでしょうか。

肌触りがトロスベで、まとわりつくよう感じでグッド。

湯に身を沈めると、最初は「あちょ~っ!」と叫びたくなりますが、それをこらえるとなんだか体が馴染んでいくような感触。

意外とさっはり系かも。

あらためて手掘りの湯船を見ると、縞々模様が等高線のような感じですね。

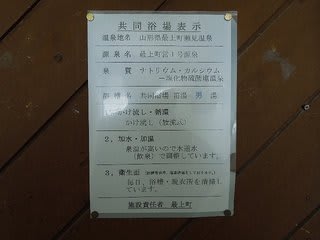

赤倉温泉「三之亟1号源泉」

カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉

63.0℃ pH 7.9 溶存物質総計 1,118mg/Kg

分析年月日 平成27年2月26日

山形県最上郡最上町大字富沢884

TEL 0233-45-2301

2019年9月の入浴メモより

赤倉温泉の湯めぐりチケットを繰り出し、最後に向かったのは「湯守の宿 三之亟」。

温泉街の入口に建つ温泉宿だ。

薪の積みあがる玄関からお邪魔します。

広々としたロビーは、湯上りの休憩や待ち合わせに便利そうですね。

読書室も用意されていました。

お風呂の位置を案内図で確認しましょう。

浴室は3カ所。

手前から、ひょうたん風呂・露天風呂・天然岩風呂。

今回露天風呂は湯を冷ますための井水の水量不足のため閉鎖中でした。

なにはともあれ、ここの名物、天然岩風呂へ向かいましょう。

なにしろ赤倉温泉四大岩風呂のひとつですからね。

天然岩風呂ご案内によれば、湯船は3つ。

脱衣所側から順に「深湯」「中湯」、そして一段高いところにあるのが「高湯」。

では浴室に入ってみましょう。

案内図のような配置ですね。

高湯から見下ろしてみましょう。

深湯についての説明図を見ると、

湯船の水面は、すぐ横を流れる小国川の水面より少し低い位置にあるようです。

また筒から投入される湯とは別に、岩風呂の側面に源泉噴出し口が何カ所かあるとのこと。

ちなみに高湯を近くで見るとこんな感じ。

打たせ湯仕様になっています。

それら予習をしたところで、お湯をいただきましょう。

天然岩を掘り進めた湯船には透明な湯が満たされています。

湯面に漂うのは石膏の香りでしょうか。

肌触りがトロスベで、まとわりつくよう感じでグッド。

湯に身を沈めると、最初は「あちょ~っ!」と叫びたくなりますが、それをこらえるとなんだか体が馴染んでいくような感触。

意外とさっはり系かも。

あらためて手掘りの湯船を見ると、縞々模様が等高線のような感じですね。

赤倉温泉「三之亟1号源泉」

カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉

63.0℃ pH 7.9 溶存物質総計 1,118mg/Kg

分析年月日 平成27年2月26日

山形県最上郡最上町大字富沢884

TEL 0233-45-2301

2019年9月の入浴メモより