明け方の雪で うっすら雪化粧です。

先ずは ドラム缶でたき火です。

ぼちぼちと 人が集まりだして 青竹を組んで やばを積んでゆきます。

ひたすら 竹を立てかけて 差し込んでゆきます。

かずらで ひと巻きして 完成です。

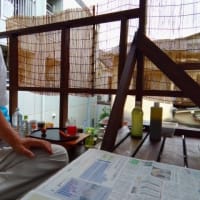

とんどが組みあがったら かっぽ酒の出番です。ちょうどいい燗かげんです。

12時に点火です。最長老と最幼少?による点火です。

いい具合に燃え上がりました。

とんど-1 2009.1.12

景気よく 爆竹がはじけています。

とんど-2 2009.1.12

うまく燃えてくれました。

とんど-3 2009.1.12

さっそく 餅焼き開始です。

星のカイト 40連を揚げたのですが 自分で撮影するのを忘れていました。

<追記>

家に帰ってからも ゆっくりぜんざいをいただきました。

我が家の地域では14日の夜に燃やします。繭玉に似せた団子を木の枝につけて、それを火であぶって食べます。風邪を引かないという言い伝えがあります。

地方によって色んな年明けの行事があるようですね。

生まれ育った九州にいた頃はなにもなかったように思います。

とんど餅のぜんざいとかっぽ酒で今年も無病息災です。

繭玉だんご 上品ですね。夜のとんどは神秘的ですね。

当地も 昔むかしは夜でしたが その場でぜんざいにして食べようということで お昼に定着しています。

わたしは 単に とんど と言っています。

風邪をひかないというのは 当地も同じです。

此方ではどんどです。

餅は小さい角餅を何個か針金に通して釣りをするように竹に付けて焼いています。

会社のある地区では飾りに使ったダイダイを、1個か3個を竹に突き刺し団子のように焼いて、各戸の玄関先に飾る風習があります。この地区にタタラがあって鬼退治の伝説と団子の話があるのに起因しているのではと思っています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A6%E7%BE%A9%E9%95%B7

昔は 竹ざおのさきに 書初めをつけて燃やして 高く舞い上がると字が上達するというならわしがありました。いまでも ごく少数でやっていますが。

翌日くらいに 焼いもとかをすると ちょうどいい熾き火かげんです。