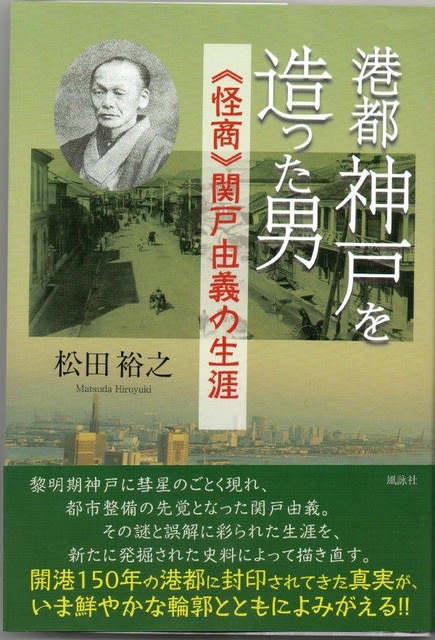

2017年4月3日、神戸学院大学経営学部教授の松田 裕之氏の近著(2017年3月19日)

「-港都神戸を造った男―“怪商”関戸由義の生涯」朱鳥社を購入しました。

上の写真は上記書籍の表紙

上記の本の内容は下記のとおり

第1章 謎の前半生

第2章 失態と下積み

第3章 密航、そして神戸

第4章 同時代人の記録

第5章 兵庫県庁の能吏

第6章 不動産取引の内実

第7章 鉱山開発の顛末

第8章 斜陽の風景

関戸由義(よしつぐ) 「ゆうぎ、よしのり」とも読む幼名は良平

関戸由義について上記の本を中心にして下記の資料も含めて纏めてみました。

1)松田裕之 幕末の湊 神戸に名を刻んだ加納宗七伝 朱鳥社(2014年10月26日)

2)禾舟(川嶋右次)「関戸由義氏事蹟一班」兵庫史談 第2巻第6号(1933年6月)

3)赤松啓介 神戸財界開拓者伝 Page515-525 太陽出版(1980)

「都市計画の先覚 関戸由義」

4)神戸史学会 歴史と神戸 第21巻3号(112号)Page31-32(1982.6.15)

Wikipediaでもまだ記事が投稿されていない為、まず関戸由義の基本情報を記載します。

関戸由義の基本情報

生年月日:文政12年(1829)10月25日 出生地:越前国足羽郡下呉服町

死去年月日:明治21年(1888)8月17日 神戸市北長狭通4丁目自邸で死去

墓:死亡時は城ケ口共同墓地に埋葬 のちに追谷墓地に改葬(19区奥)

父親:薬種商第4代輪違屋(わちがいや)平兵衛

母親:越前国足羽郡亀屋町の藩医 第4代山本正伯宅に乳母奉公した女性

妻:山口フサ(天保10年(1839)4月11日生まれ)

義理の弟:山口左一郎(後に関戸左一郎)天保14年(1843)2月7日生まれ

長男:関戸慶治 慶応元年(1865)7月26日生まれ

次男:春雄 明治4年(1871)3月21日生まれ 村瀬家に養子 村瀬春雄

大正13年(1924)4月9日没

高等商業(現一橋大)を中退、明治23年ベルギーに留学。明治26年帰国して

高等商業の教授となり、損害保険論を講義した。明治28年帝国海上保険

(現安田火災海上保険)に学識を買われ副支配人として招かれた。

大正元年副社長となる。海上保険学の父といわれた。

一橋大学内に銅像あり

三男:五三郎 明治8年(1875)5月7日生まれ 一時、清水家に養子(明治16-17年)

四男:陽一 明治9年(1876)12月22日生まれ

上の写真は上述 2)の資料の中に収載されている関戸由義の肖像画です

1.青年期の良平

良平は輪違屋の本家の次男の妻との密通(浮気)が発覚し数か月投獄後越前を追放

良平は京都に流れ、客分として按摩師山口家の厄介になる

良平山口フサと結婚

慶応元年(1865)良平35歳とフサ(25歳)の間に長男慶治が誕生

良平一家と義弟の左一郎が江戸に移住 良平は江戸で医者を開業

安政5年(1858)福沢諭吉が江戸の鉄砲洲に開いた蘭学塾に学ぶ

この頃、関戸姓に改名。同時に由義と名乗る

2.サンフランシスコへの密航

慶応2年(1866)海外渡航禁止令が廃止されたのちの慶応4年(1868)3月上旬に横浜港

を出発 ハワイ経由でサンフランシスコに到着(アイダホ号で渡航 約1か月の航海)

江戸市中の混乱に乗じて書画や骨董品を安価で大量購入しこれらをサンフランシスコで

売りさばきその資金で大量の銃などの兵器を購入し帰国し富を得る。

またサンフランシスコで道路や都市インフラなど多くの知識を得る

帰国後は横浜の小西屋伝蔵の厄介になる。

3.明治政府民部省に出仕

明治2年(1869)12月4日 民部省通商少佑拝命

翌明治3年(1870)12月5日の免官

この頃関戸由義の義弟の関戸左一郎は関戸由義が持ち帰った外貨を元手に神戸町の

北長狭通4丁目に関山小学校を設立 明治16年(1883)に廃校

4.兵庫県に出仕

明治4年(1871)3月24日兵庫県外務局勧業課少属として兵庫県に出仕

明治5年(1872)2月1日に免官

この頃賦金制度を創始と貿易五厘紛争を解決

三井組、小野組を社長とする貿易商会の設立に尽力

5.神戸町に出仕

明治5年(1872)9月16日 神戸市中新大道取開掛兼町会所掛を拝命 十一等出仕

このころ生田川跡整地について加納宗七に10間(18m)道路を進言

さらに上記の役職の本務である栄町通と山手道路(現在の中山手通、下山手通、三宮筋

城ケ口筋、諏訪山筋、再度筋)の建設を成し遂げた

栄町通は明治6年(1873)4月に着手、同年11月に竣工

5.諏訪山温泉の開削

明治6年(1873)2月諏訪山山麓に鉱泉開削。長男の関戸慶治(当時8歳)の名前で

温泉郷の開発と温泉場一帯を「関山町」と命名する申請書を兵庫県に提出

京都ホテルグループの創始者前田又吉は明治6年(1873)諏訪山温泉地を関戸由義に借り

資本を三田藩主の九鬼隆義より得て開業し、十年後に至ては、諏訪山東中西の三常盤楼を

造営し、又宇治川常盤を開業して孰れも神戸有名の酒楼に成長させた。

前田又吉については小生の下記ブログで詳述

諏訪山温泉 常盤楼 と兵庫津 常盤花壇

6.城ケ口墓地の新設

北野、城ケ口、花隈、宇治野、走水、二つ茶屋、大手町のにあった墓地を統合し

城ケ口に近代的な共同墓地を新設 時期は不詳だが明治6年(1873)頃か?

7.三宮停車場を鉄道開設時より設置

大坂-神戸間の鉄道が開通し仮の営業を開始したのは明治7年(1874)5月のことだが

当初、神戸停車場があるので三宮停車場の設置は必要なしというのが当局の考えであったが

局長の井上勝氏に対して居留地周辺の将来性を考え神戸市街地のもう1か所停車場を建設

すべきと関戸由義が進言したことにより三宮停車場は開業当初より開設された。

8.神戸郵便役所造営に参画

明治7年(1874)8月31日に関戸由義は神戸郵便役所造営に参画しています

9.多田銀銅山などの鉱山採掘事業

明治8年(1875)3月9日関戸由義は長男の慶治の名義で多田銀銅山を借区し

事業を開始しています。

明治20年(1887)に三菱が多田銀山を買収しています

また同年6月には兵庫県川辺郡国崎村の桐山坑から松ケ原坑に到る鉱山の採掘事業を

スタートさせています。

10.神戸商業講習所の開設に協力

神戸商業講習所の開設にあたり関戸由義は北長狭通4丁目の洋館を県に校舎として

提供した。

神戸商業講習所の開設の経緯について(Wikipediaより引用)

神戸の地で商業・貿易に従事する人材を育成する学校の構想を進めていた兵庫県令・森岡昌純は

西南戦争後、県勧業課長で旧福沢諭吉門下の牛場卓蔵を通じ福沢に接近、1877年(明治10年)

11月、福沢との会談にこぎつけた。この会談で森岡県令は福沢から協力を得ることに成功し、

商業講習所の設立を文部省に申請した。1878年(明治11年)1月26日に開所式が執り行われた。

設立にあたって森岡県令は福沢に一切の教務・事務を委任、慶應義塾から派遣された支配人(校長)

および教師2名その他一切を引き受けるとともに校費の200円は県税より支出することとした

明治12年(1879)9月5日神戸商業講習所は元町3丁目69番地の生島四郎左衛門の

持ち家に移転しています。

上の写真はJR元町駅北側の北長狭通4丁目の兵庫県立 神戸商業學校 発祥地の碑

明治十一年一月十六日神戸商業講習所 創設同十九年六月改称

撮影:2017-4-8 ローレル元町ビルの壁面に埋め込まれています。

Wikipediaの1月26日が正しいのか碑文の1月16日が正しいのか要確認

県立商業学校/県立神戸商業高等学校 沿革

出典:http://hamadayori.com/hass-col/school/KobeShogyo.html

明治11年(1878) この地に「神戸商業講習所」として開校

明治12年(1879) 校舎を元町通3丁目に移転

明治16年(1883) 校舎を下山手に移転

明治19年(1886) 「兵庫県立神戸商業学校」と改称

昭和3年(1928) 「兵庫県立第一神戸商業学校」と改称

昭和7年(1932) 校舎を星陵台(現:星陵高校)に移転

昭和23年(1948) 学制改革により「県立第一神戸商業高等学校」に改称

県立垂水高等学校を統合して「県立星陵高等学校」に改称

昭和37年(1962) 星陵高等学校から独立して「県立神戸商業高等学校」として再発足。

現在地(星陵台4丁目)に移転。

平成19年(2007) 創立130周年

上記の神戸商業講習所の他に関戸由義は英和女学校(後の神戸女学院)に600円を寄付

(明治10年(1877)頃)

さらに明治20年(1887)8月1日関戸由義は九鬼隆義らとともに神戸女子手芸学校を設立

教育振興に熱心であったことが判ります

11.関戸由義の晩年

明治17年(1884)1月4日関戸由義(当時54歳)は家督を長男の関戸慶治(当時18歳)

に相続し隠居の身となります。

12.関戸由義と藤田積中の追善式

明治21年(1888)9月23日、神田兵右衛門及び村野山人(当時山陽鉄道副社長)

小寺泰次郎(当時県会議員)の発起で長い間、兵庫・神戸の発展に尽くした藤田積中と

関戸由義の霊を慰めるため湊川神社で追善式が行われました。

神道、仏教、キリスト教の三教の連合の会でした。

この年の4月に神戸市の発足の公布されており翌年には神戸市誕生の運びになっていましたので

前夜祭の意味もあったのではと思います。

以上理解不足で誤った記述もあるかも知れませんが神戸市の都市計画や産業振興に業績があった

関戸由義の一生を辿ってみました。

最後に3)の資料 赤松啓介著 神戸財界開拓者伝の目次を添付して筆を置きます

全く知らない人物も多いが今後これらの人物も調べてみたいと思っています。

石鹸業界の草分け・播磨幸七

花ムシロの王者・赤尾善治郎

日加貿易の始祖・田村新吉

貝釦輸出の開祖・青柳正好

列車食堂の創始者・後藤勝造

麦稈真田輸出の先駆・岡 円吉

鉄道経営の先達・村野山人

燐寸輸出の覇者・直木政之介

宅地造成の先駆・小寺泰次郎

初期財界の世話役・鳴滝幸恭

肥料業界の先達・石川茂兵衛

製紙産業の草分け・ウォルシュ兄弟

石綿興行の創始者・野沢幸次郎

デザイナーの元祖・沢野糸子

貿易商権の確立者・湯浅竹之助

近代理容業の先駆・紺谷安太郎

清涼飲料の先学・和田伊輔

羊毛工業の開発・川西清兵衛

国産ベルトの開発・坂東直三郎

瓦せんべいの元祖・松野庄兵衛

豪州貿易の先駆者・兼松房治郎

元町呉服商の草分け・藤井甚七

洋家具製造の元祖・永田良介

社外船の開発者・山下亀三郎

竹材輸出の先覚・永田大介

ミシン産業の開発・網谷弥助

金融業者の先達・乾 新兵衛

兵庫港経済の再建・神田兵右衛門

海運市場の開発・内田信也

機械貿易の鼻祖・E・H・ハンター

製茶輸出の先駆・山本亀太郎

金融業界の草分け・岸本豊三郎

酒造経営の近代化・嘉納治兵衛

ソウダ工業を創始・北風七兵衛

産業の開発に偉業・金子直吉

商業図案の草分け・小林吉右衛門

近代造船業の創始・川崎正蔵

日比貿易の開拓・太田恭三郎

マッチ工業を確立・滝川弁三

神戸食道楽の開発・松尾清之助

樟脳工業の開発・小林楠弥

港湾運送の近代化・関ノ浦清五郎

新しい製油工業を開発・松村善蔵

電気産業の創始・池田貫兵衛

清涼飲料水の開発・A・C・シーム

缶詰製造の草分け・鈴木 清

日中貿易の巨頭・呉 錦堂

ゴム工業の開発・吉田履一郎

自動車工業の開発・横山利蔵

黎明神戸の先覚・専崎弥五平

清酒輸出の元祖・山邑太左衛門

兵庫運河の開発・池本文太郎

町人学者から実業家・藤田積中

神戸肉の名声を高めた先駆者・山中駒次郎

繊維工業の建設者・武藤山治

生糸貿易の再興・森田金蔵

造船工業の建設・松方幸次郎

農産薬剤の開発・長岡佐介

駅弁立売の草分け・加藤謙二郎

図南殖産の先駆・依岡省三

土着産業の開発・小曽根喜一郎

天王温泉の開発・秋田幸平

米穀商の近代化・高徳藤五郎

神戸築港の建設・沖野忠雄

燐寸輸出の先駆・秦 銀兵衛

都市開発の先覚・加納宗七

都市計画の先覚・関戸由義

電気事業の開発・田中 胖

薬剤業界の開祖・横田孝史

新聞業界の先覚・鹿島秀麿

生糸貿易の中興・小田万蔵

緞通輸出の先覚・松井和吉

洋品雑貨の創始・丹波謙蔵

農工金融の開発・伊藤長次郎

電話取引の創始・村上政之助

都市開発の先覚・山本繁造

石灰工業の創始・樫野恒太郎

関戸由義のような官僚が出現することも願っています。

国、県、市の官吏を務めた経験というのは大事

且つ、経済人の資質も持ち合わせ先見的な考えをする人物も稀少

官僚の事なかれ主義はダメ

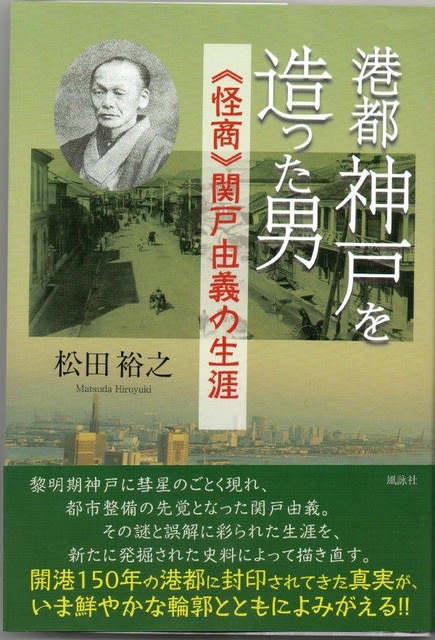

「-港都神戸を造った男―“怪商”関戸由義の生涯」朱鳥社を購入しました。

上の写真は上記書籍の表紙

上記の本の内容は下記のとおり

第1章 謎の前半生

第2章 失態と下積み

第3章 密航、そして神戸

第4章 同時代人の記録

第5章 兵庫県庁の能吏

第6章 不動産取引の内実

第7章 鉱山開発の顛末

第8章 斜陽の風景

関戸由義(よしつぐ) 「ゆうぎ、よしのり」とも読む幼名は良平

関戸由義について上記の本を中心にして下記の資料も含めて纏めてみました。

1)松田裕之 幕末の湊 神戸に名を刻んだ加納宗七伝 朱鳥社(2014年10月26日)

2)禾舟(川嶋右次)「関戸由義氏事蹟一班」兵庫史談 第2巻第6号(1933年6月)

3)赤松啓介 神戸財界開拓者伝 Page515-525 太陽出版(1980)

「都市計画の先覚 関戸由義」

4)神戸史学会 歴史と神戸 第21巻3号(112号)Page31-32(1982.6.15)

Wikipediaでもまだ記事が投稿されていない為、まず関戸由義の基本情報を記載します。

関戸由義の基本情報

生年月日:文政12年(1829)10月25日 出生地:越前国足羽郡下呉服町

死去年月日:明治21年(1888)8月17日 神戸市北長狭通4丁目自邸で死去

墓:死亡時は城ケ口共同墓地に埋葬 のちに追谷墓地に改葬(19区奥)

父親:薬種商第4代輪違屋(わちがいや)平兵衛

母親:越前国足羽郡亀屋町の藩医 第4代山本正伯宅に乳母奉公した女性

妻:山口フサ(天保10年(1839)4月11日生まれ)

義理の弟:山口左一郎(後に関戸左一郎)天保14年(1843)2月7日生まれ

長男:関戸慶治 慶応元年(1865)7月26日生まれ

次男:春雄 明治4年(1871)3月21日生まれ 村瀬家に養子 村瀬春雄

大正13年(1924)4月9日没

高等商業(現一橋大)を中退、明治23年ベルギーに留学。明治26年帰国して

高等商業の教授となり、損害保険論を講義した。明治28年帝国海上保険

(現安田火災海上保険)に学識を買われ副支配人として招かれた。

大正元年副社長となる。海上保険学の父といわれた。

一橋大学内に銅像あり

三男:五三郎 明治8年(1875)5月7日生まれ 一時、清水家に養子(明治16-17年)

四男:陽一 明治9年(1876)12月22日生まれ

上の写真は上述 2)の資料の中に収載されている関戸由義の肖像画です

1.青年期の良平

良平は輪違屋の本家の次男の妻との密通(浮気)が発覚し数か月投獄後越前を追放

良平は京都に流れ、客分として按摩師山口家の厄介になる

良平山口フサと結婚

慶応元年(1865)良平35歳とフサ(25歳)の間に長男慶治が誕生

良平一家と義弟の左一郎が江戸に移住 良平は江戸で医者を開業

安政5年(1858)福沢諭吉が江戸の鉄砲洲に開いた蘭学塾に学ぶ

この頃、関戸姓に改名。同時に由義と名乗る

2.サンフランシスコへの密航

慶応2年(1866)海外渡航禁止令が廃止されたのちの慶応4年(1868)3月上旬に横浜港

を出発 ハワイ経由でサンフランシスコに到着(アイダホ号で渡航 約1か月の航海)

江戸市中の混乱に乗じて書画や骨董品を安価で大量購入しこれらをサンフランシスコで

売りさばきその資金で大量の銃などの兵器を購入し帰国し富を得る。

またサンフランシスコで道路や都市インフラなど多くの知識を得る

帰国後は横浜の小西屋伝蔵の厄介になる。

3.明治政府民部省に出仕

明治2年(1869)12月4日 民部省通商少佑拝命

翌明治3年(1870)12月5日の免官

この頃関戸由義の義弟の関戸左一郎は関戸由義が持ち帰った外貨を元手に神戸町の

北長狭通4丁目に関山小学校を設立 明治16年(1883)に廃校

4.兵庫県に出仕

明治4年(1871)3月24日兵庫県外務局勧業課少属として兵庫県に出仕

明治5年(1872)2月1日に免官

この頃賦金制度を創始と貿易五厘紛争を解決

三井組、小野組を社長とする貿易商会の設立に尽力

5.神戸町に出仕

明治5年(1872)9月16日 神戸市中新大道取開掛兼町会所掛を拝命 十一等出仕

このころ生田川跡整地について加納宗七に10間(18m)道路を進言

さらに上記の役職の本務である栄町通と山手道路(現在の中山手通、下山手通、三宮筋

城ケ口筋、諏訪山筋、再度筋)の建設を成し遂げた

栄町通は明治6年(1873)4月に着手、同年11月に竣工

5.諏訪山温泉の開削

明治6年(1873)2月諏訪山山麓に鉱泉開削。長男の関戸慶治(当時8歳)の名前で

温泉郷の開発と温泉場一帯を「関山町」と命名する申請書を兵庫県に提出

京都ホテルグループの創始者前田又吉は明治6年(1873)諏訪山温泉地を関戸由義に借り

資本を三田藩主の九鬼隆義より得て開業し、十年後に至ては、諏訪山東中西の三常盤楼を

造営し、又宇治川常盤を開業して孰れも神戸有名の酒楼に成長させた。

前田又吉については小生の下記ブログで詳述

諏訪山温泉 常盤楼 と兵庫津 常盤花壇

6.城ケ口墓地の新設

北野、城ケ口、花隈、宇治野、走水、二つ茶屋、大手町のにあった墓地を統合し

城ケ口に近代的な共同墓地を新設 時期は不詳だが明治6年(1873)頃か?

7.三宮停車場を鉄道開設時より設置

大坂-神戸間の鉄道が開通し仮の営業を開始したのは明治7年(1874)5月のことだが

当初、神戸停車場があるので三宮停車場の設置は必要なしというのが当局の考えであったが

局長の井上勝氏に対して居留地周辺の将来性を考え神戸市街地のもう1か所停車場を建設

すべきと関戸由義が進言したことにより三宮停車場は開業当初より開設された。

8.神戸郵便役所造営に参画

明治7年(1874)8月31日に関戸由義は神戸郵便役所造営に参画しています

9.多田銀銅山などの鉱山採掘事業

明治8年(1875)3月9日関戸由義は長男の慶治の名義で多田銀銅山を借区し

事業を開始しています。

明治20年(1887)に三菱が多田銀山を買収しています

また同年6月には兵庫県川辺郡国崎村の桐山坑から松ケ原坑に到る鉱山の採掘事業を

スタートさせています。

10.神戸商業講習所の開設に協力

神戸商業講習所の開設にあたり関戸由義は北長狭通4丁目の洋館を県に校舎として

提供した。

神戸商業講習所の開設の経緯について(Wikipediaより引用)

神戸の地で商業・貿易に従事する人材を育成する学校の構想を進めていた兵庫県令・森岡昌純は

西南戦争後、県勧業課長で旧福沢諭吉門下の牛場卓蔵を通じ福沢に接近、1877年(明治10年)

11月、福沢との会談にこぎつけた。この会談で森岡県令は福沢から協力を得ることに成功し、

商業講習所の設立を文部省に申請した。1878年(明治11年)1月26日に開所式が執り行われた。

設立にあたって森岡県令は福沢に一切の教務・事務を委任、慶應義塾から派遣された支配人(校長)

および教師2名その他一切を引き受けるとともに校費の200円は県税より支出することとした

明治12年(1879)9月5日神戸商業講習所は元町3丁目69番地の生島四郎左衛門の

持ち家に移転しています。

上の写真はJR元町駅北側の北長狭通4丁目の兵庫県立 神戸商業學校 発祥地の碑

明治十一年一月十六日神戸商業講習所 創設同十九年六月改称

撮影:2017-4-8 ローレル元町ビルの壁面に埋め込まれています。

Wikipediaの1月26日が正しいのか碑文の1月16日が正しいのか要確認

県立商業学校/県立神戸商業高等学校 沿革

出典:http://hamadayori.com/hass-col/school/KobeShogyo.html

明治11年(1878) この地に「神戸商業講習所」として開校

明治12年(1879) 校舎を元町通3丁目に移転

明治16年(1883) 校舎を下山手に移転

明治19年(1886) 「兵庫県立神戸商業学校」と改称

昭和3年(1928) 「兵庫県立第一神戸商業学校」と改称

昭和7年(1932) 校舎を星陵台(現:星陵高校)に移転

昭和23年(1948) 学制改革により「県立第一神戸商業高等学校」に改称

県立垂水高等学校を統合して「県立星陵高等学校」に改称

昭和37年(1962) 星陵高等学校から独立して「県立神戸商業高等学校」として再発足。

現在地(星陵台4丁目)に移転。

平成19年(2007) 創立130周年

上記の神戸商業講習所の他に関戸由義は英和女学校(後の神戸女学院)に600円を寄付

(明治10年(1877)頃)

さらに明治20年(1887)8月1日関戸由義は九鬼隆義らとともに神戸女子手芸学校を設立

教育振興に熱心であったことが判ります

11.関戸由義の晩年

明治17年(1884)1月4日関戸由義(当時54歳)は家督を長男の関戸慶治(当時18歳)

に相続し隠居の身となります。

12.関戸由義と藤田積中の追善式

明治21年(1888)9月23日、神田兵右衛門及び村野山人(当時山陽鉄道副社長)

小寺泰次郎(当時県会議員)の発起で長い間、兵庫・神戸の発展に尽くした藤田積中と

関戸由義の霊を慰めるため湊川神社で追善式が行われました。

神道、仏教、キリスト教の三教の連合の会でした。

この年の4月に神戸市の発足の公布されており翌年には神戸市誕生の運びになっていましたので

前夜祭の意味もあったのではと思います。

以上理解不足で誤った記述もあるかも知れませんが神戸市の都市計画や産業振興に業績があった

関戸由義の一生を辿ってみました。

最後に3)の資料 赤松啓介著 神戸財界開拓者伝の目次を添付して筆を置きます

全く知らない人物も多いが今後これらの人物も調べてみたいと思っています。

石鹸業界の草分け・播磨幸七

花ムシロの王者・赤尾善治郎

日加貿易の始祖・田村新吉

貝釦輸出の開祖・青柳正好

列車食堂の創始者・後藤勝造

麦稈真田輸出の先駆・岡 円吉

鉄道経営の先達・村野山人

燐寸輸出の覇者・直木政之介

宅地造成の先駆・小寺泰次郎

初期財界の世話役・鳴滝幸恭

肥料業界の先達・石川茂兵衛

製紙産業の草分け・ウォルシュ兄弟

石綿興行の創始者・野沢幸次郎

デザイナーの元祖・沢野糸子

貿易商権の確立者・湯浅竹之助

近代理容業の先駆・紺谷安太郎

清涼飲料の先学・和田伊輔

羊毛工業の開発・川西清兵衛

国産ベルトの開発・坂東直三郎

瓦せんべいの元祖・松野庄兵衛

豪州貿易の先駆者・兼松房治郎

元町呉服商の草分け・藤井甚七

洋家具製造の元祖・永田良介

社外船の開発者・山下亀三郎

竹材輸出の先覚・永田大介

ミシン産業の開発・網谷弥助

金融業者の先達・乾 新兵衛

兵庫港経済の再建・神田兵右衛門

海運市場の開発・内田信也

機械貿易の鼻祖・E・H・ハンター

製茶輸出の先駆・山本亀太郎

金融業界の草分け・岸本豊三郎

酒造経営の近代化・嘉納治兵衛

ソウダ工業を創始・北風七兵衛

産業の開発に偉業・金子直吉

商業図案の草分け・小林吉右衛門

近代造船業の創始・川崎正蔵

日比貿易の開拓・太田恭三郎

マッチ工業を確立・滝川弁三

神戸食道楽の開発・松尾清之助

樟脳工業の開発・小林楠弥

港湾運送の近代化・関ノ浦清五郎

新しい製油工業を開発・松村善蔵

電気産業の創始・池田貫兵衛

清涼飲料水の開発・A・C・シーム

缶詰製造の草分け・鈴木 清

日中貿易の巨頭・呉 錦堂

ゴム工業の開発・吉田履一郎

自動車工業の開発・横山利蔵

黎明神戸の先覚・専崎弥五平

清酒輸出の元祖・山邑太左衛門

兵庫運河の開発・池本文太郎

町人学者から実業家・藤田積中

神戸肉の名声を高めた先駆者・山中駒次郎

繊維工業の建設者・武藤山治

生糸貿易の再興・森田金蔵

造船工業の建設・松方幸次郎

農産薬剤の開発・長岡佐介

駅弁立売の草分け・加藤謙二郎

図南殖産の先駆・依岡省三

土着産業の開発・小曽根喜一郎

天王温泉の開発・秋田幸平

米穀商の近代化・高徳藤五郎

神戸築港の建設・沖野忠雄

燐寸輸出の先駆・秦 銀兵衛

都市開発の先覚・加納宗七

都市計画の先覚・関戸由義

電気事業の開発・田中 胖

薬剤業界の開祖・横田孝史

新聞業界の先覚・鹿島秀麿

生糸貿易の中興・小田万蔵

緞通輸出の先覚・松井和吉

洋品雑貨の創始・丹波謙蔵

農工金融の開発・伊藤長次郎

電話取引の創始・村上政之助

都市開発の先覚・山本繁造

石灰工業の創始・樫野恒太郎

関戸由義のような官僚が出現することも願っています。

国、県、市の官吏を務めた経験というのは大事

且つ、経済人の資質も持ち合わせ先見的な考えをする人物も稀少

官僚の事なかれ主義はダメ