2017年4月13日、京都山科の毘沙門堂門跡を訪問し写真を撮ってきましたので紹介します。

毘沙門堂は天台宗京都五門跡の一であり、山科毘沙門堂、毘沙門堂門跡とも呼ばれる。

「毘沙門堂門跡」以外のの門跡は①青蓮院門跡、②三千院門跡、③妙法院門跡、④曼殊院門跡

当日、京都へ行く時はいつもはJRを利用することが多いのですが阪急を利用したこと

京都地下鉄東西線の山科、御陵、蹴上の3駅で桜の疎水巡りで歩き過ぎたことさらに滋賀県

坂本の日吉大社の山王祭を観てきたことなどでいささか疲れました。

まず、いつものように京都山科 毘沙門堂の基本情報から始めます。

京都山科 毘沙門堂門跡の基本情報

住所:京都市山科区安朱稲荷山町18 TEL:075-581-0328

宗派:天台宗 山号:護法山 御本尊:毘沙門天

開創:大宝3年(703) 文武天皇の勅願で行基が開創した

拝観時間:8:30~17:00(16:30最終受付) 12月~2月は16:30閉門(16:00最終受付)

公式サイト:http://bishamon.or.jp/

公式FB:https://www.facebook.com/bishamondo

上の写真は毘沙門堂の本堂を中心とした遠景

上の写真は仁王門から観た毘沙門堂本殿

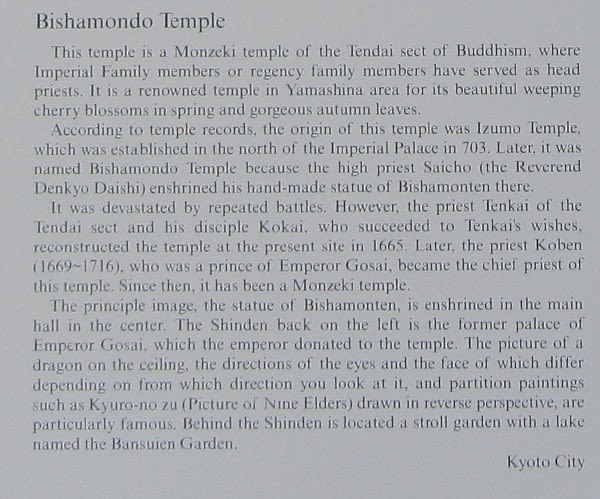

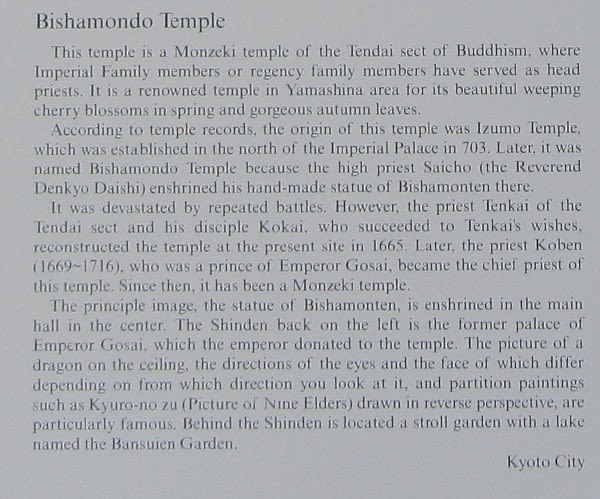

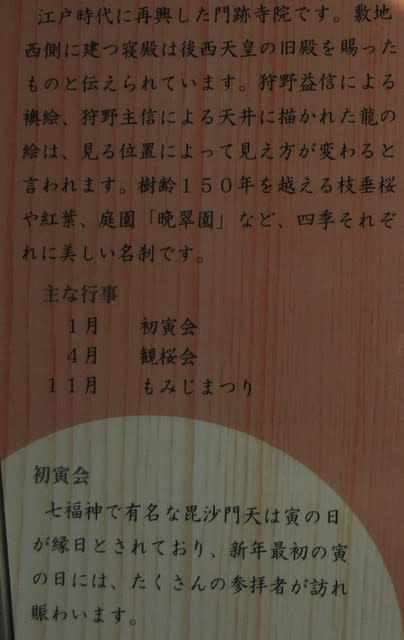

上の写真は毘沙門堂の現地説明板

読みづらいので拡大版を添付しました(上の3枚の写真)

上の写真はJR山科駅から毘沙門堂までのルートを示した説明版(毘沙門堂の説明も有り)

読みづらいので拡大版を添付しました(上の2枚の写真)

上の写真は毘沙門堂本殿の近景写真

扁額には出雲寺と記載されています。毘沙門堂は創建当初、出雲寺と呼ばれていました。

Wikipediaによれば

出雲寺の名前の由来は創建当初、出雲路(上京区・御所の北方)にあったことによります。

出雲路は現在の上御霊神社付近

平安時代末期には出雲寺は荒廃していたが、鎌倉時代初期、平親範が平家ゆかりの3つの寺院を

合併する形で再興。中世末期には再び荒廃していたが、寛文5年(1665)徳川家康とも関係の深かった天海と

その弟子の公海によって現在地に移転・復興されました。

この中に御本尊の毘沙門天はこの本殿に安置されています。

この毘沙門天像は天台宗の宗祖伝教大師(最澄)のご自作で延暦寺根本中道の御本尊薬師如来の予材

で刻まれたもので像の高さは7cm程度だそうです。秘仏はお前立「毘沙門天像」の背後にある多宝塔

の中にあり300年?に1回御開帳があるとのことでした。

500円の拝観料を払って見どころを説明していただきました。

但し撮影禁止なのでリーフレットよりコピーしたものを使用して説明します。

上の写真は霊殿の守護龍で、狩野永叔主信の作。眼の向きや顔が、見る角度によって変化する。

案内に従ってうえを見ながら鑑賞させていただきました。

霊殿は元禄6年(1693)第3世公辦法親王の建立で阿弥陀如来を中心にした歴代住職の影像や位牌が安置

上の写真は宸殿内部の襖絵の一部で狩野探幽の養子で駿河台派の始祖狩野益信の作だそうです

どの角度から見ても、鑑賞者が中心になるという逆遠近法の手法。

机を見ながら左右に動いてみるとみる角度で机の形が変わることを実感しました

上の写真は丸山応挙の作品で 鯉は背景の描き方さらに木目や節も考えた構図になっているとの

説明を受けました。

上の写真は極楽橋の近くに掲示してあった毘沙門堂の境内案内図です。

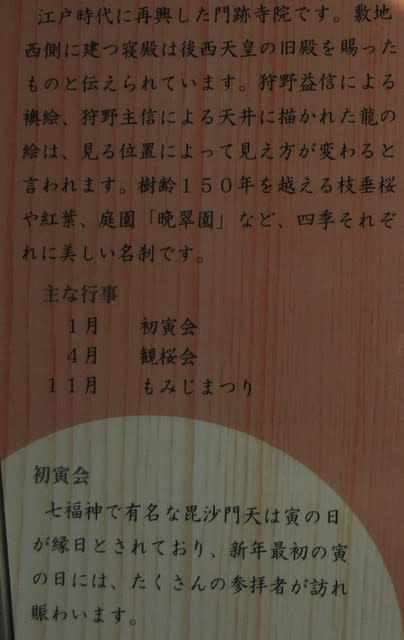

上記境内図の下側に毘沙門堂門跡の年中行事が書かれていましたので添付(下の写真)

これに従って境内案内をしていきます。

極楽橋

上の写真は極楽橋と現地説明板

第111代天皇「後西天皇(1637~1685)在位は1654~1663」が行幸された時のエピソード

如何に高貴な方もの橋の前では下車されたそうです。

仁王門

上の写真は仁王門の遠景です

上の2枚の写真は仁王門の仁王像

上の写真は仁王門の外側の蟇股(かえるまた)拡大図

地蔵尊

上の写真は地蔵尊の近景 遠景は既に添付した仁王門の遠景の中で右手に写っています。

本殿

本殿の写真は既に何枚か添付しています

上の写真は本殿前の唐風門

上の写真は本殿を側面から撮ったものです。

上の写真は弁天堂から撮った本殿

上の写真は本殿の周囲の回廊

経蔵

上の写真は経蔵の建物外観 中には仏像の他、お経の入った木箱が置かれていました。

手水舎

上の写真は手水舎

境内社

上の写真は境内社

弁天堂

上の写真は弁天堂の参道と弁天堂

鐘楼

上の写真は鐘楼

山王社

上の写真は山王社

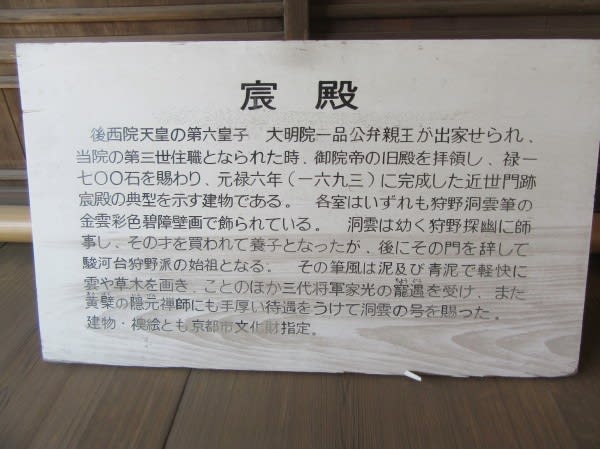

宸殿

上の3枚の写真は桜に囲まれて華やかな宸殿

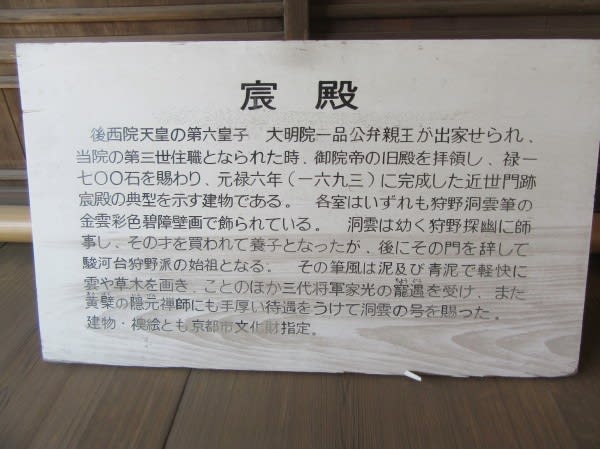

上の写真は宸殿の現地説明板

勅使門

上の3枚の写真は勅使門と現地説明板

前庭の枝垂れ桜

上の5枚の写真は毘沙門堂 宸殿の前庭の枝垂れ桜

上の写真は宸殿と前庭の枝垂れ桜のコラボ

晩翠園

上の3枚の写真は晩翠園と現地説明板

池の奥側に観音堂が建っています。

霊殿

上の写真は霊殿

毘沙門堂の拝観後同じ毘沙門堂の塔頭寺院の山科聖天双林院に寄りました。

これから出かける時間となり時間が足りませんので写真のみを添付しておきます。

毘沙門堂は天台宗京都五門跡の一であり、山科毘沙門堂、毘沙門堂門跡とも呼ばれる。

「毘沙門堂門跡」以外のの門跡は①青蓮院門跡、②三千院門跡、③妙法院門跡、④曼殊院門跡

当日、京都へ行く時はいつもはJRを利用することが多いのですが阪急を利用したこと

京都地下鉄東西線の山科、御陵、蹴上の3駅で桜の疎水巡りで歩き過ぎたことさらに滋賀県

坂本の日吉大社の山王祭を観てきたことなどでいささか疲れました。

まず、いつものように京都山科 毘沙門堂の基本情報から始めます。

京都山科 毘沙門堂門跡の基本情報

住所:京都市山科区安朱稲荷山町18 TEL:075-581-0328

宗派:天台宗 山号:護法山 御本尊:毘沙門天

開創:大宝3年(703) 文武天皇の勅願で行基が開創した

拝観時間:8:30~17:00(16:30最終受付) 12月~2月は16:30閉門(16:00最終受付)

公式サイト:http://bishamon.or.jp/

公式FB:https://www.facebook.com/bishamondo

上の写真は毘沙門堂の本堂を中心とした遠景

上の写真は仁王門から観た毘沙門堂本殿

上の写真は毘沙門堂の現地説明板

読みづらいので拡大版を添付しました(上の3枚の写真)

上の写真はJR山科駅から毘沙門堂までのルートを示した説明版(毘沙門堂の説明も有り)

読みづらいので拡大版を添付しました(上の2枚の写真)

上の写真は毘沙門堂本殿の近景写真

扁額には出雲寺と記載されています。毘沙門堂は創建当初、出雲寺と呼ばれていました。

Wikipediaによれば

出雲寺の名前の由来は創建当初、出雲路(上京区・御所の北方)にあったことによります。

出雲路は現在の上御霊神社付近

平安時代末期には出雲寺は荒廃していたが、鎌倉時代初期、平親範が平家ゆかりの3つの寺院を

合併する形で再興。中世末期には再び荒廃していたが、寛文5年(1665)徳川家康とも関係の深かった天海と

その弟子の公海によって現在地に移転・復興されました。

この中に御本尊の毘沙門天はこの本殿に安置されています。

この毘沙門天像は天台宗の宗祖伝教大師(最澄)のご自作で延暦寺根本中道の御本尊薬師如来の予材

で刻まれたもので像の高さは7cm程度だそうです。秘仏はお前立「毘沙門天像」の背後にある多宝塔

の中にあり300年?に1回御開帳があるとのことでした。

500円の拝観料を払って見どころを説明していただきました。

但し撮影禁止なのでリーフレットよりコピーしたものを使用して説明します。

上の写真は霊殿の守護龍で、狩野永叔主信の作。眼の向きや顔が、見る角度によって変化する。

案内に従ってうえを見ながら鑑賞させていただきました。

霊殿は元禄6年(1693)第3世公辦法親王の建立で阿弥陀如来を中心にした歴代住職の影像や位牌が安置

上の写真は宸殿内部の襖絵の一部で狩野探幽の養子で駿河台派の始祖狩野益信の作だそうです

どの角度から見ても、鑑賞者が中心になるという逆遠近法の手法。

机を見ながら左右に動いてみるとみる角度で机の形が変わることを実感しました

上の写真は丸山応挙の作品で 鯉は背景の描き方さらに木目や節も考えた構図になっているとの

説明を受けました。

上の写真は極楽橋の近くに掲示してあった毘沙門堂の境内案内図です。

上記境内図の下側に毘沙門堂門跡の年中行事が書かれていましたので添付(下の写真)

これに従って境内案内をしていきます。

極楽橋

上の写真は極楽橋と現地説明板

第111代天皇「後西天皇(1637~1685)在位は1654~1663」が行幸された時のエピソード

如何に高貴な方もの橋の前では下車されたそうです。

仁王門

上の写真は仁王門の遠景です

上の2枚の写真は仁王門の仁王像

上の写真は仁王門の外側の蟇股(かえるまた)拡大図

地蔵尊

上の写真は地蔵尊の近景 遠景は既に添付した仁王門の遠景の中で右手に写っています。

本殿

本殿の写真は既に何枚か添付しています

上の写真は本殿前の唐風門

上の写真は本殿を側面から撮ったものです。

上の写真は弁天堂から撮った本殿

上の写真は本殿の周囲の回廊

経蔵

上の写真は経蔵の建物外観 中には仏像の他、お経の入った木箱が置かれていました。

手水舎

上の写真は手水舎

境内社

上の写真は境内社

弁天堂

上の写真は弁天堂の参道と弁天堂

鐘楼

上の写真は鐘楼

山王社

上の写真は山王社

宸殿

上の3枚の写真は桜に囲まれて華やかな宸殿

上の写真は宸殿の現地説明板

勅使門

上の3枚の写真は勅使門と現地説明板

前庭の枝垂れ桜

上の5枚の写真は毘沙門堂 宸殿の前庭の枝垂れ桜

上の写真は宸殿と前庭の枝垂れ桜のコラボ

晩翠園

上の3枚の写真は晩翠園と現地説明板

池の奥側に観音堂が建っています。

霊殿

上の写真は霊殿

毘沙門堂の拝観後同じ毘沙門堂の塔頭寺院の山科聖天双林院に寄りました。

これから出かける時間となり時間が足りませんので写真のみを添付しておきます。