幕末から明治初期にかけて神戸の旧車村、奥妙法寺村、高取山で石炭の採掘が行われて

いたことはあまり知られていない。

この時期兵庫港に寄港した蒸気船に供給する石炭は九州や中国地方で産出したものを

購入していた。

このブログでは下記の2つの神戸市立博物館の特別展の展示での資料を使用して話を進めます

平成28年(2016)2月6日~3月21日の会期で神戸市立博物館の特別展 須磨の歴史と文化展

―受け継がれる記憶 -

平成29年(2017)8月5日~9月24日の会期で神戸市立博物館の神戸開港150年記念特別展

「開国への潮流 開港前夜の兵庫と神戸」

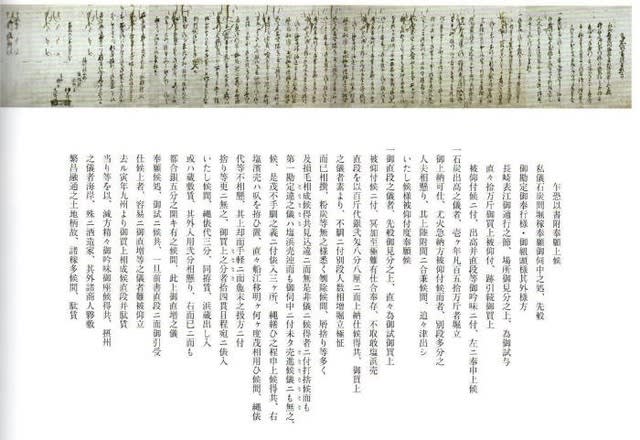

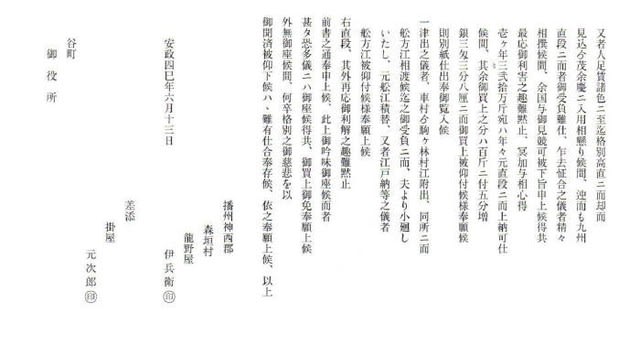

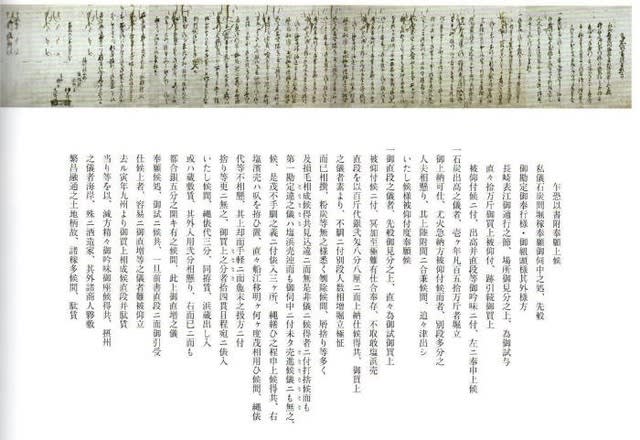

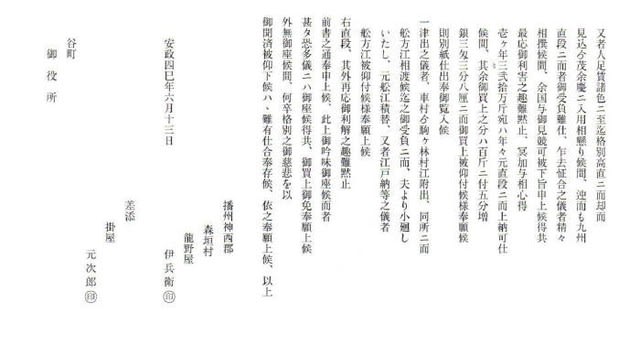

1.乍恐以書附奉願上候 安政4年(1857)6月13日 個人蔵・生野書院保管

安政4年(1857)、龍野屋伊兵衛が大坂谷町代官所に提出した石炭買い上げに関する願書

高取山周辺での炭鉱開発は安政4年(1857)、播磨国神西郡森垣(現朝来市)の石川家

によって始められています。石川家は生野銀山の採掘に携わった家で、伊兵衛は石川家

4代目当主。銀山経営に関する資料を今に伝えて生野書院で保管されています。

上記の文書の冒頭に、長崎に向かう勘定奉行らが高取山周辺の炭鉱を視察し、試みに幕府が

10万斤(100斤が60Kgなので約60トン)を購入すると申し渡したことが記載されています。

また高取山周辺の石炭は1年で約150万斤(約900トン)の生産が見込めるとも記載。

この勘定奉行は水野忠徳(1810-1868)のことである。彼は浦賀奉行、長崎奉行を歴任し、

勘定奉行として幕府の対外問題の諮問機関である海防掛を兼務する外交のスペシャリストで

安政4年(1857)4月15日に長崎奉行兼務を命じられ、目付の岩瀬忠震とともに貿易に

関する取り調べのため長崎に派遣されている。

炭鉱の視察はまさにこの途次に行われたものであった。彼はこの後、長崎でオランダ、

ロシアとの通商条項も含む通商条約に調印しています。

対外政策の観点から幕府は石炭の採掘開発に強い関心を抱いていたことが判る。

神戸市立中央図書館のランダム・ウォーク・イン・コウベ 44 平成15年(2003)6月20日

で「神戸の石炭」について解説されています。関連箇所を引用紹介します。

『兵庫県史料』には、安政4年(1857)、播磨国神西郡森垣(現朝来郡生野町)の

石川八左衛門が、車村、奥妙法寺村(現須磨区)で採掘したとの記録があります。

この情報を得た勝海舟が八左衛門に開発を命じ、先の構想を実現しようと試みますが、

神戸海軍操練所の閉鎖に伴い中止となります。その後、運搬用の道路修復が大坂谷町

代官斎藤六蔵により行なわれ、慶応2年(1866)8月26日に再稼働の許可が下り、

さらに同年11月に実地検査し石川八左衛門が採掘を再開しています。

この頃イギリス海軍は兵庫に蒸気船用の貯炭場所の提供を幕府に申請、許可を得ています。

蒸気船の燃料に石炭が使用され、その需要も増えていたものと考えられます。

幕府の京都奉行が兵庫の石炭操業について実地調査をした上で、1. 品質は良い

2. 価格は肥前唐津産と同じ 3. 需要があるので石炭会所を兵庫新在家町に設置したい

4年間約三百万斤(百斤は六〇キログラム)が見込まれる、と老中に上申、開発許可を

得ました。

その後奥妙法寺村に新坑が発見され、一日百五十人が働き、三万斤が算出されました。

神戸開港時の兵庫奉行であった柴田日向守も強い関心を寄せ、イギリスからの最新鋭の

採掘機の導入も計画していたほどです。品質について鑑定を依頼されたクーレー(仏人)は

上等の海軍用の「トヰル」質ではないが、中等の「サニット」質であると報告しています。

神戸市文書館 神戸歴史年表によれば下記記述があります

慶応3年(1867)3月 (現・須磨区)車村・奥妙法寺村の炭鉱で石炭の採掘が始まる

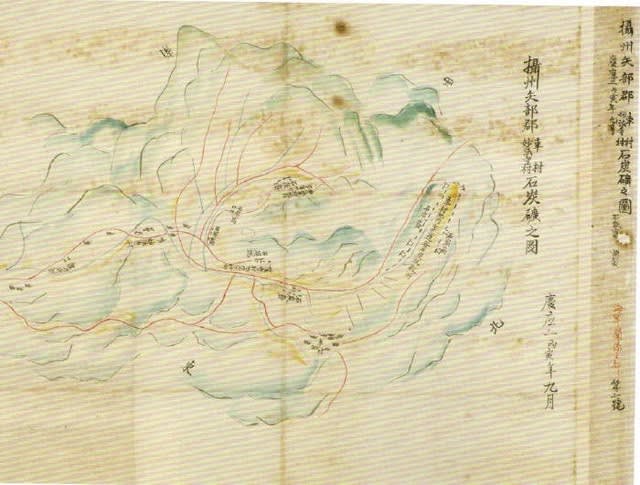

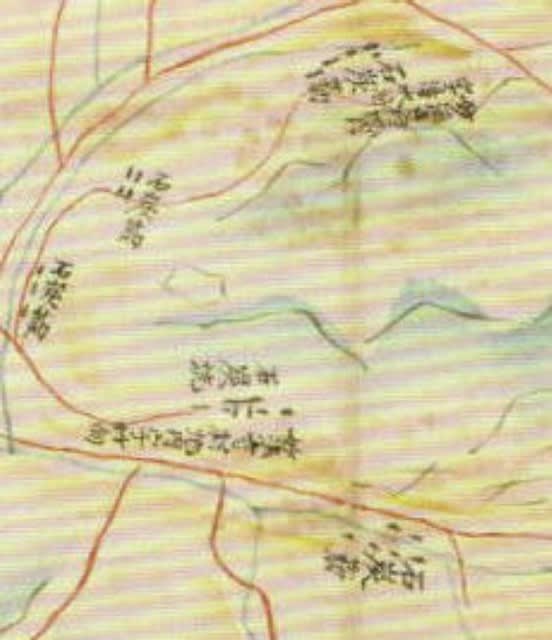

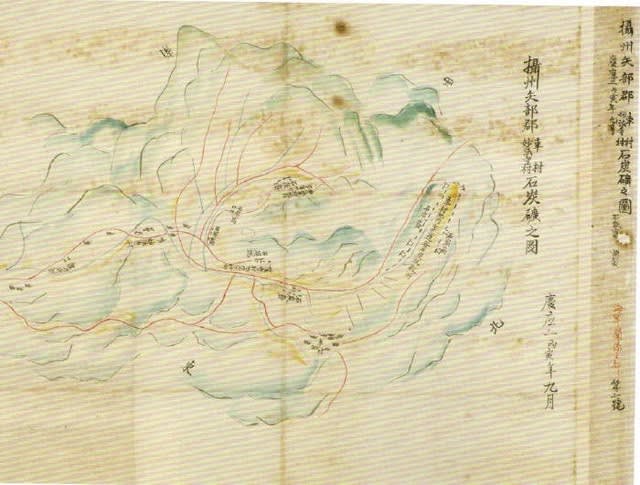

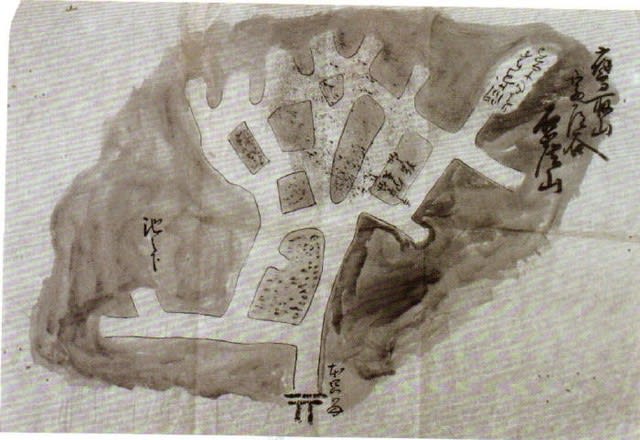

2.摂津国矢部郡車村妙法寺村石炭礦之図 慶応2年(1866)9月 神戸市立博物館蔵

上の写真は摂津国矢部郡車村妙法寺村石炭礦之図の全体図

上の絵図は石炭採掘が再開された直後の様子が描かれています。

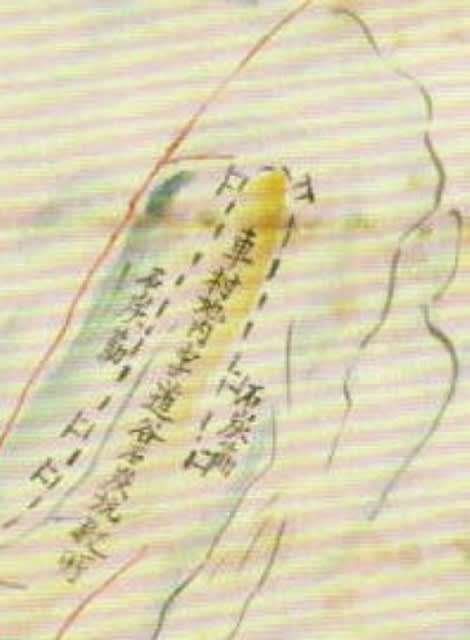

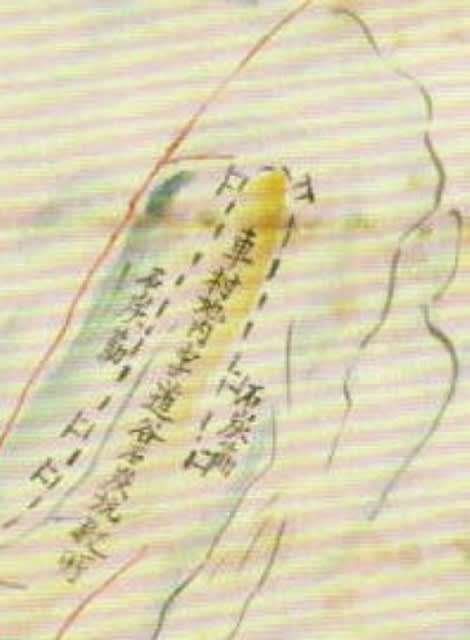

上の写真は全体図の部分拡大図で車村の字道谷に「石炭筋」=石炭の鉱脈が長く描かれており

この付近の埋蔵量が多いと推定されるが「石炭坑」は見当たらないので当時は

この頃(1866年時点)、まだ掘削されていなかったのか?

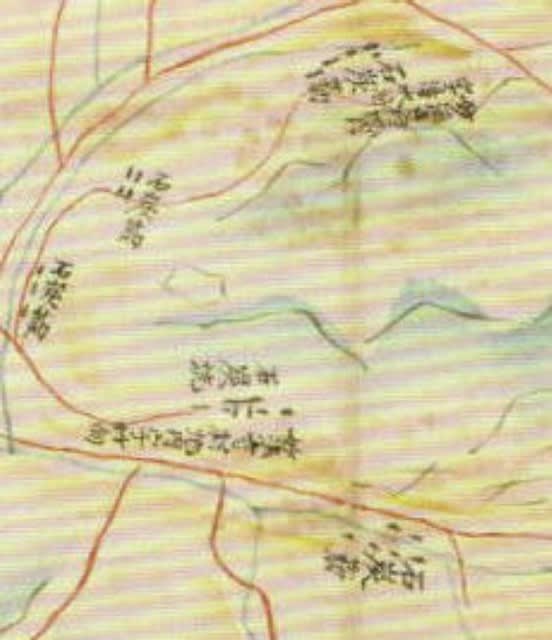

上の写真は同じく全体図の部分拡大図で奥妙法寺村の字竹向付近の絵図です。

「石炭坑」及び「石炭筋」が見られ実際に採掘されていたと思われます。

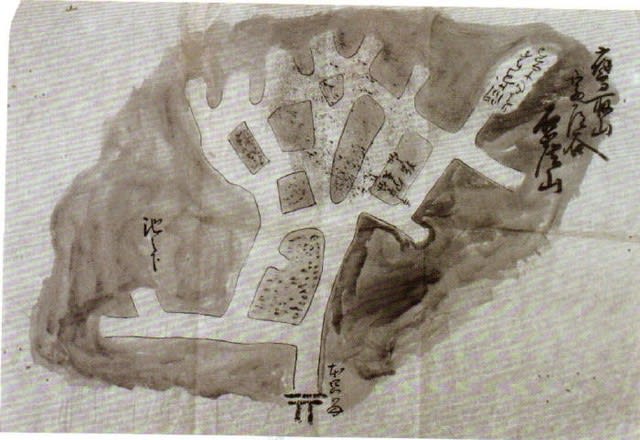

3.鷹取山字道谷石炭山絵図 江戸時代末期 個人蔵・生野書院保管

上の写真は摂津国矢部郡車村妙法寺村石炭礦之図の絵図で最も大きな石炭の鉱脈があった

車村道谷の石炭坑内を描いたものである。

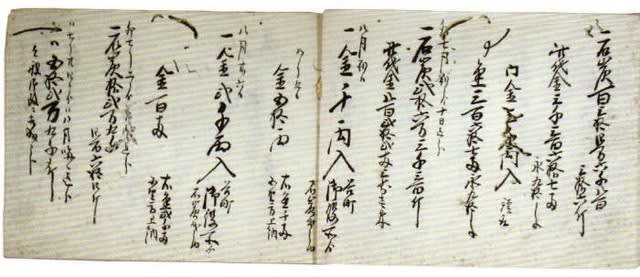

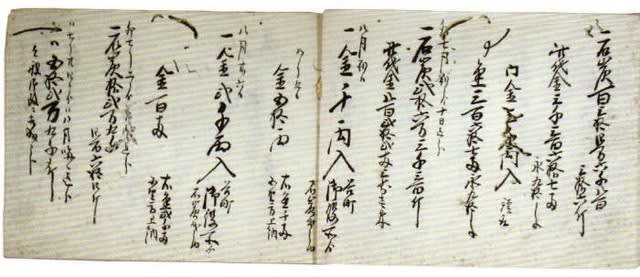

4.石炭堀立勘定仕出帳 慶応3年(1867)10月 個人蔵・生野書院保管

上の写真は石炭堀立勘定仕出帳の一部です。

慶応3年(1867)1月~9月の石炭産出量とその代金及び代官所への上納金に関する

勘定書。この間の産炭量は256万200斤(約1,536トン)月産は約170トン、代金は

1万斤当たり25両で取引されており、大坂代官所から支払われている。

上納金は代金の5%が石炭会所に納められていたと記載されています。

5.石炭 (妙法寺駅北側高速道路工事現場採取) 平成4年(1992)神戸市立博物館

上の写真は平成4年(1992)、妙法寺駅北側高速道路工事現場で採取された石炭で

上述の神戸市立博物館の特別展で出展されたものです。

幕府の崩壊で官立による石炭は中断してしまったとおもわれるが民間ベースで石炭の

採掘がおこなわれていた記録があるようです。

明治20年(1887)6月期から明治21年(1888)6月期までの13か月181日の

操業で約158トンが車村で産出されており、その99%が流通していたとのこと。

以上で筆をおきます。

同じテーマで妙法寺の地元の方が詳しくまとめられていますのでリンクさせて頂きます

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1604kobesekitanweb.pdf

上記の中で神戸新聞2016年3月12日夕刊の記事の紹介あり。

また、古地図で見る神戸(大国正美)のPage271~274にも詳しく記述されています。

その他の資料

国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所編「妙法寺物語」

https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/rokko/study/myouhouji.php

『歴史と神戸』1990年10月号「新聞記事に拾う 高取山に石炭はあった」

1990年3月号 桑田優著「近世における神戸市域の鉱業 」

『新修神戸市史 歴史編3』P781ー788

『新修神戸市史 産業経済編1』P141ー145

『神戸市史 本編各説』P533ー534

いたことはあまり知られていない。

この時期兵庫港に寄港した蒸気船に供給する石炭は九州や中国地方で産出したものを

購入していた。

このブログでは下記の2つの神戸市立博物館の特別展の展示での資料を使用して話を進めます

平成28年(2016)2月6日~3月21日の会期で神戸市立博物館の特別展 須磨の歴史と文化展

―受け継がれる記憶 -

平成29年(2017)8月5日~9月24日の会期で神戸市立博物館の神戸開港150年記念特別展

「開国への潮流 開港前夜の兵庫と神戸」

1.乍恐以書附奉願上候 安政4年(1857)6月13日 個人蔵・生野書院保管

安政4年(1857)、龍野屋伊兵衛が大坂谷町代官所に提出した石炭買い上げに関する願書

高取山周辺での炭鉱開発は安政4年(1857)、播磨国神西郡森垣(現朝来市)の石川家

によって始められています。石川家は生野銀山の採掘に携わった家で、伊兵衛は石川家

4代目当主。銀山経営に関する資料を今に伝えて生野書院で保管されています。

上記の文書の冒頭に、長崎に向かう勘定奉行らが高取山周辺の炭鉱を視察し、試みに幕府が

10万斤(100斤が60Kgなので約60トン)を購入すると申し渡したことが記載されています。

また高取山周辺の石炭は1年で約150万斤(約900トン)の生産が見込めるとも記載。

この勘定奉行は水野忠徳(1810-1868)のことである。彼は浦賀奉行、長崎奉行を歴任し、

勘定奉行として幕府の対外問題の諮問機関である海防掛を兼務する外交のスペシャリストで

安政4年(1857)4月15日に長崎奉行兼務を命じられ、目付の岩瀬忠震とともに貿易に

関する取り調べのため長崎に派遣されている。

炭鉱の視察はまさにこの途次に行われたものであった。彼はこの後、長崎でオランダ、

ロシアとの通商条項も含む通商条約に調印しています。

対外政策の観点から幕府は石炭の採掘開発に強い関心を抱いていたことが判る。

神戸市立中央図書館のランダム・ウォーク・イン・コウベ 44 平成15年(2003)6月20日

で「神戸の石炭」について解説されています。関連箇所を引用紹介します。

『兵庫県史料』には、安政4年(1857)、播磨国神西郡森垣(現朝来郡生野町)の

石川八左衛門が、車村、奥妙法寺村(現須磨区)で採掘したとの記録があります。

この情報を得た勝海舟が八左衛門に開発を命じ、先の構想を実現しようと試みますが、

神戸海軍操練所の閉鎖に伴い中止となります。その後、運搬用の道路修復が大坂谷町

代官斎藤六蔵により行なわれ、慶応2年(1866)8月26日に再稼働の許可が下り、

さらに同年11月に実地検査し石川八左衛門が採掘を再開しています。

この頃イギリス海軍は兵庫に蒸気船用の貯炭場所の提供を幕府に申請、許可を得ています。

蒸気船の燃料に石炭が使用され、その需要も増えていたものと考えられます。

幕府の京都奉行が兵庫の石炭操業について実地調査をした上で、1. 品質は良い

2. 価格は肥前唐津産と同じ 3. 需要があるので石炭会所を兵庫新在家町に設置したい

4年間約三百万斤(百斤は六〇キログラム)が見込まれる、と老中に上申、開発許可を

得ました。

その後奥妙法寺村に新坑が発見され、一日百五十人が働き、三万斤が算出されました。

神戸開港時の兵庫奉行であった柴田日向守も強い関心を寄せ、イギリスからの最新鋭の

採掘機の導入も計画していたほどです。品質について鑑定を依頼されたクーレー(仏人)は

上等の海軍用の「トヰル」質ではないが、中等の「サニット」質であると報告しています。

神戸市文書館 神戸歴史年表によれば下記記述があります

慶応3年(1867)3月 (現・須磨区)車村・奥妙法寺村の炭鉱で石炭の採掘が始まる

2.摂津国矢部郡車村妙法寺村石炭礦之図 慶応2年(1866)9月 神戸市立博物館蔵

上の写真は摂津国矢部郡車村妙法寺村石炭礦之図の全体図

上の絵図は石炭採掘が再開された直後の様子が描かれています。

上の写真は全体図の部分拡大図で車村の字道谷に「石炭筋」=石炭の鉱脈が長く描かれており

この付近の埋蔵量が多いと推定されるが「石炭坑」は見当たらないので当時は

この頃(1866年時点)、まだ掘削されていなかったのか?

上の写真は同じく全体図の部分拡大図で奥妙法寺村の字竹向付近の絵図です。

「石炭坑」及び「石炭筋」が見られ実際に採掘されていたと思われます。

3.鷹取山字道谷石炭山絵図 江戸時代末期 個人蔵・生野書院保管

上の写真は摂津国矢部郡車村妙法寺村石炭礦之図の絵図で最も大きな石炭の鉱脈があった

車村道谷の石炭坑内を描いたものである。

4.石炭堀立勘定仕出帳 慶応3年(1867)10月 個人蔵・生野書院保管

上の写真は石炭堀立勘定仕出帳の一部です。

慶応3年(1867)1月~9月の石炭産出量とその代金及び代官所への上納金に関する

勘定書。この間の産炭量は256万200斤(約1,536トン)月産は約170トン、代金は

1万斤当たり25両で取引されており、大坂代官所から支払われている。

上納金は代金の5%が石炭会所に納められていたと記載されています。

5.石炭 (妙法寺駅北側高速道路工事現場採取) 平成4年(1992)神戸市立博物館

上の写真は平成4年(1992)、妙法寺駅北側高速道路工事現場で採取された石炭で

上述の神戸市立博物館の特別展で出展されたものです。

幕府の崩壊で官立による石炭は中断してしまったとおもわれるが民間ベースで石炭の

採掘がおこなわれていた記録があるようです。

明治20年(1887)6月期から明治21年(1888)6月期までの13か月181日の

操業で約158トンが車村で産出されており、その99%が流通していたとのこと。

以上で筆をおきます。

同じテーマで妙法寺の地元の方が詳しくまとめられていますのでリンクさせて頂きます

http://www.infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1604kobesekitanweb.pdf

上記の中で神戸新聞2016年3月12日夕刊の記事の紹介あり。

また、古地図で見る神戸(大国正美)のPage271~274にも詳しく記述されています。

その他の資料

国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所編「妙法寺物語」

https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/rokko/study/myouhouji.php

『歴史と神戸』1990年10月号「新聞記事に拾う 高取山に石炭はあった」

1990年3月号 桑田優著「近世における神戸市域の鉱業 」

『新修神戸市史 歴史編3』P781ー788

『新修神戸市史 産業経済編1』P141ー145

『神戸市史 本編各説』P533ー534

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます