2014年11月17日と24日に須磨離宮公園の歌碑と句碑を中心に

写真を撮りましたので紹介します。

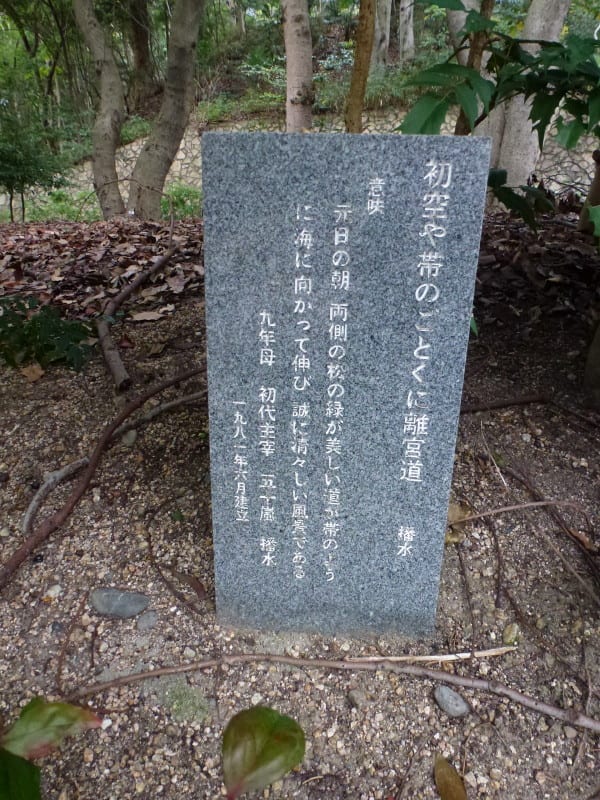

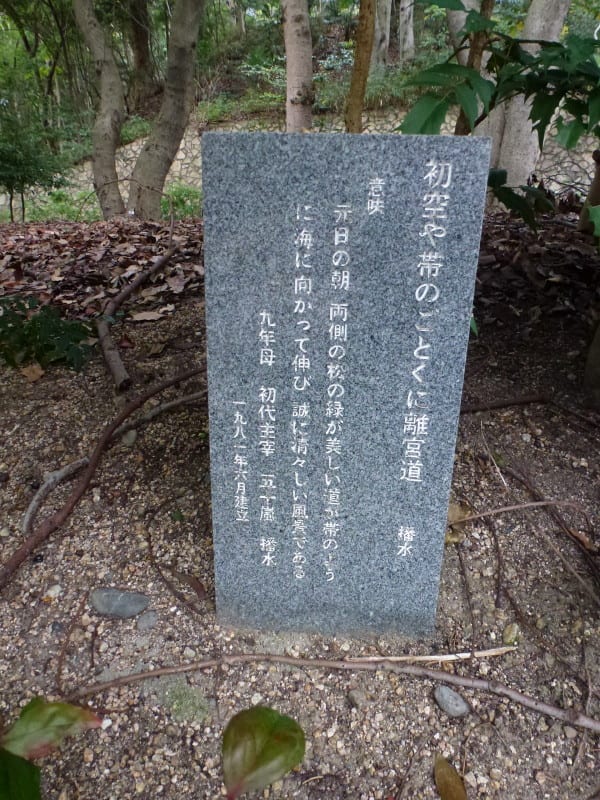

上の写真は神戸市民病院の院長でもあった五十嵐播水先生の句碑と解説説明書きです。

「初空や 帯のごとくに 離宮道」 五十嵐播水の句です。

句碑は字が消えてほとんど読めませんが隣に

解説の石碑が句の意味が書かれています。昭和56年(1981)6月建立

離宮公園側から離宮道を見おろすと、両側の松の美しい道(離宮道)が

一条の帯のように道が延び、その向こうに須磨の海と

新年(元日)の朝 最初の空が広がっている。須磨離宮の町並みも、

その初空も、まことに清々しい風景である

五十嵐播水は 九年母 初代主宰者です。

五十嵐播水先生の略歴を以下に記述します。

明治32年(1899)1月10日 姫路で生まれる

大正12年(1923)京都大学医学部卒 元神戸市立中央市民病院長

須磨寺附近に永く在住

大正9年(1920)高浜虚子の門下に入る

昭和7年(1932)ホトトギスの同人となる

昭和9年(1934)より俳誌「九年母」を山本梅史より継承主宰

関西ホトトギス会の会長、日本伝統俳句協会顧問などを歴任

昭和43年(1968)兵庫県文化賞

播水句集、埠頭、老鶯、播水遺句集、一頁の俳話、港の四季などの著書あり。

平成12年(2000)4月23日死去

上の写真は江戸時代初期の俳人安原貞室の句碑で平成21年3月吉日に建立されたものです。

「まつかげや月は三五夜中納言」と読まれています。

句意は

「須磨の裏の白砂に、美しく松のかげを落とす月はと見上げれば、時あたかも

十五夜の月であるよ。その昔、須磨に閑居した中納言行平もこの月を眺めた

のだろうなあ」

安原貞室は

慶長15年(1610) に生まれ、

旧暦延宝元年(1673)2月7日(新暦換算1673年3月25日)63歳で死去の俳人です。

松永貞徳の門下で、貞徳没後、「貞徳終焉記」を著して、号を貞室と改めた。

貞室は京都の紙商で、父の代から松永貞徳と親しかった。15歳で貞徳の私塾に入り、

18歳ごろから俳諧を始めた。才能豊かで貞徳から可愛がられた。

貞門七俳人の一人である。

上の写真は海上胤平(うなかみのたねひら)の歌碑

「いくたびか 立ちかえりみし 松かげに 月を寄せくる 須磨の浦なみ」

海上 胤平はうみがみたねひらとも読む

文政12年(1829)12月30日~大正5年(1916)3月29日

下総国海上郡三上村に、賢胤の3男として生まれる。若くして江戸に出て、

剣道を山岡鉄舟・千葉周作に学び、さらに諸国に武者修行して奥義を極める。

維新後は官吏となり、明治2年水原縣(新潟)に出仕し、のち山形地方裁判所事補

となり、更に山形県勧業課に転じて在職九年の後、明治16年に官を辞して東京に帰る。

武者修行で諸国を巡る中、紀州藩に立ち寄った際に、国学所教授であった

加納諸平に出会う。志した武者修行を終えたのちには、再び紀州和歌山に戻り、

紀州藩剣道師範として仕えながら、諸平の下で国学を究めた。官を辞して後の晩年は、

家塾を開き、専ら歌学の教授に専念し、作歌や評論に励む。門人数千に及ぶ。

明治新派和歌運動の先触れであった。福島県伊達郡掛田地方の中心的存在である

亀岡神社宮司懸田訓平家を中心に、信達地方の作歌の指導にもあたった。

著書に『詠史百首評論』、『歌学歌範評論』、『新自讃家集評論』、

『東京大家十四集評論』、『長歌改良論辯駁』、歌集に『椎園歌草』『椎園家集』

などがある。

(参照:国学者伝記集成. 続編、 日本人名大事典. 第1巻、

用語南部盛岡藩辞典、 福島県史. 第22巻)

上の写真は阿波野青畝の句碑「須磨涼し 今も昔の 文の如」

昭和52年1(1977)2月に建立されました。

阿波野青畝の解説 By Wikipedia

阿波野青畝(あわの せいほ、1899年(明治32年)2月10日 - 1992年(平成4年)12月22日)は日本の俳人

奈良県高市郡高取町に橋本長治・かね夫妻の4男として生まれる。幼少の時に耳を患い、

以後、難聴となる。1913年(大正2年)奈良県立畝傍中学校(現・奈良県立畝傍高等学校)

に入学。県立郡山中学校(現・奈良県立郡山高等学校)教師・原田浜人の勧めで俳句を

学ぶようになる。1917年(大正6年)原田浜人宅で催された句会で郡山に来遊中の

高浜虚子と出会い、師事する。虚子は難聴であっても大成している俳人・村上鬼城を

紹介し青畝を激励した。

1918年(大正7年)畝傍中を卒業。難聴のため進学を諦め八木銀行(現・南都銀行)に入行。

1922年(大正11年)野村泊月の『山茶花』の創刊に参加。

1923年(大正12年)大阪市西区京町堀の商家の娘・阿波野貞と結婚し婿養子となる。

1924年(大正13年)25歳にして『ホトトギス』選者となる。

1929年(昭和4年)郷里奈良県八木町(現・橿原市)の俳人・多田桜朶らが中心となり

俳誌『かつらぎ』を創刊、青畝は請われて主宰・選者となる。

また、この年『ホトトギス』の同人となった。

1933年(昭和8年)妻・貞が病没し、阿波野秀と結婚。

1945年(昭和20年)妻・秀が死去。

1946年(昭和21年)戦時下で他誌と合併し『飛鳥』となっていた

『かつらぎ』を復刊、発行人となる。この年、田代といと結婚。

1947年(昭和22年)カトリック教会に入信し、洗礼名を「アシジの聖フランシスコ」と

名乗る。

1951年(昭和26年)虚子が『ホトトギス』の選者を辞め長男・年尾に譲る。青畝はこの際に

『ホトトギス』への投句を止めた。

1973年(昭和48年)、 『甲子園』他で第7回蛇笏賞、西宮市民文化賞を受賞。

1974年(昭和49年)大阪府芸術賞を受賞。俳人協会顧問となる。

1975年(昭和50年)勲四等瑞宝章を受章。俳人協会関西支部長となる。

1990年(平成2年)『かつらぎ』の主宰を森田峠に譲り、名誉主宰となる。

1992年(平成4年)第7回詩歌文学館賞を受賞。

この年の12月22日、心不全により93歳で永眠。

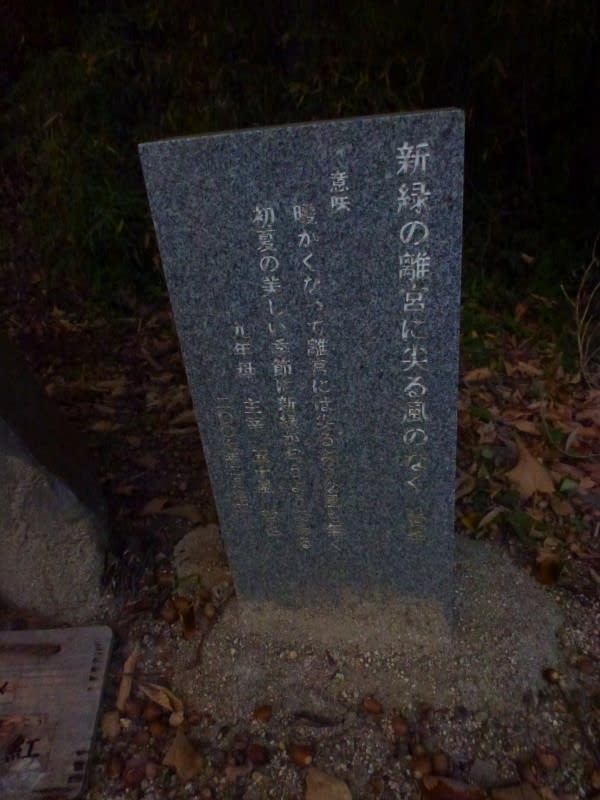

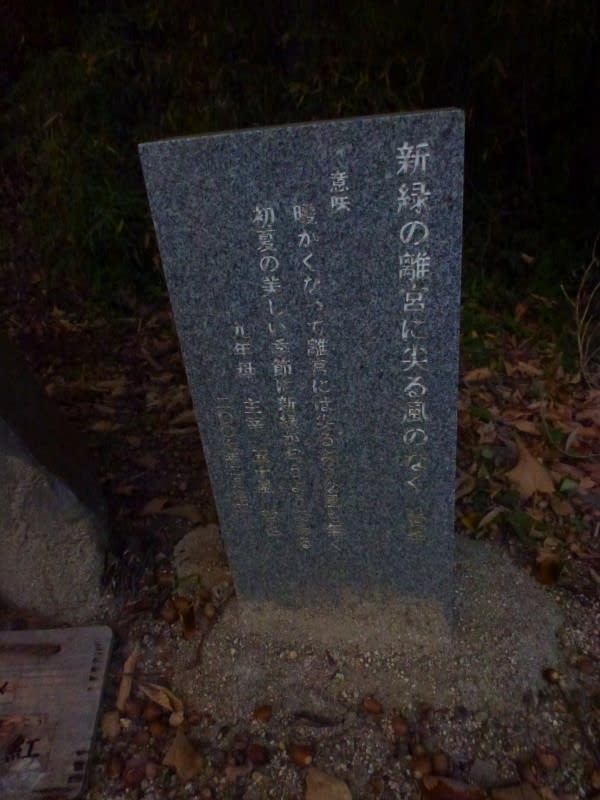

上の写真は五十嵐哲也先生の句碑「新緑の 離宮に尖る 風のなく」

父は五十嵐播水

平成19年(2007)2月に建立されました

今回写真を撮れませんでしたが上記の他に安東聖空の句碑

「瀬戸内の 島島をむすぶ 橋なりて」

昭和63年(1988)11月に建立があります。

写真を撮ったときにアップしようと思っています。

写真を撮りましたので紹介します。

上の写真は神戸市民病院の院長でもあった五十嵐播水先生の句碑と解説説明書きです。

「初空や 帯のごとくに 離宮道」 五十嵐播水の句です。

句碑は字が消えてほとんど読めませんが隣に

解説の石碑が句の意味が書かれています。昭和56年(1981)6月建立

離宮公園側から離宮道を見おろすと、両側の松の美しい道(離宮道)が

一条の帯のように道が延び、その向こうに須磨の海と

新年(元日)の朝 最初の空が広がっている。須磨離宮の町並みも、

その初空も、まことに清々しい風景である

五十嵐播水は 九年母 初代主宰者です。

五十嵐播水先生の略歴を以下に記述します。

明治32年(1899)1月10日 姫路で生まれる

大正12年(1923)京都大学医学部卒 元神戸市立中央市民病院長

須磨寺附近に永く在住

大正9年(1920)高浜虚子の門下に入る

昭和7年(1932)ホトトギスの同人となる

昭和9年(1934)より俳誌「九年母」を山本梅史より継承主宰

関西ホトトギス会の会長、日本伝統俳句協会顧問などを歴任

昭和43年(1968)兵庫県文化賞

播水句集、埠頭、老鶯、播水遺句集、一頁の俳話、港の四季などの著書あり。

平成12年(2000)4月23日死去

上の写真は江戸時代初期の俳人安原貞室の句碑で平成21年3月吉日に建立されたものです。

「まつかげや月は三五夜中納言」と読まれています。

句意は

「須磨の裏の白砂に、美しく松のかげを落とす月はと見上げれば、時あたかも

十五夜の月であるよ。その昔、須磨に閑居した中納言行平もこの月を眺めた

のだろうなあ」

安原貞室は

慶長15年(1610) に生まれ、

旧暦延宝元年(1673)2月7日(新暦換算1673年3月25日)63歳で死去の俳人です。

松永貞徳の門下で、貞徳没後、「貞徳終焉記」を著して、号を貞室と改めた。

貞室は京都の紙商で、父の代から松永貞徳と親しかった。15歳で貞徳の私塾に入り、

18歳ごろから俳諧を始めた。才能豊かで貞徳から可愛がられた。

貞門七俳人の一人である。

上の写真は海上胤平(うなかみのたねひら)の歌碑

「いくたびか 立ちかえりみし 松かげに 月を寄せくる 須磨の浦なみ」

海上 胤平はうみがみたねひらとも読む

文政12年(1829)12月30日~大正5年(1916)3月29日

下総国海上郡三上村に、賢胤の3男として生まれる。若くして江戸に出て、

剣道を山岡鉄舟・千葉周作に学び、さらに諸国に武者修行して奥義を極める。

維新後は官吏となり、明治2年水原縣(新潟)に出仕し、のち山形地方裁判所事補

となり、更に山形県勧業課に転じて在職九年の後、明治16年に官を辞して東京に帰る。

武者修行で諸国を巡る中、紀州藩に立ち寄った際に、国学所教授であった

加納諸平に出会う。志した武者修行を終えたのちには、再び紀州和歌山に戻り、

紀州藩剣道師範として仕えながら、諸平の下で国学を究めた。官を辞して後の晩年は、

家塾を開き、専ら歌学の教授に専念し、作歌や評論に励む。門人数千に及ぶ。

明治新派和歌運動の先触れであった。福島県伊達郡掛田地方の中心的存在である

亀岡神社宮司懸田訓平家を中心に、信達地方の作歌の指導にもあたった。

著書に『詠史百首評論』、『歌学歌範評論』、『新自讃家集評論』、

『東京大家十四集評論』、『長歌改良論辯駁』、歌集に『椎園歌草』『椎園家集』

などがある。

(参照:国学者伝記集成. 続編、 日本人名大事典. 第1巻、

用語南部盛岡藩辞典、 福島県史. 第22巻)

上の写真は阿波野青畝の句碑「須磨涼し 今も昔の 文の如」

昭和52年1(1977)2月に建立されました。

阿波野青畝の解説 By Wikipedia

阿波野青畝(あわの せいほ、1899年(明治32年)2月10日 - 1992年(平成4年)12月22日)は日本の俳人

奈良県高市郡高取町に橋本長治・かね夫妻の4男として生まれる。幼少の時に耳を患い、

以後、難聴となる。1913年(大正2年)奈良県立畝傍中学校(現・奈良県立畝傍高等学校)

に入学。県立郡山中学校(現・奈良県立郡山高等学校)教師・原田浜人の勧めで俳句を

学ぶようになる。1917年(大正6年)原田浜人宅で催された句会で郡山に来遊中の

高浜虚子と出会い、師事する。虚子は難聴であっても大成している俳人・村上鬼城を

紹介し青畝を激励した。

1918年(大正7年)畝傍中を卒業。難聴のため進学を諦め八木銀行(現・南都銀行)に入行。

1922年(大正11年)野村泊月の『山茶花』の創刊に参加。

1923年(大正12年)大阪市西区京町堀の商家の娘・阿波野貞と結婚し婿養子となる。

1924年(大正13年)25歳にして『ホトトギス』選者となる。

1929年(昭和4年)郷里奈良県八木町(現・橿原市)の俳人・多田桜朶らが中心となり

俳誌『かつらぎ』を創刊、青畝は請われて主宰・選者となる。

また、この年『ホトトギス』の同人となった。

1933年(昭和8年)妻・貞が病没し、阿波野秀と結婚。

1945年(昭和20年)妻・秀が死去。

1946年(昭和21年)戦時下で他誌と合併し『飛鳥』となっていた

『かつらぎ』を復刊、発行人となる。この年、田代といと結婚。

1947年(昭和22年)カトリック教会に入信し、洗礼名を「アシジの聖フランシスコ」と

名乗る。

1951年(昭和26年)虚子が『ホトトギス』の選者を辞め長男・年尾に譲る。青畝はこの際に

『ホトトギス』への投句を止めた。

1973年(昭和48年)、 『甲子園』他で第7回蛇笏賞、西宮市民文化賞を受賞。

1974年(昭和49年)大阪府芸術賞を受賞。俳人協会顧問となる。

1975年(昭和50年)勲四等瑞宝章を受章。俳人協会関西支部長となる。

1990年(平成2年)『かつらぎ』の主宰を森田峠に譲り、名誉主宰となる。

1992年(平成4年)第7回詩歌文学館賞を受賞。

この年の12月22日、心不全により93歳で永眠。

上の写真は五十嵐哲也先生の句碑「新緑の 離宮に尖る 風のなく」

父は五十嵐播水

平成19年(2007)2月に建立されました

今回写真を撮れませんでしたが上記の他に安東聖空の句碑

「瀬戸内の 島島をむすぶ 橋なりて」

昭和63年(1988)11月に建立があります。

写真を撮ったときにアップしようと思っています。