原発事故避難者の恒久的な住宅支援策を講じることを求める会長声明

http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/12/5726fd354290a37292726a854930645a.pdf

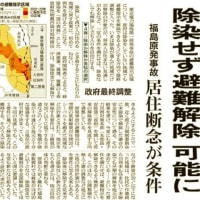

国及び福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関して、避難指示区域以外からの避難者(いわゆる「区域外避難者」)に対する、災害救助法に基づく住宅の無償供与を2017年3月末をもって打ち切る方針である。すでに、関係する職員等による避難者への戸別訪問が数次にわたって実施されるなど、退去に向けた準備が進められている。

福島県は、住宅の無償供与の打ち切りに代わる支援策として、家賃の補助、公的住宅の提供支援等の新たな支援策を打ち出したが、家賃は一部補助にとどまり、対象期間は約2年に限定され、収入要件も課されるなど、従前の支援と比べて大きく後退する内容となっている。

千葉県の調査によると、2016年5月時点で、避難指示区域外から千葉県内に避難し、県営・市営・民間等の応急仮設住宅の供与を受けているのは360世帯であった。

その中で意思確認ができた世帯についてみると、2017年4月以降も千葉県に居住し続けることを希望している世帯は、80%以上の約250世帯にのぼる。そのうち、調査の時点で、2017年4月以降の住まいが決まっていないと回答したのが、約200世帯にも及んでいる。あわせて、避難者からは、仕事がなく生活に困っている、精神的にもきつい、といった声が寄せられているという。

「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(いわゆる、「原発事故子ども・被災者支援法」)は、放射性物質が健康に与える影響について科学的に十分に解明されていないこと等から、避難という選択も十分に尊重されるべきものとしている(同法第1条、第2条)。

現時点での状況を見ると、原発事故は収束していないばかりか、福島県内の除染作業は断片的で不十分なままである。かかる現状に鑑みれば、避難者が、自らと家族の健康に強い不安を抱くのは当然のことといえ、避難という選択も十分に尊重されるべき状況にある。

いま、住宅の無償供与を一方的に打ち切ることは、区域外避難者の「最後の命綱」を断ち、ようやく築きあげつつある避難先での生活を奪うことになりかねない。現在住宅供与を受けている避難者に対して、その意思に反して、実質的に帰還または再移住を強制する結果を招くことがあってはならない。

当弁護士会は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関しては、人権の擁護と社会正義の実現の観点から、住民の被害の救済を重要な課題として捉え、これまでに、数次にわたって被災者救済制度等の説明会を開催し、個別的な相談にも応じてきた。

その基本的な立場に照らして被災地での生活環境が整ったとの理由による住宅の無償供与の一方的な打ち切りを、到底容認できない。

千葉県内においても、住宅支援の継続を求めて、佐倉市議会では意見書が可決され、市川市議会でも請願書が採択されているところである。

以上の状況を踏まえ、当会は、国に対し、原発事故子ども・被災者支援法に基づき、原発事故避難者の恒久的な住宅支援策を講じることを求める。

また、福島県に対し、区域外避難者への住宅無償提供を―律に打ち切ることなく、区域外避難者の実情に応じた適切な支援を継続することを求める。

そして、千葉県に対しては、上記の福島県及び政府の措置が実現するまでの間、区域外避難者に対し、他都県の例にならって公営住宅への優先入居枠を新たに設けるなど、県独自の住宅支援措置を拡充することを求める。

2016年12月9日

千葉県弁護士会

会長 山 村 清 治

「区域外避難者への住宅無償供与打ち切りに反対し、原発事故避難者の恒久的な住宅支援策を講じることを求める会長声明」で、宛先は、日本弁護士連合会長、各弁護士会連合会理事長、各弁護士会会長、報道機関、内閣総理大臣、千葉県知事、福島県知事です。

その効果があったのか、12月2日に県に提出した「東京電力福島第一原子力発電所の事故により、千葉県内に自主避難されている方々への住宅支援の拡充を求める請願」は12月14日・15日の常任委員会審議で2月議会への継続審議となりました。(14日県土整備常任員会と15日総務防災常任委員会)

同様の趣旨の陳情は、船橋市では自民党・民進党の反対で否決(不採択)になりました。

千葉県への請願では、紹介議員になってくれたのは市民ネット系と共産党および個人2名の合計11人(全議員95人で自民党54人)と少なかったですが、2つの常任委員会で自民党が継続審議を提案したようです。

12月16日市民グループが、千葉県と2度目の交渉をしました。(中心的存在は生活協同組合パルシステム千葉と避難の協同センター)

千葉県に早急に具体的支援策を策定するよう促しました。千葉県内の自主避難者は256世帯、うち166世帯が県内(できれば、これまでの住居)にとどまることを希望しています。

千葉県は、県営住宅の優先入居については検討中、居住支援協議会による物件斡旋も検討する、民間住宅の礼金・敷金問題についても検討するという答弁でした。

何もやる気の感じられなかった一度目の交渉に比較して、何かやらねばならないという認識を持っていると感じられました。

千葉県弁護士会会長声明によって状況が少し変わったように感じます。

またこの間「避難者の子どもへのいじめ」問題がマスコミで繰り返し取り上げられたことが、影響しているのではないかと思います。