最後に十字架刑の時までを丁寧にレリーフの人物を指差しながら、説明されます

今回は殉教祈りのツアーに参加できて祝福でした。

西坂の丘が、主の臨在で満ちていた事を思わされました。

さらにここで今一度祈りの時、したかったのですが、私達はここまで

ギリギリ5時5分前、5時5分発の長崎空港行きリムジンバスに乗ることでき(2時間前)ました。

感謝します(((o(*゚▽゚*)o)))♡ ドルカス

です。東京オンテオケ教会の前田さんがギターで導きます。

です。東京オンテオケ教会の前田さんがギターで導きます。

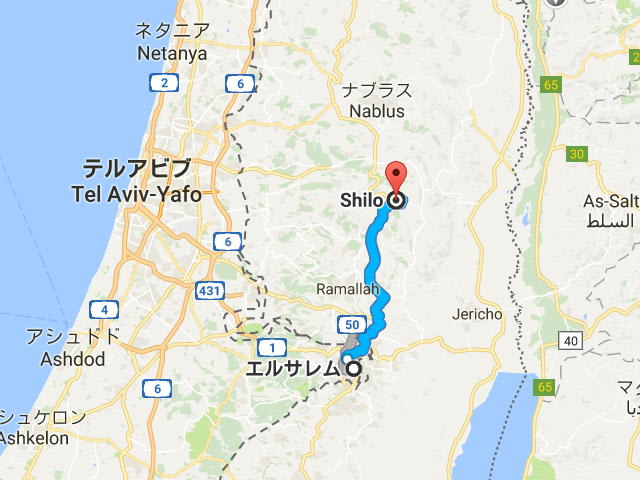

今回のイスラエル派遣でシロに行った。シロはエフライム族の長であるヨシュアが占領したイスラエルの地理的心臓部分である。四十年間シナイ半島を放浪した幕屋はここに居を定め、以後エルサレムに移るまでのおよそ二百年、全イスラエルの宗教的、政治的な中心となった所である。

だから聖書を学ぼうとする者にとっては、是非とも行きたいところである。しかしシロは、現在はパレスチナ自治政府の真っただ中にあり、ここにはアメリカや国連が非難しているイスラエルの入植地(自治区の中にイスラエル人の町を建設すること)の場所で、係争の火種になっているところなのだ。

だから正直、今年ツアー日程にシロが載っていても、私は本当に行けるかどうかは五分五分、御心次第と思っていた。昨年は直前に中止となっていたし、今年もエルサレム神殿の丘を巡ってのアラブ人のテロや、シロ近辺でもシロ近辺で事件が起こっていたからだ。しかし主は幸いなるかな、なんと、今年はOKである。感謝!

シロへの道は以前より渋滞し、道路の拡幅工事が行われていた。エルサレムから北北東50キロの地に位置するシロ、行く度にガイドしてくださるナホルさんが私たちを待っていてくれた。(幕屋の説明しているナホルさん。) シロはアーモンドの木で満ちている。アーモンドは桜と見まごうほど、見事な花が咲く。春にここを訪れたらどんなに美しいことだろうか。

シロはアーモンドの木で満ちている。アーモンドは桜と見まごうほど、見事な花が咲く。春にここを訪れたらどんなに美しいことだろうか。

今は実が熟し、収穫の時であった。

私たちが訪問した時、シロはイスラエル軍の若き兵隊たちがたくさん居た。そして彼らが私たちに「Welcome to Israel」と声をかけてくれた。が、それを聞きながらこの言葉に私は、此所は【Palestinian:アラブ人のパレスチナ(自治政府の地)でなくて(Israel:イスラエル)の地である】という意味があるように感じた。ナホルさんによると、彼ら兵隊は学習で来たと言うことだった。

「そうか、イスラエル軍はマサダ(ローマに滅ぼされようとしたイスラエルが、最後まで抵抗して全滅した砦)で入隊式を行うだけでなく、イスラエルの歴史を実地に教え、精神教育を怠らないのだ」と感じさせられた。戦いにおける強さというものは、精神面も重要な要素である。同時にこの入植地の問題は、そうとう長引くことも予感させられた。・・・・続く

ケパ

今は実が熟し、収穫の時であった。

私たちが訪問した時、シロはイスラエル軍の若き兵隊たちがたくさん居た。そして彼らが私たちに「Welcome to Israel」と声をかけてくれた。が、それを聞きながらこの言葉に私は、此所は【Palestinian:アラブ人のパレスチナ(自治政府の地)でなくて(Israel:イスラエル)の地である】という意味があるように感じた。ナホルさんによると、彼ら兵隊は学習で来たと言うことだった。

「そうか、イスラエル軍はマサダ(ローマに滅ぼされようとしたイスラエルが、最後まで抵抗して全滅した砦)で入隊式を行うだけでなく、イスラエルの歴史を実地に教え、精神教育を怠らないのだ」と感じさせられた。戦いにおける強さというものは、精神面も重要な要素である。同時にこの入植地の問題は、そうとう長引くことも予感させられた。・・・・続く

ケパ