「拷問シーンばかり長くて、苦痛だった」という声を耳にしたが、実際に鑑賞してみると、それほどではないと私は感じた。長崎は西坂公園の「日本二十六聖人記念館」に行って、実際の資料を見る方がよほどきついと思う。

それはともかく、映画の第一感想はこれまで2回も触れてきた如く、知らない人たちが制作すると「やっぱりこんなもんだろうな」である。

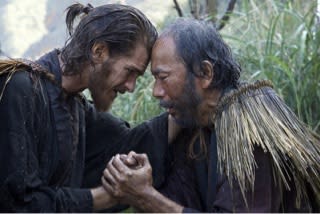

(写真は同じ村人の海中十字架刑を見せられているシーン)

この映画は原作には忠実であると思う。映画と原作で、深刻な難題としているテーマである「神の沈黙」だが、ハッキリ言えば、神さまと霊的に交わったことのない、つまり真の神を知らない人たちの苦悩話である。そういうクリスチャンは、それまでもなかったし、この期に及んでも「神の声は聞こえずー沈黙」、にワザも起こらない、は当然ではないか。

ただ困ったことに、この国では、私自身も過去そうであったように、神は知っていても、神と直に交わったことのないクリスチャンがほとんどなのだ。聖霊なる神の力もわざも、聞き従っての召命も理解できないクリスチャンにとって、「血肉の命よりも霊のいのちを優先させる=キリストを否まない」殉教とはかくも深刻なテーマとなる。そうなることは分かるが、どうかすべての人が【聖霊のバプテスマ】を祈り求め、その恵みに与って欲しいと切に願う。

ケパ

それはともかく、映画の第一感想はこれまで2回も触れてきた如く、知らない人たちが制作すると「やっぱりこんなもんだろうな」である。

(写真は同じ村人の海中十字架刑を見せられているシーン)

この映画は原作には忠実であると思う。映画と原作で、深刻な難題としているテーマである「神の沈黙」だが、ハッキリ言えば、神さまと霊的に交わったことのない、つまり真の神を知らない人たちの苦悩話である。そういうクリスチャンは、それまでもなかったし、この期に及んでも「神の声は聞こえずー沈黙」、にワザも起こらない、は当然ではないか。

ただ困ったことに、この国では、私自身も過去そうであったように、神は知っていても、神と直に交わったことのないクリスチャンがほとんどなのだ。聖霊なる神の力もわざも、聞き従っての召命も理解できないクリスチャンにとって、「血肉の命よりも霊のいのちを優先させる=キリストを否まない」殉教とはかくも深刻なテーマとなる。そうなることは分かるが、どうかすべての人が【聖霊のバプテスマ】を祈り求め、その恵みに与って欲しいと切に願う。

ケパ

前回の映画なジャングルブックの様に、実写とCGの組み合わせた映画の作り方も楽しめたけど、

前回の映画なジャングルブックの様に、実写とCGの組み合わせた映画の作り方も楽しめたけど、 ロンドンの真夜中のある日、巨人BFGに“巨人の国”へ連れ去らてしまう孤児院(日本では児童養護施設ですが)に住む好奇心旺盛な少女ソフィの心温まるお話し。

ロンドンの真夜中のある日、巨人BFGに“巨人の国”へ連れ去らてしまう孤児院(日本では児童養護施設ですが)に住む好奇心旺盛な少女ソフィの心温まるお話し。  そんなストーリーだった。

そんなストーリーだった。 私にはほんのりと良かったかな〜

私にはほんのりと良かったかな〜 この世では考えられないことばかりだと‥‥

この世では考えられないことばかりだと‥‥

観終わったら感想はケパさんが担当します。試写会に次いで2回目。見落とした場面もしっかり見ます。

観終わったら感想はケパさんが担当します。試写会に次いで2回目。見落とした場面もしっかり見ます。