原題が「Darkest Hour」で、これはイギリスが、ナチス・ドイツの脅威にさらされていた危機的な日々をさす言葉だ。具体的にはダンケルクの35万人のイギリス軍の救出から翌年の1941年頃までを指す。

この映画は、チャーチルの首相就任からナチスドイツ軍に侵攻されたフランスのドーバー海峡ダンケルクから連合軍兵士約35万人を英本土に撤退させた、通称「ダンケルクの戦い」までの知られざる4週間を、実話を元に描いたもの。これがまさに世界の運命の分かれ目だった。

もしこの時、相変わらずナチに融和的なチェンバレンやその後継が政権を担っていたとしたら、西欧世界はナチの野望に屈しており、全体主義、共産主義という独裁体制がユーラシア大陸を西から東の果ての日本まで覆っていたことになっていたはずだ。

もちろんその時アメリカは、今のトランプが言っているような、自国一国主義に貝のように閉じこもっていたはずだ。その中でただ一国、チャーチルのイギリスだけが、映画にある通り最悪の状況下でありながら、反ナチスの徹底抗戦の旗を揚げた。やがてアメリカも重い腰を上げて参戦し、やっと時計の針が逆回りを始めたのだ。チャーチルは国内の敵と世界支配寸前の敵を前に、確かに世界を変えた男である。

映画は単なる知識を、生々しい映像化を通して、間接的にではあっても生きたもの、体験にする力がある。今回は特に、どうしてダンケルク作戦の成功が重要だったのかわかる気がした。もし大陸に残した35万の英軍を救出できなかったとしたら、どうなっていたのか?

英陸軍は壊滅的な状態となり、海軍は健在だったとしても、ノルマンディー上陸に始まる、大陸のナチと への反攻には、相当な長い時間がかかってしまう、極めて 困難な戦いになっていただろう。決定的なのは、英軍抜きでアメリカが単独でヨーロッパの戦端を開くことはありえなかったことだ。(世界制服を企むヒットラー)

ダンケルクの崖っぷちから救出した英軍35万は、いわばイギリス軍の中核である。これさえあれば、戦時下国民総動員法によって、徴兵した新兵を短期間にいくらでも養成できるわけである。また戦場においては、指揮官の優劣がしばしば勝敗を決定する。新兵はすぐに養成できても、指揮官は時間がかかる。ダンケルクで救出したたたき上げの35万は、たちまち百万どころではない大軍の源となり、第二次大戦の戦局を左右するものであったかが分かる。

しかし映画は、そのためにカレーにいた5千名の英軍が、ダンケルク脱出の時間稼ぎの犠牲となった悲劇を描いていた。「救援はしない、最後まで戦え」この非道な命令を下したチャーチルの苦悩が、映像を通してリアルに伝わってくる。(何度も映画化されているダンケルク)

しかしチャーチルは歴史を変え、今日の世界を残した。戦後は冷戦という共産主義との戦いもあったが、チャーチル無くしては、今の世界は全く様変わりし、全体主義、共産主義者たちの世界になっていたはずだ。あな恐ろしや❗

ヒトラーの全体主義や共産主義は民主主義を否定するだけでなく、そのバックである宗教(キリスト教)を敵視した。自分たちの恐ろしい思想信条を唯一無二なものとして、国民に崇めさせるためである。それは新興カルト宗教と同じ手法である。

映画ではチャーチルが盛んに、神の護りを説き、たとえ命を失ったとしても、不法な独裁者達に屈して生きるよりはましだ説いた。言葉の力を感じさせた映画である。

ひるがえって見て、やがて滅ぶ自分の命よりも大切なものを見出せないこの日本国民は、自分では気付かないだろうが、不幸だなと感じさせられた映画でもある。

ケパ

昨日「15時17分、パリ行き」と言う映画を観た。2015年8月12日というから、今から3年半前の出来事(タリス銃乱射事件)を再現した映画だが、驚くのは当の本人たちか主演していることだ。こんな映画は聞いたことがない。(映画のメイン舞台、タリス号=フランスのTGVと同じで時速300キロ出る)

昨日「15時17分、パリ行き」と言う映画を観た。2015年8月12日というから、今から3年半前の出来事(タリス銃乱射事件)を再現した映画だが、驚くのは当の本人たちか主演していることだ。こんな映画は聞いたことがない。(映画のメイン舞台、タリス号=フランスのTGVと同じで時速300キロ出る)

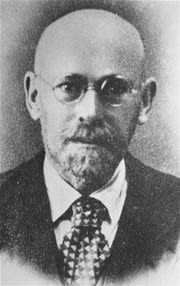

彼は自分の孤児たちと列車に乗ることを選ぶのだが、そのあどけない孤児たち一人一人載せなければならないヤンの、苦渋に歪んだ顔が印象的であった。その張り裂けそうな心は、ユダヤ人の マーク、ダビデの星を腕につけているかいないかの理不尽さにあったはずだ。戦後、動物園を再開する時、園長夫妻は建物のあちこちに、ダビデの星マークを描く。この奇異な行動を紐解くならば、このマークで、動物を見に来るべき人間が動物以下のように扱われた時代があった、そのマークを堂々と描くことで解放を喜ぶ、あるいはそれを決して忘れないと言う意味だろうか。(写真は孤児たちの中のコルチャック先生を脱出させようとするヤン)

彼は自分の孤児たちと列車に乗ることを選ぶのだが、そのあどけない孤児たち一人一人載せなければならないヤンの、苦渋に歪んだ顔が印象的であった。その張り裂けそうな心は、ユダヤ人の マーク、ダビデの星を腕につけているかいないかの理不尽さにあったはずだ。戦後、動物園を再開する時、園長夫妻は建物のあちこちに、ダビデの星マークを描く。この奇異な行動を紐解くならば、このマークで、動物を見に来るべき人間が動物以下のように扱われた時代があった、そのマークを堂々と描くことで解放を喜ぶ、あるいはそれを決して忘れないと言う意味だろうか。(写真は孤児たちの中のコルチャック先生を脱出させようとするヤン)

今週は何故か早めに準備してたのよね〜 週報作業

今週は何故か早めに準備してたのよね〜 週報作業