貞柳の狂歌は流行歌謡などからの引用が多いと考えられるのだけれど、上方の歌謡を見つけるのは中々難しい。最近ヤフオクで「冠附化粧紙」(かさづけけせうがみ、文政九年)という本を買ったのだけど、残念ながら今回も貞柳につながる歌謡は見つけられなかった。冠付とは最初の五文字を題として出してそれに続ける雑俳とあって、これは流行歌謡ではなくて創作だったのかもしれない。勉強不足だった。しかしながら、せっかく手に入れた本であるから紹介してみたい。まずは狂歌でも書いた「はんなり」から。

はんなりと

派手な小袖て賀振舞(かふるまひ)

春の気をもつ冬の梅

萩の亭(ちん)からのぞむ月

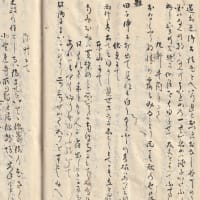

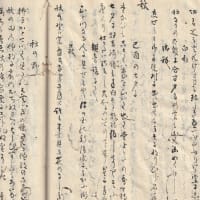

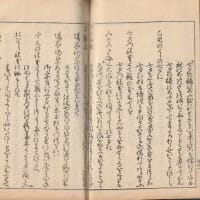

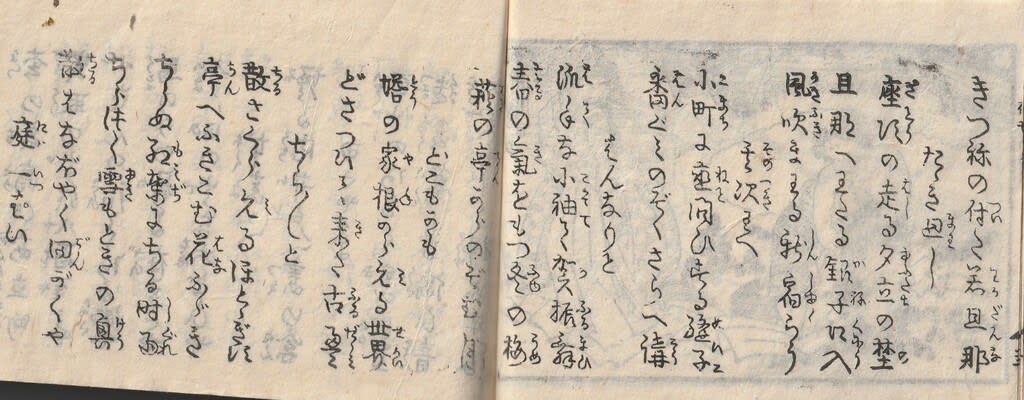

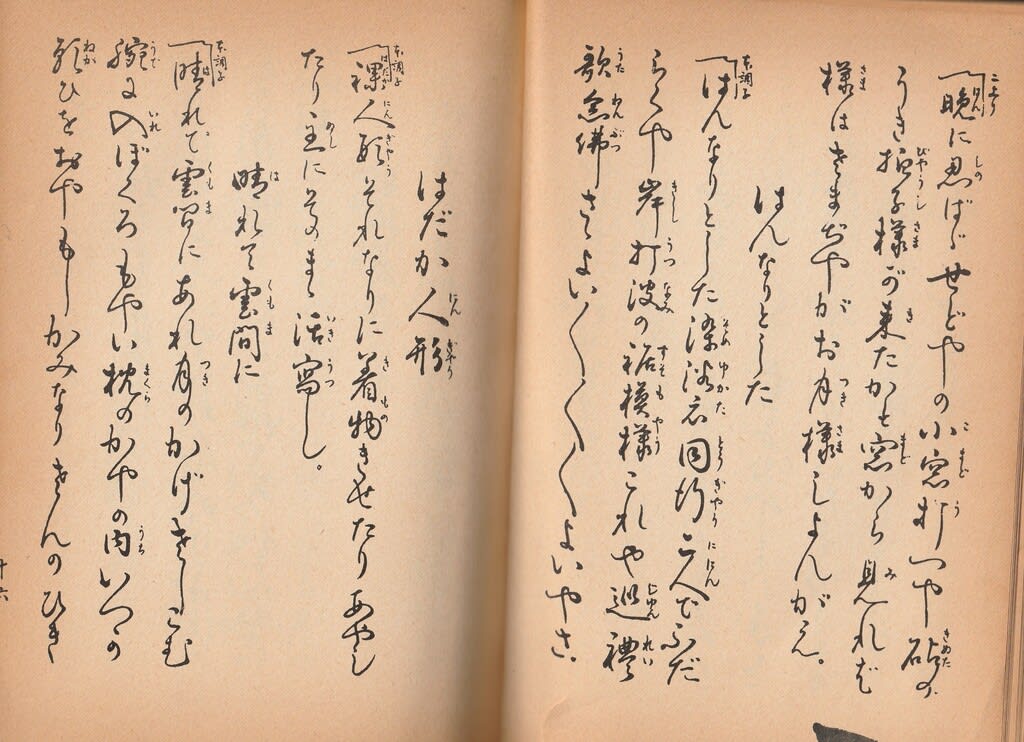

(ブログ主蔵「冠附化粧紙」13丁ウ、14丁オ)

読みにくくなるのでフリガナは一部省略した。冠付であるから題からつなげて読んでいただきたい。

さて、狂歌ではんなりについて書いた回で論じたように、上方狂歌において「はんなり」はお茶を入れた時の色香のはっとするような鮮やかな明るさを表現していて、語源の「花あり」は出花、入花の花とするのが有力と考えられる。京都では鮮やかな色彩の着物などに使われることも多くて、狂歌での煎茶の色など、黄色系の明るさをはんなりと表現するケースが目につく。したがって、最近のテレビ番組などにみられる、ぼんやりおぼろに霞がかかったような情景をはんなりというのは、ほんのりなどとの混同と考えられる。この記事に出てくる、はんなりイコール派手に違和感がある方はそちらに引っ張られていらっしゃるようだ。

今回の冠付も、「はんなりと派手な小袖で賀振舞」となっていて、鮮やかな色彩の小袖と思われる。また、「春の気をもつ冬の梅」「萩の亭からのぞむ月」も「はんなりと」がかかっている。おそらくは一行ずつ題に続けて読むのではないかと思われる。これらも狂歌の回で論じたように「はんなり」特有の暗から明への心情の動きがよく表れている。

もうひとつ私が持っている蓼派の小唄の本にも、はんなりで始まる一節がある。引用してみよう。

はんなりとした

はんなりとした染浴衣 同行二人でふだ

らくや岸打波の裾模様これや廻礼

歌念佛さゝよいよいよいよいよいやさ

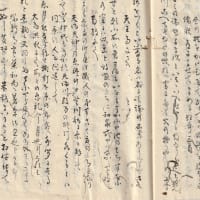

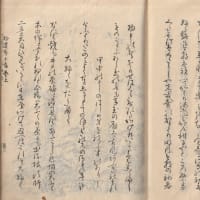

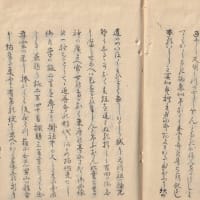

(ブログ主蔵「小唄集(蓼派)」15ウ、16オ)

こちらでは「はんなりとした染浴衣」となっていて、どのような色彩なのかはわからない。「ふだらくや岸打つ波」は西国観音の一番札所の御詠歌で、巡礼だとするとそんなに派手な浴衣ではないような気もする。ところが、「はんなりとした」を書籍検索にかけると、別の小唄集「小唄うた沢端唄全集 」にも同じ小唄が出てきて、歌詞が少し違っている。

はんなりとした

はんなりとしたはですがた、同行二人補陀落や、岸うつ波の裾もやう、これもじゆんれい歌念佛(うたねぶつ)、サヽよいよいよいよいよいやさソレ

ここでは、「はんなりとした派手姿」となっていて、頭注にも「はんなり ぱつとした派手なこと 」とある。ここまでは問題ないのだが、「歌念仏」の頭注に「賣色比丘尼の一種」とある。この小唄はそういう歌なのだろうか。ネットでざっと調べてみたところでは、歌念仏自体に売春の匂いはしないのだけど、歌比丘尼という僧形の女性は歌念仏も歌って売春もするようになったとある。こちらの小唄では、歌比丘尼を念頭にはんなりとしたと歌っているようだ。京都の番組でなんでもかんでもはんなりと言いたがる御仁は、派手ないでたちの春をひさぐ女性もはんなりと表現できることを知っておいた方が良いと思う。すると上の蓼派の方はこういうどぎついイメージを薄めるために染浴衣に改めたのかもしれない。話が思わぬ方向に行ってしまったが、小唄などの性格を考えると仕方ないのかもしれない。

未知の領域というか、藪から蛇が出た感じもあるけれども、「冠附化粧紙」からは、もうひとつ紹介したい冠付がある。次もお付き合い願いたい。