2017/10/1 月例湘南マラソンにて。

エントリーのハーフマラソンで不思議な現象が起きた。

前日まで痛かった足の甲だが、スタート時点で痛みが消えていたのだ。

しかも走行中も痛くなることはなかった。

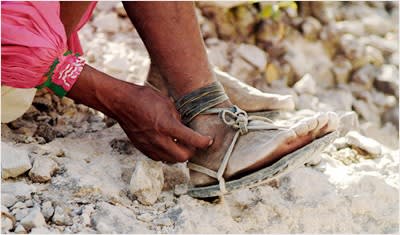

前日までワラーチを履いて走っていたのだが、ワラーチの場合、地面かかる力点も反発もすべて足裏にかかる。

1ヶ月半もの間すべてを足裏アーチの反発に頼っていたため甲が悲鳴を上げたというわけである。

ある日から突然甲は熱を持ち、それから半月以上腫れ、普通の歩行さえままならなかったのだ。

そしてレース当日、デサントの非常にテーピング機能の高いソックスを着用。

http://www.descente-onlineshop.jp/dct/goods/index.html?ggcd=DAC-9710

まずソックス単体で痛みが緩和された。

このソックス凄い!

江戸時代に飛脚が長距離を走るために愛用した「足袋」機能を再現したソックス。

これにOn Cloudflashを履く。

ロードでランニングシューズを履くのは2ヶ月振り。

シューズのフィット感とホールド性でもはや完全に痛みを感じない。

本当は痛いはずなんだ。

でもその認識が脳から消えている。

オレの脳は都合がいいのだ。

これにアドレナリンが付加され足は完全にレースモード。

そしてスタート。

久々のシューズの感触に慣れるために、そして痛みを確認するために抑えて走る。

意識しなくてもフォアフットで走れている。

足は軽く、ワラーチ練習の成果がすぐにわかった。

1キロ通過で4分22秒。 正直びっくりした。

抑えてるのにオレとしてはかなり速い。

これで走りきったらサブ3。

心肺も苦しくない。

いつもならスタートして2,3キロ地点でゼイゼイ言い始めるのだ。

(心肺が温まる7キロくらいからは楽になるんだけど)

しかもペース4分40くらいで。

ペースが20秒も速くなってしかも楽ということはこりゃ本当にサブ3は夢じゃない!

そう思った。足も痛くないしね。

気流や血流やアドレナリンや、そういうものが甲に集中して特急治療をしているのだ。

走っているからこそ猛烈な勢いで治癒が始まっているのだ。

足も速度も心肺もすべて順調だった。5キロ地点までは。

そこへ異変が突然やってきた。

汗が目に入り、両目を閉じたとき、左右にふらついたのだ。

あれれ?と思った。えええ???なになに!!

ペースが一気に4分45に落ちた。

すれ違う一般ランナーは男なら上半身裸。

女でもブラにショーツで走っている。

恐らく体感温度が30度くらいになっていたかも。

とにかく暑い。

一気に体温が上がり、どうやら水分バランスの崩れが起こったようだ。

スタート前にしっかり水分を摂ってもそれ以上出た。

ジェルやアミノ酸は気休め。水こそ命。

とはいっても摂り過ぎでは走れなくなる。

たぶん暑さに対して事前摂取の量が足りなかったんだろう。

10キロ地点で棄権を考え始める。

もし棄権したら、初めての棄権になる。

棄権すると、ずっとずっと悔しい思いをするだろう。

それは嫌だ。タイム悪くても完走だけはしよう。

でもきつい。やっぱり棄権しようかなあ。。。

繰り返し正負の思いがやってくる。

15キロ地点、ついにペースが5分30に落ちた。

どんどん、どんどん抜かれる。

そして6分。

とうとう

歩き始める。

そしてまた少し走る。そして歩く。

17キロ地点でペース6分20。

そしてゴール。

1時間41分18。

息は切れていないし、足の痛みはない。

熱中症の際どいところだったかもしれない。

脱水っぽかった。

バッグから取り出したコーラを持つ手が震えていたからね。

前日10キロ、前々日10キロ、そして前夜の飲み会。

疲労溜まってたかも。

それと飲み会だとどうしても食事がツマミ程度だからね。

でもこれは言い訳になる。今が実力。

久々に残念で残念で悔しくて、その夜はなかなか眠れなかったほどだ。

唯一得たものはワラーチ効果で、想像していた通り、

良いシューズに履き替えて走法を改善すればタイムは劇的に良くなる。

がんばらなくても、勝手に身体が前に出る。

最初は硬いと思っていたCloudflashだったが、そのクッション性は最適。

最後の最後まで良きパートナーとして共に走ってくれた。

ヒールに頼ることなく、フォアをアシストしてくれたよ。

今回は完全失敗のレースだったけど、

そこから学ぶことはたくさんあった。

完全に2日空けること。

しっかり栄養バランス考えて食事すること。

そして何より忍耐と攻撃の気持ちを持つこと。

あるランニングトレーナーがマラソンは根性論ではない、と言ったが、それは違う。

気持ちが半分以上占める。

強い精神は強い肉体に宿るというが、その逆も然り。

強い脚は強い精神にしか宿らない。

それからその強い精神は一人で黙々と突き詰めるトレイルランニングと、

目標を持ったロードで養われる。

内なる自分への追い込みがあるので速さへ繋がる達成感が得られる。

結局のところ、闘う相手は自分だったよ。

気持ち入れ替え、目指すは2ヶ月後の湘南国際マラソン!!