【自民党】:細川護熙氏と河野洋平氏がバッサリ「企業献金はやめる約束」 1994年政治改革の与野党トップにインタビュー

『漂流する日本の羅針盤を目指して』:」【自民党】:細川護熙氏と河野洋平氏がバッサリ「企業献金はやめる約束」 1994年政治改革の与野党トップにインタビュー

リクルート事件に端を発した政治不信の高まりを受けた「平成の政治改革」から30年。当時、主役を演じたのは、非自民連立政権の細川護熙(もりひろ)首相(86)と野党自民党の河野洋平総裁(87)=肩書はいずれも当時=だ。1994年1月28日のトップ会談で、派閥政治の一掃を目指した衆院の小選挙区制導入や企業・団体献金の制限に道筋を付けた。自民党派閥を舞台に「政治とカネ」の問題が繰り返されている現状をどう見ているのか、2人に聞いた。(坂田奈央、宮尾幹成)

◇

◇

◆細川氏「約束をほごにされては困る」

「全く意味がない、無責任な議論だ」。河野氏は、企業・団体献金の全面禁止に踏み込んでいない自民党内の議論を一蹴した。

細川、河野両氏の協力で実現した政治改革関連法は、政党に公費助成する政党交付金制度を設ける代わりに、政治家個人への企業・団体献金を禁止。激変緩和のため政党への献金見直しは5年後に先延ばしするとの付則が付き、与野党協議で5年後に禁止することを確認した。だが、99年の法改正では政治家の資金管理団体への献金を禁じただけで、政党や政党支部への献金は引き続き容認した。

河野氏は、企業・団体献金禁止の議論は「(94年の時点で)終わっているはずだ」と指摘。「自民党は(2023年で)約160億円もの公費助成を受けておきながら、やめると約束した企業・団体献金の『もらい方』の議論をしている」と批判した。

細川氏も「企業・団体献金は5年たったらやめるという約束を直ちにやることが第一だ。ほごにされては困る」と苦言を呈した。

◆河野氏「名称が『政策集団』だからといって認めるのはおかしい」

自民党は今、カネと人事の機能を切り離しつつ「政策集団」としての存続を認める方向で議論を進める。

派閥のあり方に関して、自民党参院議員時代に派閥に所属した経験もある細川氏は「派閥はどんな世界でもすぐできる。裏金づくりなど悪いことをするから問題なのであって、そうでなければ問題にならない」と語った。

一方、かつて河野グループ(現・麻生派)を率いた河野氏は「派閥は任意団体みたいなもので、本来の党の仕組みにはない。政策は政調会で議論するのであって、名称が『政策集団』だからといって認めるのはおかしい」と論評した。

政治改革関連法 衆院の小選挙区比例代表並立制、企業・団体献金の制限、政党交付金の導入を柱とする一連の法律。改正公職選挙法、改正政治資金規正法、政党助成法など4法からなる。細川護熙内閣が提出した当初案は1993年11月に衆院通過したが、参院では94年1月21日、与党と野党自民党の双方から多くの造反者が出る混乱の中で否決。衆院の再議決でも与野党の大量造反が想定されたため、衆参両院議長のあっせんで細川首相と河野洋平自民党総裁が28日夜からトップ会談。臨時国会最終日の29日未明、自民案に沿った修正案で合意にこぎ着け、同日中に成立に至った。

細川護熙(もりひろ)元首相と河野洋平元自民党総裁は東京新聞のインタビューに、30年前のトップ会談を振り返りつつ、当時取り組んだ政治改革で積み残された課題を指摘した。それぞれの立場から、現役の国会議員たちに注文も付けた。(聞き手・坂田奈央、宮尾幹成)

【細川護熙元首相インタビュー詳報】

◆政治改革という一つの旗を立てれば

—「平成の政治改革」で中心にいた立場から、今の政治改革の議論をどう見る。

「当時の政治改革はものすごく熱気があった。与党も野党もマスコミもそうだし、(各界の有識者が集まった)民間政治臨調もすごく熱心だった。政治改革が進むかもしれないという期待感が国民にあったと思う。経済界や労働組合にも強力にサポートしていただいた。そうした状況と比べると、今は熱気はない。野党にちょっと元気がないんじゃないか」

—現役の野党議員に助言する機会はあるか。

「名前は伏せるが、ある野党幹部と最近会う機会があった。話したのは、いろいろ旗を揚げすぎると結局実りませんよということ。今はやはり政治改革一本で『この指止まれ』という一つの旗を立てないとだめだ。そういうやり方なら、いくらか期待できると思う」

—当時の細川さんは、まさに政治改革という一つの旗印で非自民8党派をまとめていた。

「それはもう、六つも七つも党をまとめて進もうという時は一つに絞らないと。欲張ったらだめだ。あの時は(自民党の)加藤(紘一)さん、山崎(拓)さん、小泉(純一郎)さんのいわゆる『YKK』もこちらに来たいという話があった。一歩遅れたために実現しなかったが、自民党議員にも来たいと思われたのは、旗を揚げるタイミングが良かったからだと思う。そういうやり方なら、今だって自民党からも間違いなく人が来る」

—政権交代も可能な時期になってきていると。

「そうだと思う。自民党がこういう状態だからチャンスだと思いますよ」

—当時、細川政権にいた渡海紀三朗氏や茂木敏充氏が今、政調会長や幹事長として自民党の中枢にいる。

「自民党が性根を据えるよう、中から突き上げてくださいと言いたいですね」

◆衆院の小選挙区制「合格点はいった」

—30年前、自民党の河野洋平総裁とのトップ会談で合意に至った政治改革関連法は、小選挙区比例代表並立制と企業・団体献金の規制、政党交付金の導入が柱だった。評価と、積み残した課題を。

「私はほぼ、合格点はいったと思っている。ただ、選挙制度について言えば、野党(自民党)の反対で定数が小選挙区300、比例200と、比例が少なくなった。これは早く、(連立与党が当初検討していた原案のように)小選挙区と比例を同数にしてもらいたい。それから参院の選挙制度改革にも取り組んでほしい。今の参院の選挙は、衆院のやり方とほとんど変わらない。全く変えないとだめだと思う」

—小選挙区と比例の重複立候補で復活当選できる仕組みには批判も多い。

「普通に考えるとおかしな話なんですよね。でも、党にとって大事な人を救済する、(小選挙区での)死に票をなくすという点では意味がある。小選挙区の欠点を補う仕組みになっている。私は必ずしも悪い制度とは思わない」

◆30年前与野党合意できなければ「おそらく自民党はつぶれていた」

—政治資金の改革については。

「まずまずだったと思っている。ただ、政党交付金を導入したのだから企業・団体献金は5年たったらやめるという(与野党協議での)約束をまず直ちにやることが第一じゃないか。あそこで骨格は書いてあるわけだから、ちゃんとそれをやってくださいよと。それをほごにされては困る。政治改革というのは、このくらいでいいだろうと放置せず、常にやり続けなければならない」

—参院で法案が否決された後に行われた河野氏とのトップ会談は、政権の命運をかけた交渉だった。

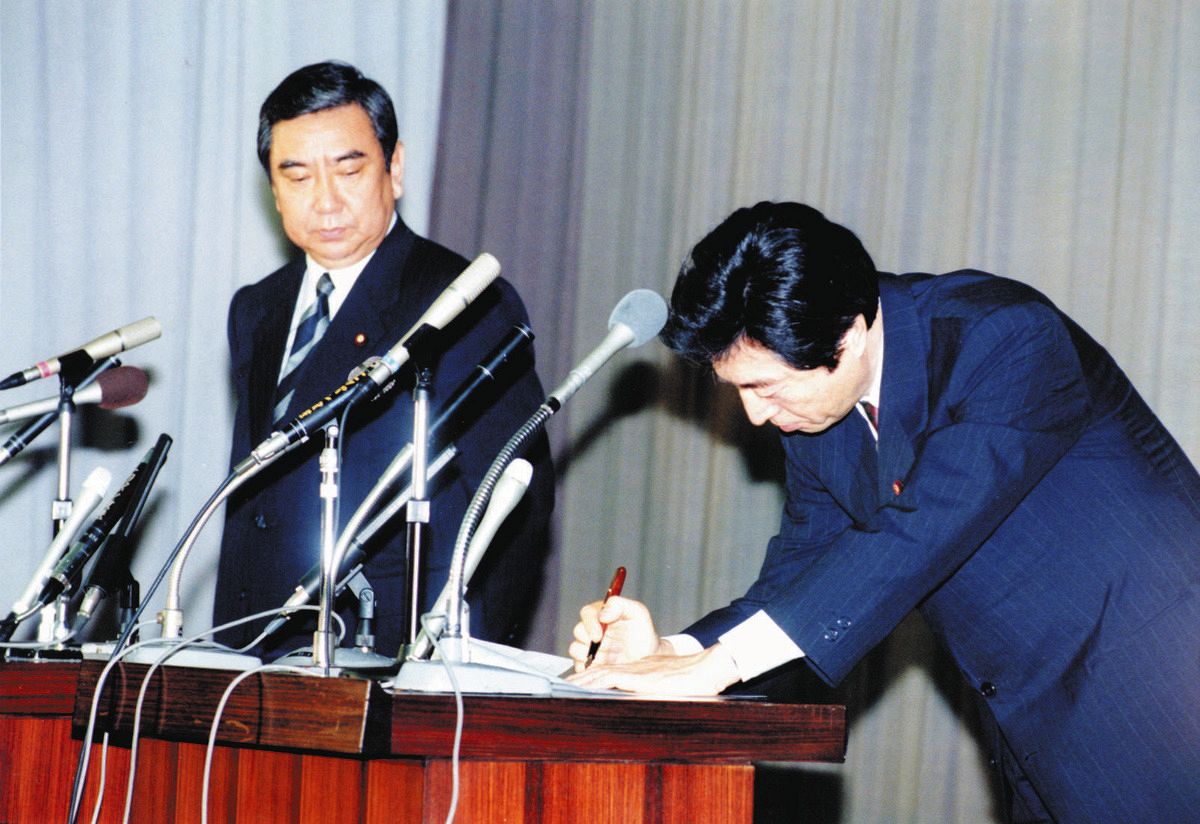

政治改革関連法が成立し、河野洋平自民党総裁と握手する細川護熙首相(右)=1994年1月29日午後、国会内で

「もし(合意に至らず)衆院の再議決で否決されたら、抜き打ち解散をやっていたかもしれない。それも真剣に考えた。これは小沢(一郎)さんと2人しか知らない。今思えば、あそこで衆院を解散していたら面白いことになっていただろうなと。私としては、そちらの方が魅力的な選択肢だった。解散をやっていたら、おそらく自民党はつぶれていた。あの時は世論調査で『政治改革をやるべし』との意見が7〜8割ありましたから」

「しかし実際には、どちらにするか非常に悩んだ。(竹下以降の)五つの内閣が関わって、(海部、宮沢の)二つの政権がつぶれて6年かかった政治改革の法案が、もうあと一歩で成立するわけだから。自民党案を丸のみしてしまえば、河野さんも反論のしようがない。ただ、私が考えていた内容とはかなり違う結果にはなってしまう」

「最終的に、河野謙三さん(元衆院議長)からいつか言われた『7・3の構え』という言葉で、(自民党案の)丸のみを決断した。大事な問題を国会で議論するとき、7は野党の言い分を聞かなければいけないと。今回は、野党の自民党に大幅に譲ろうと思った」

—衆院再議決で否決されて政治改革が止まった場合、衆院解散の可能性もあったと。そこはやはり心残りか。

「そうですね。政権交代もろくにできないような今の状況を見てると、あのとき解散をしていたらどういう結果になっていたかな、と思う」

◆「政党というのは、期限を区切ってやることが大事」

—自民党議員だった頃は田中派に所属していた。当時、派閥というものをどう思っていたか。

「嫌でしょうがなかった。当時は田中派が全盛期で、その中で竹下(登)さんが独立するという話があって、竹下さんのところに行く人と二階堂(進)さんのところに行く人に分かれる。どちらとも親しくしていたが、ちょっとメシ食いに来いとか話がある。そういうのはかなわない。もちろん、諸先輩に教えてもらったこともたくさんありましたが」

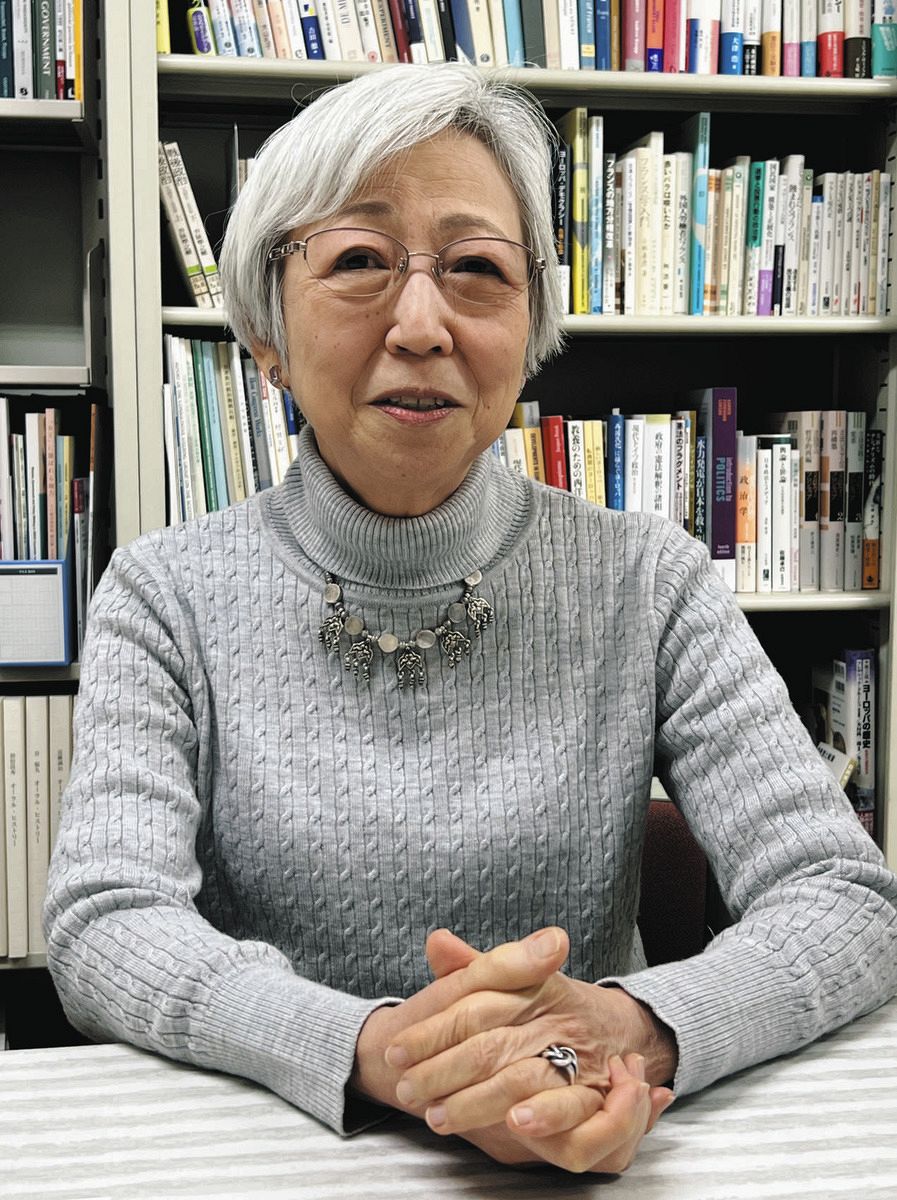

政治改革関連法が成立した当時の様子や自民党の派閥について話す細川護熙元首相

「ただ、派閥というのはどんな世界でもすぐにできる。だから『派閥が悪い』という言い方は、ちょっとどうなのかなと思う。裏金をつくったり悪いことをするから問題なのであって、そうでなければ問題にならない」

—今の与野党、特に若手議員への注文は。

「基本的な話ですが、与党でも野党でも、何をするんだっていうことを分かりやすくやってもらわないと困る。私は日本新党の時から、四つのやるべきことを明確にしてきた。一つは日本におけるベルリンの壁、つまり(当時)38年間続いた自民党一党支配を壊すこと。二つ目は歴史認識を明確にすること。三つ目はコメの開放。それから最後の一つは政治改革をやると。政治改革が最後だった。その四つをやり遂げたら日本新党も解党すると立党の時に宣言し、3年たってその通り解党した」

「政党というのは100年、200年も続かなくてもいい。期限を区切ってやることが大事なんだと解党時にも話した。そうしたら小沢さんが『おれも一度そういうセリフを言ってみたいもんだ』と言ってましたけど。長い期間やることじゃなく、何をやるかということだ。岸田さんを見ていると、何をやりたいのか分からない。その辺のことを、若い人たちにもしっかり頭に置いてもらいたいなと思いますね」

■細川護熙(ほそかわ・もりひろ) 1938年、東京生まれ。上智大卒。朝日新聞記者を経て、71〜83年に自民党参院議員2期。72年、田中角栄首相が旗揚げした田中派に加わる。熊本県知事2期を務めた後、92年に日本新党を設立し、同年の参院選で国政復帰。93年7月の衆院選でくら替え当選し、非自民連立政権の首相に就任した。在任中の94年1月に政治改革関連法が成立。同年4月に退陣後は、新進党などを経て、98年に民主党結党を見届けて政界引退。現在はふすま絵、陶芸などの作家として活動する。

【河野洋平元自民党総裁インタビュー詳報】

◆「党のため、派閥のための政治になっている」

—政治資金パーティー裏金事件で、自民党の派閥のあり方が問われている。

「ここのところ自民党が派閥にこだわり過ぎて、『派閥政治』になっていたのを心配していた。例えば、岸田(文雄)さんが首相になっても岸田派会長を引き続き務めていたのは全く異例なことだ。閣僚や党役員の在任中は派閥を離脱するという(1989年に党が決定した政治改革大綱の)ルールがあるはずなのに、最近はないがしろにされていた。国民のための政治であるべきものが、党のため、さらには派閥のための政治になっていた」

—岸田首相が自ら率いた岸田派の解散を打ち出したのを皮切りに、同派や安倍派、二階派、森山派が次々と解散に踏み切った。

「解消しても必ず、すぐできますよ。派閥の解消というのは過去に何度もあって、その都度、3日たたないうちに違う形ですぐ集まる。本当に解消された試しがない。看板のかけ替えみたいなことになりかねない」

「本来、派閥というのは一代限りで、あいつに天下を取らせてこの政策をやるんだと思って同志が集まり、それが辞めたらいっぺん全部散って、また誰かとんがっているのを見つけて、そこに集まるという方がいい。派閥の会長が2代目、3代目になると、だんだん丸くなって、政策はどこかに行ってしまい、ただの世話役になる。世話役がいると便利だから、そこへ集まっているだけの話。天下を取らせて何かしようというものではなくなっていく」

—党が25日に決定した政治改革の中間取りまとめでは、派閥の全面解消には踏み込まず、カネ集めとポスト獲得の機能を切り離した「政策集団」としての存続は容認した。

「もともと派閥というものは任意団体みたいなもの、本来の政党の仕組みの中にはない。総裁が最初から相手にしなければいいだけの話だ。派閥単位で人事を論ずることがそもそも間違っている。また、例えば政策は政務調査会(政調会)で議論するのであって、名称が『政策集団』だから認めるというのはおかしい」

「派閥は、お金を集めたり、人事で自派閥の人間を推薦したりして、所属議員にとって相当有効な動きをしてきたのは事実だ。岸田さん1人の知識で、400人近い人材の誰が適材適所か分かりっこない。かつて『人事委員会』のようなものを作ったことがあったが、機能しなかった。派閥のリーダーへの信頼で『この人が選ぶ人なら大丈夫だろう』ということでやっていたが、最近は『ええっ』という人でも有無を言わさず選んで、(総裁は)知らん顔して使うというふうになっていた。それではだめだ」

◆「企業・団体献金をやめないなら、政党交付金はやめたらいい」

—派閥の裏金事件で政治不信が強まっている。30年前に党総裁として臨んだ政治改革も「政治とカネ」の問題が契機だった。

「細川さんと合意したあの政治改革は、選挙制度では小選挙区制を導入し、政治資金問題では公費による政党交付金を導入する代わりに、企業・団体献金はやめるという大きな改革だった。今やっている話は、本来そこで終わっているはずだ。ところが、企業・団体献金の全面禁止は激変緩和という名の下に5年先にずらされ、結局そのまま30年がたった」

「自民党は年に約160億円もの公費助成を受けておきながら、やめると約束した企業・団体献金の『もらい方』の議論をしている。政党交付金の導入を決めた立場からいえば、全く意味がない、無責任な議論だ。企業・団体献金をやめないなら、政党が国民の税金から交付金をもらうなんてことはやめたらいい」

政治改革関連法案の修正案の合意文書に署名する細川護熙首相(右)。左は河野洋平自民党総裁=1994年1月29日未明、国会内で

—当時、政治家が集めてもいい年間の上限額を設ける提案をした。

「集め方を規制するといっても、集め方は絶対に『潜って』しまう。それなら上限額を決めて、もうこれ以上は絶対集めませんと決めた方がいいと言った。だけど、後藤田(正晴)先生は『政治家とか政党というものは、なるべく法律で縛らない方がいい』と強くおっしゃった。今みたいなだらしのない政党ではなく、その常識・良識に委ねられるちゃんとした政治家がいるという前提に立っていた。かつて政権を握った軍が法律で政党を押さえつけたという認識から、法律を盾にぎりぎり縛ると民主政治が死んでしまうと。今の議論とはちょっと違うレベルの話があった」

◆衆院の小選挙区制は「失敗だった」…なぜなら

—宮沢喜一首相は政治資金の腐敗を撲滅する腐敗防止法を提唱していた。だが、政治改革の議論は選挙制度の議論に収斂(しゅうれん)し、小選挙区制の導入で決着した。

「なぜそう変わったか、いまだに僕にはよく分からない。国会が政治改革という大きなうねりの中に置かれて、僕らはどういう政治を目指せばいいのか、どんな改革をすればいいかを考えていた。しかしある時、あっという間に政治改革とは小選挙区制の導入だというふうに変わった。それに対する是非しか議論がなくなってしまった。非と言えば守旧派だし、是と言えば改革派だともてはやされる。だからかろうじて、選挙制度をやるならカネのほうもやろうと言って、もう一方の車輪(政党助成金導入と企業・団体献金禁止)を一生懸命回した」

—小選挙区制を導入したことは良かったか。

「大変責任を感じているが、失敗だったと思う。小選挙区制にもいろんなやり方があるから全部がだめとは言わないが、今、目の前で行われている選挙は、候補者を党の執行部が一本に絞ってしまい、とても多様性に対応しているとは思えない。小選挙区制がうまくいっている国は、候補者選定のための予備選挙がフェアな形で行われるとか、長い歴史や経験を積んで、あるべき姿を求めてできている。できるだけ早く修正してほしい」

◆自民案の丸のみの「政治改革」だったからこそ「罪が重い」

—細川首相とのトップ会談は、国会会期があと1日というぎりぎりのタイミングで行われ、かろうじて与野党合意にこぎ着けた。あの会談を振り返って思うことは。

「自民党は当時、絶対に譲るなという声と、全部譲ってもまとめるのが大事だという声がほぼ同数で、僕はものすごい罵詈讒謗(ばりざんぼう)を浴びていた。細川さんは、政治改革ができなかったら辞めると言っていて、明日だめなら辞めざるを得ない。だが、細川内閣を支えていた8党派で最大の社会党が(小選挙区制が中心の選挙制度に)絶対反対だった。僕も絶体絶命だが、細川さんも絶体絶命だった」

「直前の総務会で総裁一任を得て会談に臨むことができたが、僕も別に腹案があって出て行ったわけじゃない。あとは出たとこ勝負で、向こうの出方によって押すか引くかでいこうと。それで話し始めると、細川さんは全て『結構です』『結構です』と受け入れていく。最後はほとんど自民党案の丸のみだった」

「まとまらなければ自民党が割れて、あの日で自民党は終わっていたかもしれないわけだから、当時はとにかくまとまって良かったなと思ったが、今となれば良かったのだろうかとも思う。結果的にこちらの案を全部のませて、この体たらくだ。罪が重いですよ」

■河野洋平(こうの・ようへい) 1937年、神奈川県生まれ。早稲田大卒。丸紅飯田(現・丸紅)勤務を経て、67年に自民党公認で衆院議員に初当選。連続14期務める。当初は父の一郎元農相が率いた河野派の流れをくむ中曽根派に参加。76年に自民党を離党し、新自由クラブを立ち上げた。86年に自民復党後は、宮沢派(後の岸田派=今月23日に解散)所属を経て河野グループ(現・麻生派)を結成。官房長官、自民党総裁(93年7月〜95年9月)、外相、衆院議長を歴任し、2009年に政界引退した。

元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 政治 【政局・自民党・派閥を舞台に「政治とカネ」の問題が繰り返されている現状】 2024年01月28日 06:00:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。