素材を、ヘルシーな「べに花油」で揚げています

カレイの唐揚げのように、メバルに塩・コショウして粉をまぶして揚げる

べに花油は、オレイン酸を多く含む種子からできた軽いオイル

抗酸化作用のビタミンEが多く含まれる栄養機能食品、コレステロールが0なんです

そして、クセがなく幅広く料理に使えます

魚は火通りをよくするた、身に切れ目を入れ、

形が崩れると残念なので、この度も壺抜きで内臓を処理 ここをcrick→ 3/13の日記『メバルの煮付け、ウコンとともに!』

付け合わせは、エノキと長ネギを揚げたもの

他にも刺身や酢〆、塩焼、トマト味噌汁…etc

いつも夜釣りのおすそ分けを、美味しくいただいてま~す

3月の瀬戸内旬魚

3月の瀬戸内旬魚 メバル【眼張】

メバル【眼張】

『春の訪れを知らせる、「春告げ魚/はるつげうお」

プリプリとした淡白な白身は煮付け料理の定番 潮彩市場 防府より引用』

クリクリとした黒目がちなおおきなお目めと、ぽってりとしたお腹が可愛らしいお魚、メバル

日本の各地で(沖縄以外?)で春の到来を知らせているころでしょうか…

クセのない身は多くの料理に向きます

※酢〆の場合は、皮がきすい=噛みきれないので、皮を細く残すようひいてください

※サッパリしていますので 洋風刺身、カルパッチョ

洋風刺身、カルパッチョ として食べるも有良のおすすめです!

として食べるも有良のおすすめです!

オイルっ気のあるドレッシングで召し上がってください(^^)v

これからの季節、貝類がおいしくなりますね(^^)

購入したアサリも混ざってます

マテ貝は、海辺の砂(泥)地に潜っている長細い形をした2枚貝

50センチも下にいるのですが、塩とスコップがあれば簡単に引き抜けるんです!

穴に塩を振りかけ、「満ち潮の時が来た!」と勘違いして飛び出てきたところを摘まむ

甥と姪もお気に入りの採取遊びです

味は上品で、殻は弱いです

私も行きたかったけれど、この度は妊婦のため(お腹がつっかえるため)お留守番。夫が獲ってきてくれました 昨年はデートついでに、海辺で海鮮バーベキューを楽しんでたんですよ~

昨年はデートついでに、海辺で海鮮バーベキューを楽しんでたんですよ~

さて、一緒に酒蒸しにしたかわいらしい名前の色の濃いお野菜「はなっこりー」は、

平成8年より栽培され始めた、まだ新しい山口県産まれのこだわり元気野菜です

親しみをもってもらいたいという、願い が込められたネーミング、

が込められたネーミング、

お父さんはブロッコリー、お母さんは中国野菜のサイシンです(最新?冗談(^^))

JA全農やまぐち発行の「山口県の代表的な農産物」というものから見ますと…

出荷は県内に限らず。首都圏や関西地方、中京方面にも出ているようで、出荷時期は9月~4月

『茎も葉も花蕾もまるごと食べられ、甘みがあり癖がない味。歯ごたえが魅力。

おすすめ料理はシンプルな塩茹で。お好みでマヨネーズやドレッシング、酢味噌をかけてもおいしく食べられ、

ベーコンと一緒に油いためや天ぷらにもぴったりです』とのこと。 有良 明美の実食

有良 明美の実食

私には、ブロッコリーよりアブラナ科特有の辛みのような風味(イソチオシアネート)が多いように感じられます

味も形も菜花とブロッコリーの中間のよう。スティックセニョールに似ています

摘むと次々とわき芽が出てきて、狭い敷地で効率よく収穫できる家庭菜園向き!

昨年の秋口に、もう終わりかけのものを引き抜き、根っこ近くまで実食してみました さすがに、下の方の葉はりりしく育っていて青臭い…茎には固い繊維がありました

さすがに、下の方の葉はりりしく育っていて青臭い…茎には固い繊維がありました 皆さまは、一般に売られているおいしい可食部と粉末をご購入ください

皆さまは、一般に売られているおいしい可食部と粉末をご購入ください

『はなっこりーを飲んじゃろおー♪』のコマーシャルでおなじみの、甘~い青汁!

粉末は駅の売店にも売られています。

『はなっこりーは山口県でしか作られとらんのじゃろ?』『じゃけぇ、安心よ!』

(これを練り込んだラーメンもあります。パンにまぜて焼いても綺麗でしょうね)

【中華食材:紅菜苔/コウサイタイ】 2012年1月撮影↑

さて、昨日に引き続きキャベツのお話

さて、昨日に引き続きキャベツのお話

キャベツの歴史は古く、古代ギリシャ・ローマ時代に登場し

そのルーツは健康ドリンクにもなっているケールにあたります

ブロッコリーやカリフラワーと同じ仲間なんです

日本には、オランダ人が観賞用に葉牡丹のような品種を持ち込んだのが始まりで、

明治に入り、ロールキャベツといった洋食の普及とともに消費が増えました

昭和30年代~40年代になると衛生環境がよくなり、生野菜として付け合せで食べられるようになります

それまでの日本は、野菜を生で食べると虫がつくから、煮たり漬物にして食べるのが当たり前でした

栄養は、淡色野菜の中でもビタミン、ミネラルが豊富

ビタミンCは芯の周辺と外葉に多く含まれ、芯の部分は青臭さみがなく甘く感じます

お薬の名前にもなっているほど有名な、抗潰瘍性ビタミンのビタミンU(別名キャべジン)、そして

食物繊維、カロテン、カルシウムなどが含まれヘルシーパワー絶大なお野菜なんです

(※胃腸の弱い方や冷え性の方はサラダは控えめで!

食物繊維は消化しにくく、水分のとりすぎは冷えを助長します)

キャベツの購入ポイント・調理ポイントは…

春キャベツ(冬キャベツとは品種が違う)は、巻きが柔らかく弾力のあるものの方が品質が良いこと

冬キャベツは逆に、ずっしりと重く結球しているもの

調理の際は、水にさらすとビタミンCが流れ出てしまうので、

面倒ですけど、一枚ずつ葉を洗ってから切るほうが好ましいです

現代でも、ものによってはアブラムシがついてます☆

(一昔前は「イモムシが一緒に茹ってた」、なんてよく耳にしました)

上の写真は同じルーツの中国野菜、紅菜苔(こうさいたい)

また、明日ご紹介差しあげます(^^♪

【徳山動物園の白くまくん】 気分良さそう!

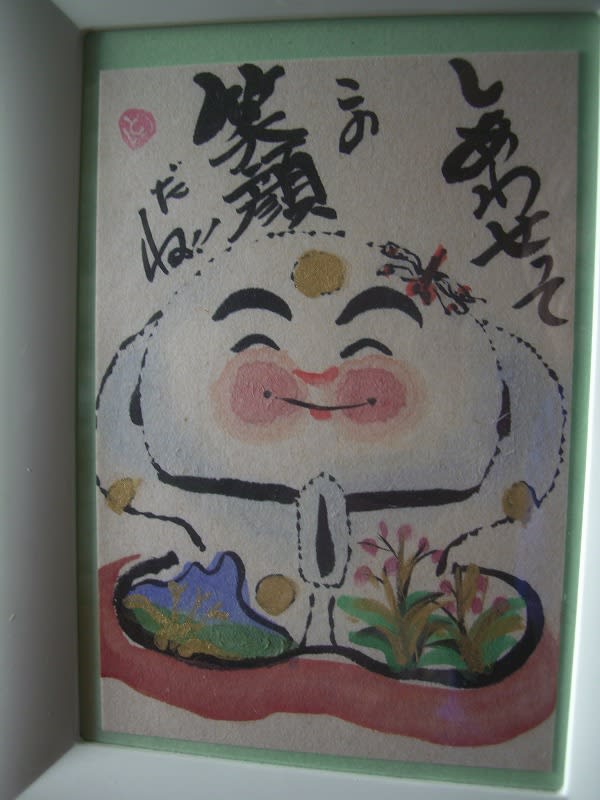

【故:伯母、靖子の絵手紙】 闘病生活中頃

「オーロラの下で育つサーモンってどんな味?」

本日も新鮮食材を買ってきてくれました、My darin!

サーモン養殖の先進国、品質の良いおいしいサーモンを世界中に届ける国ノルウェー

中でも「オーロラサーモン」は特殊で、北極圏の海、冬にはオーロラの見れる地で育ったサーモン

夏には白夜と自然を愛でるために世界中から人が集まる観光地

海水温が低く養殖場はフィヨルドの中にあります

潮流は速く、深いフィヨルドに湛えられた水は、透き通るようにきれいなんだそう

真夏でも11℃程度という冷たい海で育つには、成長に時間を要します

ゆっくり時間をかけて育ったオーロラサーモンの身は、脂がきれいにのり引き締まっていました

色は透明度のあるオレンジ系サンゴ色、腹側には白い縞模様が入っています

養殖魚には比較的、後味に餌のにおいが残りますが、この脂は口の中で溶け癖がなく甘い!

いくらでも食べられる美味しさでした

実は私、中落ちの赤身の旨み味の方が好きで、脂身の多い魚はむつこくて(しつこくて)好んで食べる方ではないんです

一方、夫は脂ののっているものが好きで、

私が脂身の少ないサーモンを買ってくると、お皿の上で調味されます

【別日の写真】↓

潮の流れが速いため皮に傷が入るのか、購入した時点で皮は剥がされていました

お刺身にするならもってこい!ひと手間省けます

妊婦にとって非加熱のスモークサーモンが危ぶまれることもありますが、生でいただくと栄養の損失が少なくていいですよね

特にこのオーロラサーモンに含まれる必須脂肪酸≒オレイン酸について取り上げてみましょう! 魚の脂が体に良いといわれる由縁

魚の脂が体に良いといわれる由縁

人には体内で合成することができないため、必須脂肪酸と呼ばれ、摂取目標量が設定されています

オレイン酸は体の健康にとって必要なもの、美しくあるためにも必要です

最近、欧米諸国でも話題になっています

※日本人の食事摂取基準

18歳以上の男性:一日2.1g以上

18歳以上の女性:一日1.8g以上(妊婦1.9g 授乳時1.7g)

オーロラサーモンは可食部100gあたりおよそ2.2gのオメガ3脂肪酸を含む

辛みの少ない新玉ねぎとともに、血液サラサラに!

なお、ノルウェーではクリスマスには必ずサーモンを食べると聞いたことがありますが、生で食べる習慣はないそうです

皆さんは、お刺身お好きでしょうか?

南イタリアの料理「インペパータ ディ コッツェ」

通常、ムール貝の黒コショウ蒸し、カットレモンを添えて白ワインとともに食べます

今日は、アサリのバターソテーのように、バター炒めにしました

貝を開かせて黒コショウと白ワインを注ぎ、

セリを入れて火を切り、蓋をして蒸します

こうして香りの強いワサワサした葉を入れると、汁も食べれます

オイルっ気と色の濃い野菜で栄養吸収率もUP!

(塩分(+_+)も貝のエキスまでたっぷり)

本日は意外(←ジョーク&真実)に合う芹で!

使用したバターは、無塩

私の好みでは、パンプレーンなものをグリルして焦げのラインを付けたもの

これに、半分に切った生ニンニクを擦りつけます

さて、春の七草で知られているセリの栄養素は、鉄→貧血予防、カリウム→高血圧予防、食物繊維→便秘の改善!

ビタミンAは粘膜を丈夫にし、風邪などへの抵抗力を強めます

と、言っていますが、身近にいる父は風邪をひき、甥(小1)はまた熱を出して寝ています

彼は、脳が体の成長についていけていないそうで、突然ひきつけを起こして倒れます

父はマスクをして眠り、母は他の子のお世話へ

私はそんな中、同じせり科のニンジンスティックを食べながら日記を書いています

気持ちクシャミが出ています。人参は、お好みソースで(^^♪

【家電製品の展示会】↓

貽貝、ムール貝について

貽貝、ムール貝について

貽貝は、ムラサキイガイより大きく殻も厚いんですね

形状や表面の色の青さ、生息域がちがうそうで

「カラス貝」「ムラサキ貝」と呼ばれることもありますが、別種と混同されている状態

ムール貝は、ヨーロッパイガイと呼ばれます

厳密には区別されておらず、近似品種をひっくるめています