厚労省は、「こんなに次世代が細っているのに、社会保障に影響が出ないはずがない」という国民の素朴な疑問にストレートに答えるべきである。その答えは、「細った分は、今ある積立金と税負担で支えられる範囲内だから心配ない」だろうし、「その税負担が嫌だと言うなら、子供のない人への給付はできない」のであって、それを避けるには「少子化を緩和するしか道はない」と説明すべきである。

前段の制度の持続可能性については、厚労省も長々と説明はしている。しかし、それは、理解するのに多くの時間を割かなければならないので、平均以上の理解力を持つ新聞記者でさえ、スッキリと納得はできない。むしろ、言いくるめられたような、ぼんやりとした疑念が残り、それが一部の年金破綻のトンデモ論に耳を傾けることにつながっている。

問題は後段の「負担の意味」を説く部分で、世代間の負担である賦課方式では、支える世代を持たない「子供のない人」には、別途の負担がなければ、給付ができないという「原理」をハッキリ言わないことだ。なぜなら、子供のない人、特に、持ちたくても持てなかった女性たちから、猛烈な感情的反発を受けるためだが、これをオブラートに包んでいては、何が問題で、どうしたら解決できるかに行き着けない。

内閣府のレポートは、試算方法は精緻でも、先行研究の世代間負担の原理を知らないので、その意味するものを取り違えている。解決策を探る政策論としては落第と言って良い。他方、厚労省の反論ペーパーも、多言を弄するばかりで、原理的な部分が曖昧になっており、これでは、内閣府側に、「自分たちのような観点だってある」と言われて、終わりになるだろう。

内閣府のレポートのバックボーンになっている世代間格差論のおかしさは、11/28「世代間の不公平を煽るなかれ」に記したとおりである。格差は、世代間での負担と給付の違いにあるのではなく、世代間で少子化に違いがあるからでしかない。格差の本当の理由が分かっていないのだ。厚労省は、そうした内閣府の未熟さを衝かなければならない。

団塊ジュニア世代は、30歳代を終えようとしていて、もはや、彼らが十分な次世代を確保することは不可能になっている。それでも、次々世代を増やせるなら、まだ「損」を少なくすることは可能だ。それには、タブーを恐れず、広く本質を知らしめて、一刻も早く、危機感を持って、少子化に取り組むことである。少子化対策そっちのけで、負担と給付の是非ばかり論ずる現状こそ、破綻への道である。

(今日の日経)

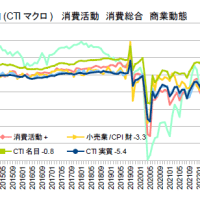

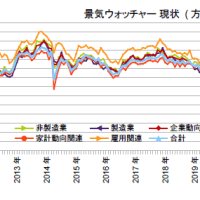

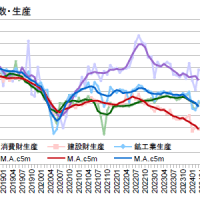

年金の世代間格差に疑問・厚労省、内閣府に異議、現状肯定には疑問も。企業業績は今期回復へ。消費改善プラス間近・日経DI。高機能品生産を日本に移管・富士ゼロ。需要変動対応へトヨタ先端技術。経済教室・管理型の金融政策・河合正弘。

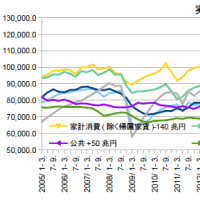

※今期が最高益となると税の自然増収は大幅なものになるだろう。※緊縮財政がなければ、消費は伸びる。震災ショックで各種統計の前年比が読みがたい状況で、DIの動きは貴重。

前段の制度の持続可能性については、厚労省も長々と説明はしている。しかし、それは、理解するのに多くの時間を割かなければならないので、平均以上の理解力を持つ新聞記者でさえ、スッキリと納得はできない。むしろ、言いくるめられたような、ぼんやりとした疑念が残り、それが一部の年金破綻のトンデモ論に耳を傾けることにつながっている。

問題は後段の「負担の意味」を説く部分で、世代間の負担である賦課方式では、支える世代を持たない「子供のない人」には、別途の負担がなければ、給付ができないという「原理」をハッキリ言わないことだ。なぜなら、子供のない人、特に、持ちたくても持てなかった女性たちから、猛烈な感情的反発を受けるためだが、これをオブラートに包んでいては、何が問題で、どうしたら解決できるかに行き着けない。

内閣府のレポートは、試算方法は精緻でも、先行研究の世代間負担の原理を知らないので、その意味するものを取り違えている。解決策を探る政策論としては落第と言って良い。他方、厚労省の反論ペーパーも、多言を弄するばかりで、原理的な部分が曖昧になっており、これでは、内閣府側に、「自分たちのような観点だってある」と言われて、終わりになるだろう。

内閣府のレポートのバックボーンになっている世代間格差論のおかしさは、11/28「世代間の不公平を煽るなかれ」に記したとおりである。格差は、世代間での負担と給付の違いにあるのではなく、世代間で少子化に違いがあるからでしかない。格差の本当の理由が分かっていないのだ。厚労省は、そうした内閣府の未熟さを衝かなければならない。

団塊ジュニア世代は、30歳代を終えようとしていて、もはや、彼らが十分な次世代を確保することは不可能になっている。それでも、次々世代を増やせるなら、まだ「損」を少なくすることは可能だ。それには、タブーを恐れず、広く本質を知らしめて、一刻も早く、危機感を持って、少子化に取り組むことである。少子化対策そっちのけで、負担と給付の是非ばかり論ずる現状こそ、破綻への道である。

(今日の日経)

年金の世代間格差に疑問・厚労省、内閣府に異議、現状肯定には疑問も。企業業績は今期回復へ。消費改善プラス間近・日経DI。高機能品生産を日本に移管・富士ゼロ。需要変動対応へトヨタ先端技術。経済教室・管理型の金融政策・河合正弘。

※今期が最高益となると税の自然増収は大幅なものになるだろう。※緊縮財政がなければ、消費は伸びる。震災ショックで各種統計の前年比が読みがたい状況で、DIの動きは貴重。