みずほR&T・門間一夫さんの「経済成長のためには生産性を高めることが必要だという議論は、完璧に正しいが、無内容」*は至言だね。このトートロジーは、「どうすれば経済成長を高められるのか本当はよくわからないという不都合な真実を、生産性という言葉のクッションでとりあえず和らげるもの」というわけだ。そうした顛末に陥るのは、経済成長は設備投資の外でも生まれている不思議なメカニズムが知られていないためだと思う。

………

自動車会社が優れた製品を生産して輸出を伸ばしたとする。これでGDPは増え、経済は成長する。その背景には、研究開発や設備投資があるだろう。普通にイメージする成長と生産性の関係は、こうしたものだ。それは正しいし、成長のために、研究開発や設備投資を増やせとする主張も的を射ている。しかし、成長は、それだけではないし、それ以外の部分の方が存外に大事なのである。

輸出が伸びて売上げが増したので、自動車会社は従業員の給料を増やす。従業員は、工場前の行きつけの中華料理屋で、ラーメンにチャーシューを追加するようになる。すると、中華料理屋の売上げは、高付加価値化して伸び、サービス業は成長する。チャーシューの増産にはさして手間もかからないので、労働生産性も上昇する。つまり、研究開発も設備投資も関係なしに、成長と生産性が得られる。

そして、潤った中華料理屋がラクをしようと、デジタル券売機を導入すると、設備投資も後からついてくる。さらに、外食の増加で忙しくなったので、子育てをしていた娘さんが店のバイトに入り、保育所に預けると、そこでも経済は成長する。むろん、保育所に技術革新があったわけではなく、分業化の利益が多少あるくらいで、炊事や子育てといった家内労働が貨幣経済化したために、GDPが拡大しただけだ。

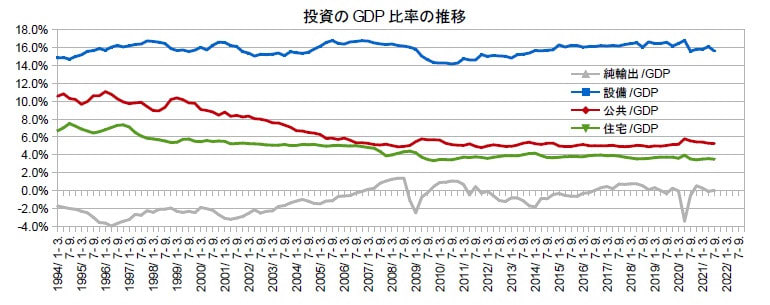

日本は、競争力強化と称して、法人税も下げたし、技術革新の補助金も出した。お陰で、アベノミクスの間、円安もあって輸出は伸び、あまり知られていないが、GDPの設備投資比率も高まっている。ある意味、成長戦略は大成功を収めている。他方で、財政再建を性急に進め、消費増税などで徹底して「給料」を削ってきた。誰もが可能な消費で成長する道を奪われたのだから、サービス業の生産性は上がらず、保育士の給料が安いのも、仕方あるまい。

(図)

………

「生産性向上は研究開発と設備投資にしかない」という誤れる片面の理解でもって、もう一つの経路である消費を潰す「反」成長政策をやり抜いてきた。安いニッポン、衰退途上国、韓国以下となるのも当然だ。日本経済は、政策どおりの素直な結果を出しており、そこに不思議さはない。成長と生産性が消費から生ずる実態を知らずに、財政に「賢い支出」を求める思想こそが賢さを欠いているというのは、とても皮肉である。

*門間一夫・「生産性」を語ることの非生産性(みずほR&T・経済深読み 2021.7.12)

(今日までの日経)

新変異型、欧州で拡大 英で確認。補正で膨らむ予算、常態化。半導体製造装置なお不足。人手確保へ待遇改善急ぐ。経済対策で国債発行22兆円増 税収見積もり上方修正6.4兆円。

………

自動車会社が優れた製品を生産して輸出を伸ばしたとする。これでGDPは増え、経済は成長する。その背景には、研究開発や設備投資があるだろう。普通にイメージする成長と生産性の関係は、こうしたものだ。それは正しいし、成長のために、研究開発や設備投資を増やせとする主張も的を射ている。しかし、成長は、それだけではないし、それ以外の部分の方が存外に大事なのである。

輸出が伸びて売上げが増したので、自動車会社は従業員の給料を増やす。従業員は、工場前の行きつけの中華料理屋で、ラーメンにチャーシューを追加するようになる。すると、中華料理屋の売上げは、高付加価値化して伸び、サービス業は成長する。チャーシューの増産にはさして手間もかからないので、労働生産性も上昇する。つまり、研究開発も設備投資も関係なしに、成長と生産性が得られる。

そして、潤った中華料理屋がラクをしようと、デジタル券売機を導入すると、設備投資も後からついてくる。さらに、外食の増加で忙しくなったので、子育てをしていた娘さんが店のバイトに入り、保育所に預けると、そこでも経済は成長する。むろん、保育所に技術革新があったわけではなく、分業化の利益が多少あるくらいで、炊事や子育てといった家内労働が貨幣経済化したために、GDPが拡大しただけだ。

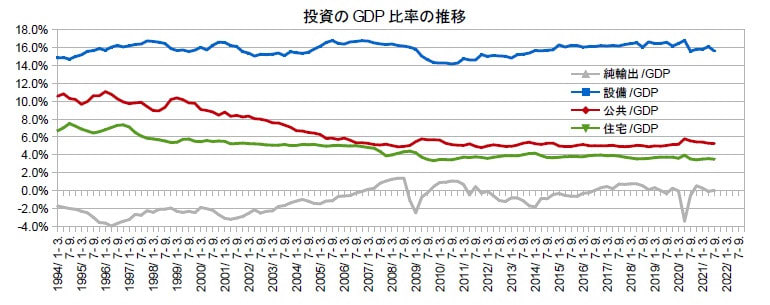

日本は、競争力強化と称して、法人税も下げたし、技術革新の補助金も出した。お陰で、アベノミクスの間、円安もあって輸出は伸び、あまり知られていないが、GDPの設備投資比率も高まっている。ある意味、成長戦略は大成功を収めている。他方で、財政再建を性急に進め、消費増税などで徹底して「給料」を削ってきた。誰もが可能な消費で成長する道を奪われたのだから、サービス業の生産性は上がらず、保育士の給料が安いのも、仕方あるまい。

(図)

………

「生産性向上は研究開発と設備投資にしかない」という誤れる片面の理解でもって、もう一つの経路である消費を潰す「反」成長政策をやり抜いてきた。安いニッポン、衰退途上国、韓国以下となるのも当然だ。日本経済は、政策どおりの素直な結果を出しており、そこに不思議さはない。成長と生産性が消費から生ずる実態を知らずに、財政に「賢い支出」を求める思想こそが賢さを欠いているというのは、とても皮肉である。

*門間一夫・「生産性」を語ることの非生産性(みずほR&T・経済深読み 2021.7.12)

(今日までの日経)

新変異型、欧州で拡大 英で確認。補正で膨らむ予算、常態化。半導体製造装置なお不足。人手確保へ待遇改善急ぐ。経済対策で国債発行22兆円増 税収見積もり上方修正6.4兆円。