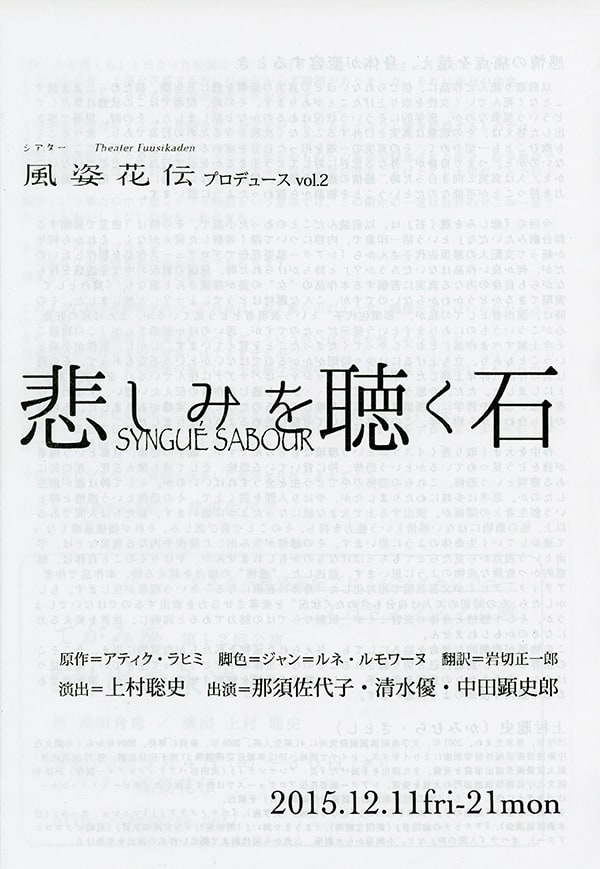

【劇評】『悲しみを聴く石』 ──「今」に放たれた魂の叫び

2015.12.13

幕が開く。いや開かない。暗闇の中に祈りの声がかすかにする。やがてその声が増幅していくと、舞台に明かりがともる。しかし、舞台は薄い紗によって覆うように囲われ、その紗の幕に光は乱反射し、濾過され、女の顔が、絵のように非現実的に見える。女は語る。横たわったままの男はいつまでたっても動かない。女はその動かない男、「悲しみを聴く石」に向かって語り続ける。乱反射する光に閉ざされた空間に、言葉がまるで出口を求めているかのように充満していく。それはまた魂の充満である。やがて、紗の幕がおりて、舞台はくっきりとした輪郭をあらわす。なんという見事な転換! それでも、男は動かない。語らない。兵士が入ってくる。盗む。レイプする。閉ざされた部屋の窓から、戦火の光が飛び込んでくる。ガラスが割れる。隣のお婆さんが、首を切られて殺される。女は呪う。男を呪う。神を呪う。そして自分を責める。神に許しを乞う。そして女は……。結末は書かないでおこう。まだ上演中だから。

80分ほどの上演だが、ほとんどが那須佐代子の一人語りで進行する。那須の熱演には頭がさがる思いだが、兵士の清水優の存在感、そして80分のほとんど「ただ寝ている」だけの「演技」に集中した中田顕史郎にも心からの拍手を送りたい。そして、忘れてはならないのが、見事な舞台装置、見事な照明だ。これほど悲惨な芝居なのに、まるでフェルメールの絵を見るようなうっとりするほどの美しい舞台だ。これだけでもこの芝居を見る価値は十分にある。

演劇とは何か、などと大上段に振りかぶって論じる力はぼくにはない。けれども、演劇が、舞台における身体の表現であるというもっとも基本的なことを、この『悲しみを聴く石』ほど、ぼくに分からせてくれた舞台はない。もちろん、そのことを知らなかったわけでも、感じたことがなかったわけでもない。舞台の上の「身体」を、いつも肌で感じられるからこそ、ぼくは、今まで演劇の場に立ち会ってきたのだ。けれども、今回の舞台は、その今まで感じてきたことを、もっとも直接的な形で、もっとも痛切に、それこそぼくの「身体」と「魂」を揺さぶるような形で「わからせてくれた」ような気がするのだ。

観念的なことばかり言っていてもはじまらない。一つの場面のことを書こう。

男は、戦闘の中で、仲間の銃弾を首に受けたが死なずに、しかし、何の反応もないままで部屋に横たわっている。その妻たる女は、男の傍らで祈り、そして男に語りかけるのだが、次第にその男を責める言葉が増えてくる。男は女との交わりの後、自分の体に血がついているのに気づいて、お前はおれを汚した、なぜ生理中だということを言わなかったか、といって女を殴り女を責めたのだと語る。そして女はうずくまる。女は自分の経血を手につけ、それを男の顔になすりつけて叫ぶのだ。「この血のどこか汚れているのか! この血の中からあなたは生まれてきたのではなかったか!」

衝撃的だった。こうした言葉は、それほど珍しいものではない。女性を差別し、侮辱する男にむかって、「いったいお前は誰から生まれてきたと思っているか!」という言葉は、いつも決定的な重みを持っている。けれども、何度も何度もくり返されるにつれて慣用句化し、すり切れてしまったこの言葉は、この舞台で、那須佐代子という女優の「身体」に受肉し、魂の叫びとなって空間を満たしたのだ。これは稀有の事態だ。演劇の極致だ。

原作のアティク・ラヒミはアフガニスタンの作家。背景にあるのは、イスラムにおける女性が抱える問題だが、それは決してイスラムに特有のことではない。どの宗教においても、どの国においても、女性は男性の身勝手な観念によって、差別され、侮辱されてきた。「女性の輝く社会」などというお題目を、にやけた薄ら笑いとともに発音する政治家どもの顔に、この「経血」を塗りたくってやればいい、とさえ思えるほど、この「叫び」は、「今」に向かってするどく放たれている。

那須は上演パンフレットの中で言う。

この芝居は男と女、この異質な生き物を見つめる芝居でもあります。埋まらない溝、だからこその希求。このような側面を持つこの作品は、越え難い山のようで躊躇せずにはいられなかったのですが、それでも、この物語は上演されるべきだと、という思いばかりが強くありました。何故なのか、はっきりと言葉にはできませんが、この悲惨な状況、その展開の果てに、不思議な光明のようなものが見える気がしたからかもしれません。

「展開の果てに、不思議な光明のようなものが見える気がした」のは何故か。それは、抑圧された「言葉」が、那須自身の「身体」から直に放たれたからではないだろうか。那須が女優としての「身体」に「言葉」を溶け込ませ、それを再び「今」の「空間=時間」の中に解き放つことができたからではなかったのか。少なくとも、ぼくには強くそう思えた。

演出の上村聡は、同じパンフレットの中でこう語っている。

私たちは人間である以上、他の動物にはない感情という能力を持ち、そのことで喜び悲しみ、それが価値基準となって進歩していく生命体のように思います。その感情が生み出した秘密や内なる真実などは、宇宙という視点から見たらとてもちっぽけなものかもしれませんが、やはりそのこと自体は、魅惑的かつ危険な産物のように思います。前述した、“感情”の痛点を越える時、本作品で作者アティク・ラヒミが文芸表現で相対化した“身体に正直になる”という現象が生じます。もしかしたら、その時初めて人は自分も含めた“状況”を変革させる力を放出するのではないでしょうか。そして感情と身体の変容こそが、演劇ならではの魅力であると同時に、世界を変える力になるのかもしれません。

世界は今、ほんとうに絶望的なまでに悲惨な状況にある。その中で、「世界を変える力」になるのは、こうした真摯な取り組み以外にはない。絶望の淵であっても、ぼくらが懸命に生きる限り、その果てに「不思議な光明」は見える。そう信じさせてくれたこの舞台と、舞台関係者の皆さんに心からの感謝をささげたい。

朝日新聞2015.12.10(夕刊)