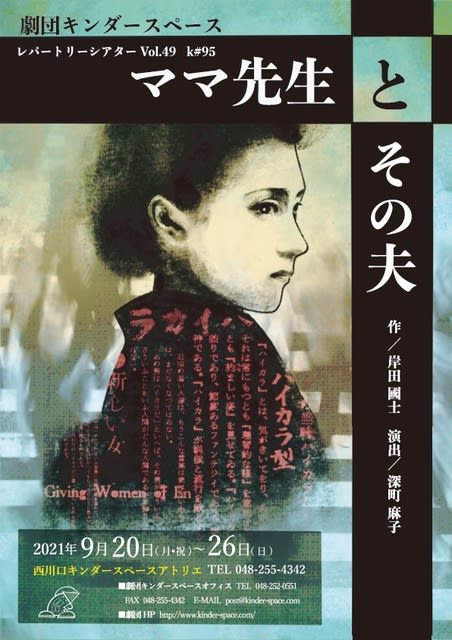

木洩れ日抄 80 劇団キンダースペース公演「ママ先生とその夫」を観て

2021.10.14

久しぶりに芝居を観た。といっても、生ではなくて、「配信」だ。

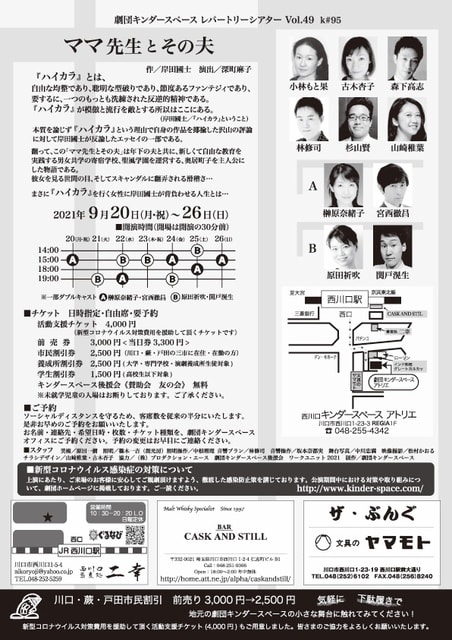

劇団キンダースペース公演「ママ先生とその夫」。岸田國士作。演出は劇団のベテラン女優深町麻子だ。今回観たのは、Aキャスト。

最近は、主宰の原田一樹さんは、演出家の養成にも力を入れているとのことで、深町さんも、その薫陶をうけている一人だ。

コロナ以来、キンダーの芝居もなかなか見に行くことができなかった。そういう中で、「配信」された芝居は以前にもあったように思うが、ログインがうまく行かなくて諦めてしまったことがあったような気がする。(いや、配信はなかったのだっけ? 最近は記憶がすぐに曖昧になる。いや、最近どころか昔からのことだけど。)

今回は、ログインもなんとかクリアした。できれば、大きなテレビ画面でみたいといろいろと調べてみたけれど、どうもダメみたいなので、書斎のパソコンで観た。パソコンといっても、24インチ画面なので、まあ、そこそこの大きさだ。

見始めてびっくりした。

「配信」の画像には正直なところ期待していなかった。画像は暗くて粗いだろうし、カメラはズームなどを繰り返して落ち着かないだろうし、とても直に見るようにはいかないだろうと思っていたのだ。

実際、もちろん、「直に見る」ようにはいかなかった。しかし、画像は鮮明だったし、カメラはほとんど固定され、常に舞台の全体を映し出していた。時に、役者がかぶることはあっても、カメラは動かなかった。おそらく一台のカメラで写し、編集もしなかったのだろう。それが「まるで直にみている」かのような臨場感をもたらした。

舞台は、キンダースペースのアトリエなので、その小ささがかえって幸いした。大きな劇場の舞台だったら、やっぱりカメラは、寄ったり、ひいたりしないと役者の表情や、舞台上の様子を伝えることはできない。これは、小劇場の大きなアドバンテージだ。キンダーの得意な「モノドラマ」などは、更にぴったりの方式だ。過去の上演作品の映像があれば、配信してほしいものだ。

前置きが長くなったが、芝居はとにかく、面白かった。岸田國士ってこんなに面白い戯曲を書いたの? って思った。去年の6月に上演された「岸田國士の夢と憂鬱」も面白かったが、3本短編の連続上演だったので、まとまった印象に欠けてしまったが、今回は、実によくできた戯曲で、なんか独特のユーモアがあって、パソコンの前で、なんども声を出して笑ってしまった。

その笑いは、深町さんの演出によるものも多かった。特に、次のシーン。

富樫 そこで、ひとつ、先生にお願ひがあるんですが、なんとかして、あの人の魂を入れ替へさせていたゞけませんか。もつと真面目な態度で、この試練を受けるやうに導いて下さいませんか。

朔郎 (苦笑しながら)そいつはどうも、僕の力ぢや……。

富樫 宗教の方でも駄目ですか。

朔郎 僕には、さういふ信仰はありません。

富樫 でも、先生はクリスチャンでせう。

朔郎 さう見えますか。

富樫 でも、さうぢやないんですか。

朔郎 さうぢやありませんな。

富樫 さうでしたか。僕はまた……さうだとばかり思つてました。失礼しました。

朔郎 いや。

これ、ふつうに黙読したら、実に平凡なやりとりだ。なんで、富樫が、朔郎をクリスチャンだと思ったのか、分からないのだが、そう見えたことは確からしい。それにしても、これを深町はどう演出したかというと、「でも、先生はクリスチャンでせう。」「でも、さうぢやないんですか。」という富樫のセリフを大声で叫ばせたのだ。これには参った。大笑いした。実際の会場でもきっと笑い声が起きただろう。

なんか、とても、可笑しい。なんで可笑しいのか分からない。あえていえば、ここでは、朔郎がクリスチャンであるかどうかということは大きな問題ではないのだ。叫んで質問しなければならないほどの重大性はない。それなのに、富樫という若者は声も枯れよとばかりに叫ぶ。発せられた言葉の意味を超えて、ここでは声の大きさ、切実さが、富樫の内面のどうしようもない混乱ぶりを表現しているからだ、と言えるかもしれない。でも、どうしてそれが「笑える」のかをうまく説明できない。

言葉の「意味」が空中で分解してしまうからかもしれない。あるいは演じた宮西のうまさかもしれない。

深町さんにどういう演出意図があったかは分からないが、なにか、天才的な直感、みたいなものを感じる。

戯曲の随所にも、思わず笑っちゃうセリフがちりばめられていて、それを深町さんは敏感に感じ取って、生かしていた。

朔郎が、若い女教師の「告白」を聞く朔郎の妻の意外な反応。その女教師に出したラブレターを、読みながら、いちいちその「言葉尻」を捉えて確認していく妻の発する言葉の可笑しさ。

道代 順序が変ですけれど、この手紙を先に見ていたゞきたいんですの。(封筒から中身を出して渡す)

町子 (黙読する)

道代 お驚きになつちやいけませんよ。

町子 (愕然として)なんです。これは……朔郎の手紙ぢやありませんか。朔郎が書いたんですか。朔郎があなたに寄越したんですか。

道代 御覧になる通りですわ。

町子 (両手を膝について、ぢつと道代の顔をのぞき込む)

道代 (次第に顔を伏せ、つひに畳の上に泣き伏す)

町子 この手紙の内容を、先づ二つに別けて、一つ一つ解決をつけて行きませう。

道代 (突つ伏したまゝ)どうぞ。

町子 第一に、これです。──「先日は、あんなことをして失礼しました。しかし、あなたは、最初、僕の与へるものを拒まうとなさらなかつた。その点、僕は、自分の心があなたに通じたものとして感謝してゐます。ところが運悪く、あの婆ばゞあがはひつて来ました。あなたが、その時、突然僕に加へられた皮肉な刑罰は、聊か僕を面喰めんくらはせました。何れにせよ、あなたの超人間的機転は、あなたを、不幸な汚名から救つたのです」これは、どういふ意味でせう。

道代 (涙声で)その先をお読みになつて……。

町子 その先はその先で、あとから……。まづ、この一項の説明を聴きませう。

道代 説明の必要はございません。その通りなんです。

町子 その通りとは……?

道代 あの方が、あたくしに……。

町子 何を与へたんです。

道代 唇ですわ。

町子 あなたが、それを……。

道代 拒むことができなかつたんです。

町子 なぜね。

道代 お察し下さいませ。

町子 よろしい、それはお察しすることにしませう。それから、この「皮肉な刑罰」といふのは……。

道代 それは申上げられません。

町子 どうして?

道代 あんまり恥かしくつて……。

町子 恥かしいこと……。何んでせう。

道代 女らしくないことですわ。

町子 どこか蹴りでもしたんですか。

道代 いゝえ、かうして、おぶちしましたの。

町子 何処をね。

道代 お顔を……。

町子 朔郎先生の……? やれやれ、可哀さうに……。それで、朔郎は面喰つたと……。よろしい。ところで、それがあなたを、不幸な汚名から救つたといふのは……?

道代 ママ先生のお耳にはひつても、あたくしの方は……。

町子 被害者ですむといふわけですね。それが今日まで、あたしが知らずにゐて、結局、朔郎が殴られ損をした。それで、第一項はよくわかりました。第二項にうつりませう。──「僕は今、自由な旅を続けてゐます。ママ先生は、恐らく、僕が例のマダムの御機嫌を取つて、日を暮してると思ひ違ひをしてゐませう。その点は、あなたから弁明をしておいて下さい。成る程、僕は、一時義侠心を起して、彼女を自暴自棄の生活から救ひ出さうとも考へた。しかし、それは、余計なおせつかいだといふことに気がついたんです。それよりも、路傍に忘れられた野菊のやうなあなたに(道代の顔をちらと見て)満腔の愛と、力ある慰めを与へ得てこそ、僕は生甲斐があるのだと覚りました。これからすぐに、僕のところへいらつしやい。ママ先生には、少し気の毒ですが、あの人は、自分の仕事をもつてをり、自分で自分の力を信じてゐる人です。心配しないで、僕のところへおいでなさい。それから、将来のことをゆつくり御相談しませう。」

道代 どうしたらよろしうございませう。

町子 泣かなくつてもよろしい。えゝと、「その点は、あなたから弁明しておいて下さい」……これはもうわかりました。「成る程、僕は、云々」も、よしと……。この「路傍に忘れられた野菊」はどうです。あなたのプライドは、この形容詞を受け容れますか。

道代 野菊だなんて、勿体ないくらゐですわ。

町子 「路傍に忘れられた」はどうです。

道代 それに違ひございませんもの。この年になるまで、男性の方から、さういふ優しいことをおつしやつていたゞいたことは、一度だつてございませんわ。

町子 「満腔の愛と力ある慰め」……。

道代 どちらも、あたくしに必要なものですわ。

町子 それで、あんたは、これからすぐに、あの人のところへ行く気がありますか。

道代 ママ先生さへ許して下されば、あたくし、参りたいと思ひますわ。

町子 あたしは、「少し気の毒ですが」、「自分の仕事をもつてゐる」さうですし、「自分で自分の力を信じてゐる」さうですから、それはかまひますまい。(唇をふるはせながら)さ、行つてらつしやい。(手紙を投げ出す)

道代 (それを拾ひながら)ほんとによろしうございますか。

町子 いゝですとも……。

道代 すみません……。(手紙を懐へしまふ)

町子 あやまらなくつたつてよござんす。

道代 お清書の点を、まだ半分ほどつけ残してございます。

町子 かまひません。

道代 では、これで失礼いたします。ママ先生も、おからだをお大事に……。

町子 あなたもどうぞ……。

著作権が切れているので、調子に乗って「青空文庫」から長々と引用してしまったが、実に面白い。この一連のセリフを、いちいち演出しながら、役者がそれを舞台の上に発してゆく。演出家とは、そして役者とは、なんと面白い仕事だろう!

以前から書いて来たことだが、近年の、キンダーの役者達の充実ぶりはめざましい。ベテランと新人のバランスもいいし、うまくかみ合っている。

脚本に書き付けられた「言葉」を、役者が自身の内部に取り込み、それを肉体とともに、「役の言葉」として空間に放出することで、そこに「劇的な空間と時間」が創出される、というのが、演劇というものだと思うのだが、この芝居に関わるキャスト・スタッフが、そのひとつひとつの過程に、丁寧に、徹底的に取り組んでいることがありありと分かる舞台だった。

その舞台を生で観ることが理想的であることは間違いないことだが、こうした「配信」で観ると、その過程がさらに細かく伝わってくる。そのうえ何度でも繰り返しみることができる。この繰り返し観ることができる、ということは、下手をするとそれに甘えて「一回限りの時間」への集中力を欠くという弱点ともなるわけだが、それでも、生ではできない見方も可能になるというメリットもあるのだ。

「配信」は、2021年10月11日〜2022年2月1日まで。視聴券は3000円(Aキャスト、Bキャストは別払いとなる。)。視聴券に「満席」があるのかどうかは、今、ちょっと分からないが、少なくとも今のところは「余裕あり」だ。

「青空文庫」で、脚本を読んでから観るもよし、観てから読むもよし、読みながら観るのもまたよし。ぜひ、多くの方にこのまれなる舞台を観てほしいものだ。心からおすすめしたい。

★こちらから、「配信予約」へと進めます。

★劇団キンダースペースのホームページはこちら。