2020年 2月20日開催 『 整備・セッティング セミナー 』で解説した内容の一部を紹介します。

『 オートバイはなぜ曲がるのか? 』

オートバイはなぜ曲がるのか? どんな力が働いて旋回できるのか?

とても基本的な疑問ですが、多くのライダーはこの問い掛けに対して回答する事はできないでしょう。

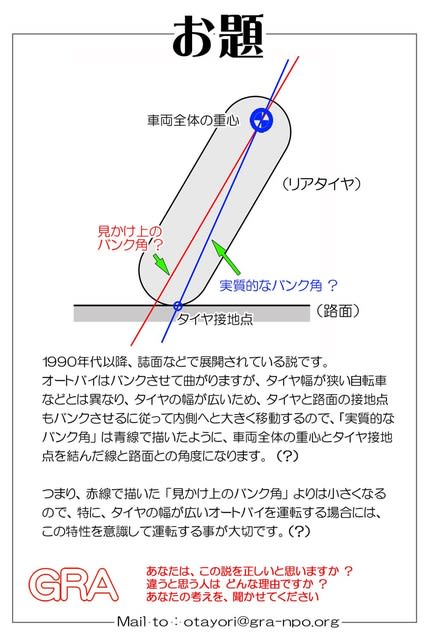

よく理解している人でも、「斜めに傾いたコインが旋回するのと同じ」という内容での理解であったり、「キャンバースラストが働いて ・・」という四輪用の解説書で書かれている文章の一部を抜き出して専門用語を使って説明している人もいます。

しかし、コインもキャンバースラストも細い自転車のタイヤの場合だけに成立するもので、それ以上に太いタイヤの場合には別の力が作用する事は知られていて、既に四輪用の解説でもキャンバースラストは重要視されていません。z

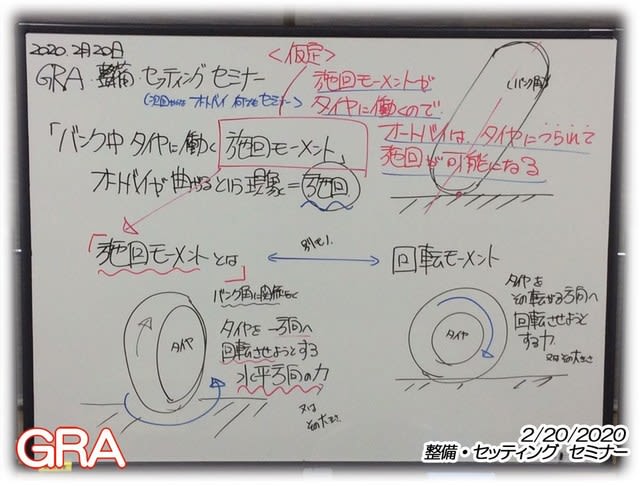

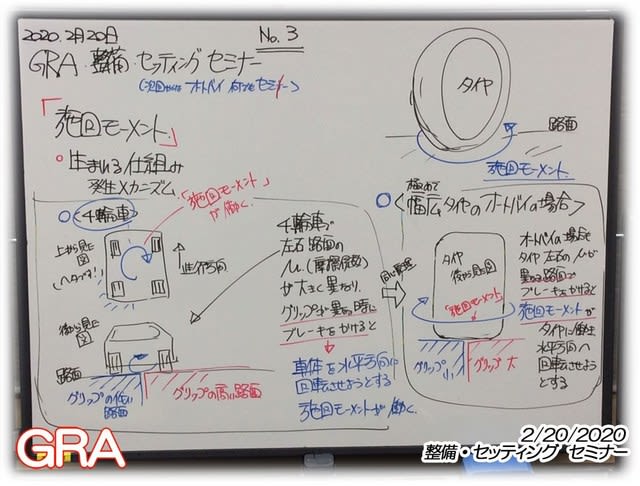

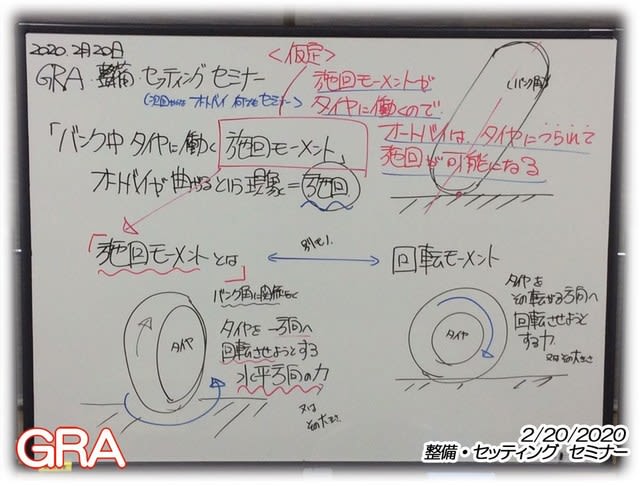

では、オートバイを旋回させる力は何かと言えば、タイヤに働く “旋回モーメント” です。タイヤに働く “旋回モーメント” の力によって、タイヤが進む向きを変える力を受け、その力によって車体(オートバイ)は旋回できるのです。

『 旋回モーメントって? 』

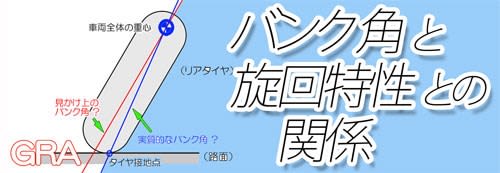

詳しい解説は、GRA公式Webサイトの【 バンク角と旋回特性との関係 】P.2 ~ P.3 (3月初めに掲載予定)で、分かりやすい解説図を入れて行ないますが、“旋回モーメント” の解析から次の特徴が導かれます。

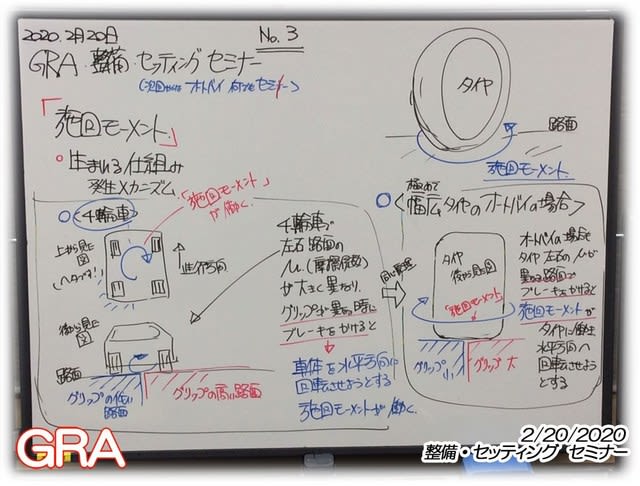

〇 タイヤは太い方が旋回モーメントは働きやすい事。逆に、自転車タイヤの様に細いと働きにくい

〇 バンク角は大きい方が 旋回モーメントも大きくなる

〇 ブレーキで生まれる旋回モーメントは、ブレーキの力の大きさでで変化する

つまり、自転車の様に細いタイヤでは生まれ難く、太いタイヤほどブレーキをかけた時にタイヤの向きを変えようとする “旋回モーメント” は大きくなり、バンク角が大きく、かけるブレーキの力が大きい程に “旋回モーメント” は大きく働くという事です。

この事は、自転車とオートバイを乗り較べた事のある人なら誰でも感じている事でしょう。

ここで、ブレーキによる旋回モーメントと特定な条件での現象の様に感じる人もいるでしょうが、実際には タイヤは常に路面抵抗というブレーキと同じ力を路面から受けているので、ライダーがブレーキをかけなかったとしても常に “旋回モーメント” は発生しているのです。

また、この “旋回モーメント” が逆にライディングの妨げになるのを防ぐ為に、1990年代以降太く変化してきた前後タイヤの幅ですが、フロントタイヤ幅だけが 120㎜ 止まりになっている事の説明もつきます。

『 ライディングへのヒント 』

このタイヤに働く “旋回モーメント” を正しく理解して、安全で楽しいライディングに生かすには、1970年代以前から言われ続けている ライディングセオリーやライディング都市伝説の幾つかを忘れてしまう必要があります。

詳しい解説は、GRA公式Webサイトの【 バンク角と旋回特性との関係 】P.2 ~ P.3 (3月初めに掲載予定)で、分かりやすい解説図を入れて行ないますが、“旋回モーメント” の解析から次のライディングヒントが導かれます。

〇 コーナリング・旋回中に、前後ブレーキを使うのは車体の安定性を増すが、 後輪ブレーキの使い

過ぎは旋回性をスポイルする

〇 小回り・タイトターンで、リアブレーキを引きずる様に強くかけ続ける乗り方は決して効率的ではなく、

上手なライディングとは言えない

〇 リアタイヤの旋回性を高めるには、ブレーキ時とは逆の向きの “旋回モーメント” が適任

つまり、バンクさせたまま可能な範囲で加速する走り方が、オートバイにとって最も効率良く旋回できるライディングだと言えるのです。

これらの事もオートバイを良く知っている人は感じている事ですが、“旋回モーメント” の特性を理解する事でもっと正しく安全なライディングは可能になります。

とは云え、この特性を正しく利用するには、1970年代以前から言われ続けているライディングセオリーの多くを一度忘れる必要もあるでしょう。

詳しくは、【 バンク角と旋回特性との関係 】でご覧下さい。

GRA公式Webサイト【 バンク角と旋回特性との関係 】

http://gra-npo.org/lecture/ride/lean_and_turn/turningchara_1.html