代表・小林の走行映像の中で、ライディング講座用に参照可能な動画を紹介します。

参考になれば幸いです。

『 映像のあらまし 』

1988年、当時、カワサキ社が全国的に主催していたジムカーナ大会で、最も競技人口が多くて盛んだった東京地区の大会へ遠征した小林ですが、参加した Bクラス(400㏄以下・中型車)で好成績を収めたため、翌年・1989年、本来ならば 大型車(401㏄ 以上)で 優秀な成績を収めたライダーだけが参加を許されたクラス(エキスパートクラス)へ特別に編入される事になりました。

そのため、当時、日本のジムカーナライダーの中でトップの成績を収めていた 永井慎 氏と、同じクラスで、前年と同じ 400㏄車で順位を争う事になった最初のイベントの映像です。

『 永井氏の走り:剛の走り 』

永井氏の走りの特徴を一言で表せば「剛」になります。 それは、圧倒する様な走りの雰囲気やエンジン・排気音のイメージからも感じられるでしょうが、彼の「剛」の走りで一番注目すべきは「フロントタイヤの使い方」です。

フロントタイヤのグリップを最大限に活かす為、フロントブレーキを常に適切に使用して、時に生まれたグリップ力を活かしたまま操舵(腕の力で)を加えてフロントタイヤの向きを変えて、直ぐに加速状態へと移る走行方法が最大の特徴であり魅力です。

『 代表・小林の走り 』

一方、小林の走りは「柔」にも見えますすが、どちらかと言えば「滑らか」でしょう。

それは、単にスムーズで速度を落とさないコーナリングを指すのではなく、アクセルの使い方にこそ最大の特徴があると言えます。

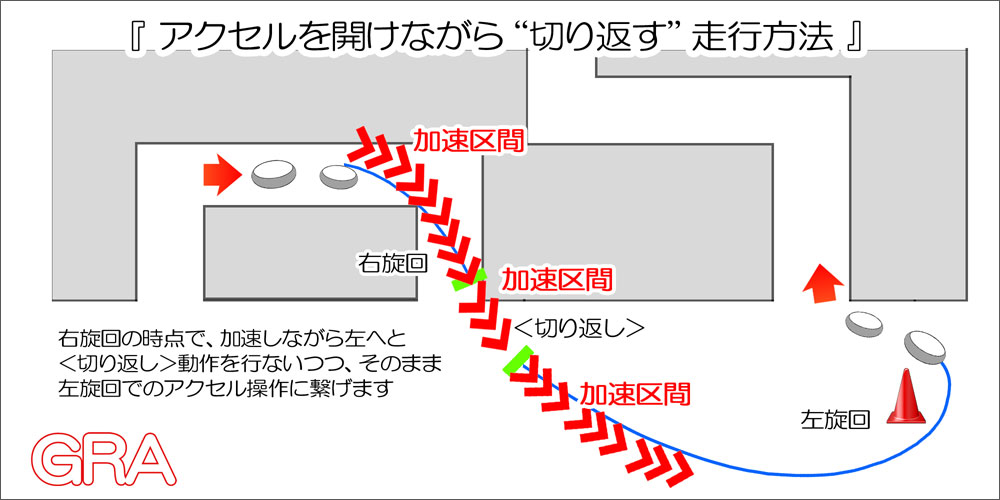

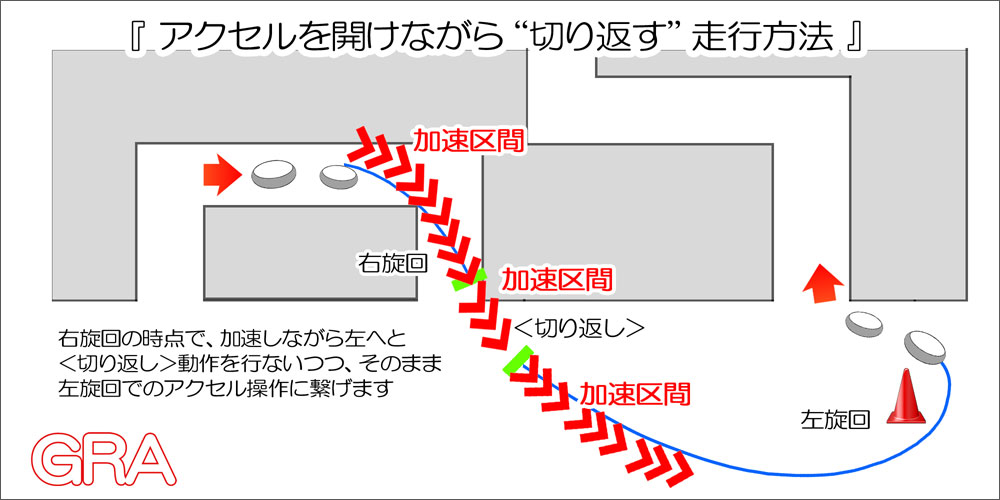

アクセルの開け閉め(ON・OFF)の回数を減らして、可能な限り早く長く開けるアクセルワークが、この映像での永井氏との走り方との比較で、際立っています。その一つが「開けながらの “切り返し”」です。

『 開けながらの “切り返し” 』

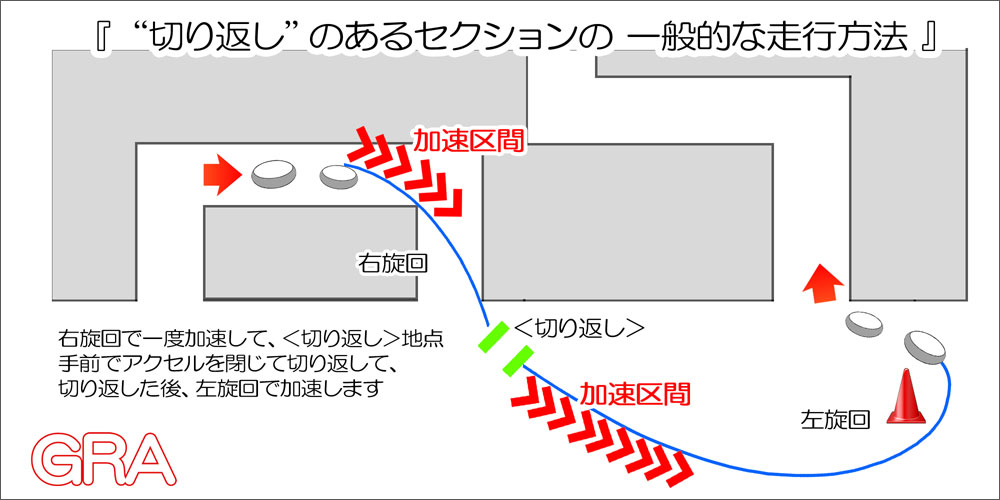

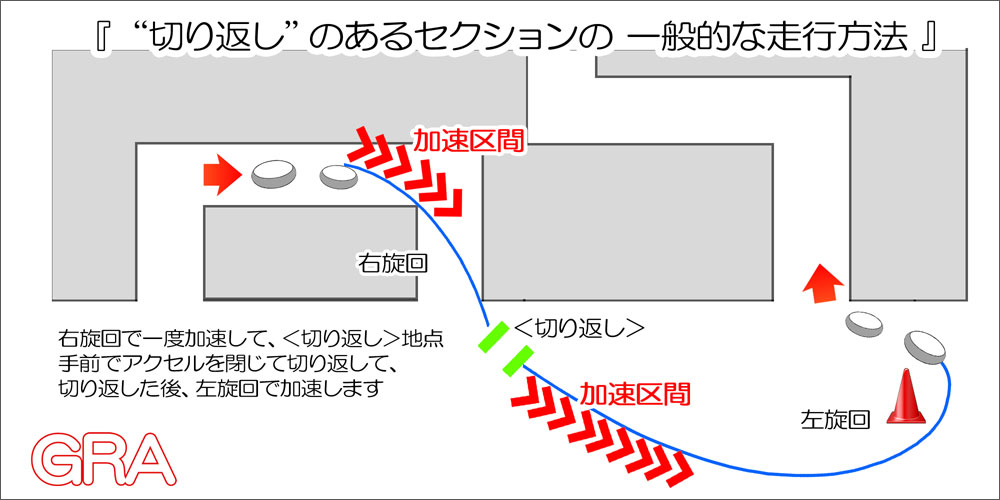

映像の中にもあるセクションですが、下図の様なコースを走行する際は、右旋回から左旋回へと移る時に “切り返し” が必要になります。

中央・左の位置から右下のパイロンへと向かうコースですが、最初は右にバンクさせたまま 加速して(赤い山形マークの加速区間)、次に左旋回に向けて切り返し(緑色マーク)て、それから 改めてアクセルを開けて加速するのが一般的です。

何故なら、ライダーのみなさんなら理解できると思いますが、アクセルを開けたまま切り返しをするのは簡単ではなく、無理にしようとすれば転倒が待っている事が充分に予感できるからです。 ただ、小林の場合はそれを行なっているのです。

それを実現させる為に、切り返しの区間を長く取り、最初のアクセル開度は少し抑え、そして 一番肝心な事ですが、切り返し時にもフロントタイヤを接地させておく為に、切り返し方向前方への荷重移動を一時的に行なっています。

この 「開けながらの “切り返し”」は、映像の走行コース上では、目立つ場所だけで 4ヶ所以上行なっていますので、興味のある方は、是非、確認してみてください。

エンジン音だけを聴いても、アクセルを開ける回数が少なく、エンジン音がより高く長く続いている事でも聞き分ける事も出来ます。

http://gra-npo.org