町内の団体旅行で「一生に一度は」の長野善光寺へ…高齢化で参加者も激減し大型バスに14人のゆったり旅でした。

さて、善光寺縁起によると、本尊の一光三尊阿弥陀如来は、インド、百済を経て欽明天皇13年(552)に仏教伝来とともに日本へ伝えられた日本最古の仏像といわれています。当時廃仏派の物部氏によって打ち捨てられたものを信濃国司の従者本田善光が信濃国飯田に祀り、その後この地に遷座され、皇極天皇3年(644)に勅願により伽藍が造営され、本田善光の名を取って「善光寺」と名付けられたと伝わります。

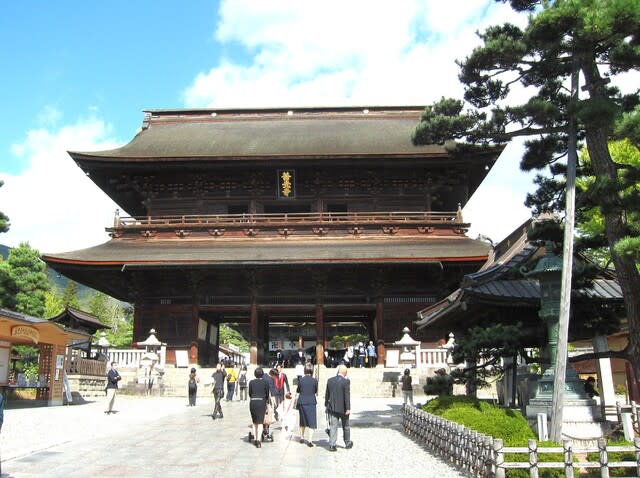

国宝の本堂は江戸時代中期の宝永4年(1707)の再建で、高さ約29m間口約24m奥行約54mという東日本最大級の大きさは、国宝建造物のなかでは、東大寺大仏殿、三十三間堂、知恩院に次いで4番目だそうです。

本堂の幕にある葵の紋は、善光寺を開いたと伝わる本田家の家紋「立葵」で、善光寺の寺紋となっています。徳川家の家臣、本多家も同じ紋ですので何らかのつながりがあるのでしょうか。

同じく江戸時代中期の寛延3年(1750)に建立された栩(とち)葺の山門は、国の重要文化財に指定されています。

経蔵は、宝暦9年(1759)に建立された五間四方宝形造りのお堂で、江戸時代を代表する経蔵建築として国の重要文化財に指定されています。

経蔵内部中央にある八角の輪蔵の中には仏教経典が収められており、時計回りに一周押し回すと、収められた一切経を全て読んだことになるといわれ、回している姿も見えました。

鐘楼は弘化4年(1847)の善光寺地震で大破し、嘉永6年(1853)に再建されました。柱が6本ある珍しい姿ですが、南無阿弥陀仏の六字名号に因んだといわれています。

無宗派の単立仏教寺院といわれる善光寺の住職は、天台宗の「大勧進貫主」と浄土宗の「大本願上人」の二人が務めています。

その天台宗の「大勧進」の貫主は、御貫主(おかんす)様と呼ばれ、代々比叡山延暦寺から推挙された僧侶が務めています。

同じく浄土宗の「大本願」は尼寺で、住職は御上人(おしょうにん)様と呼ばれ、創建以来皇室、五摂家関係の方々が務め、現在は鷹司家の方だそうです。

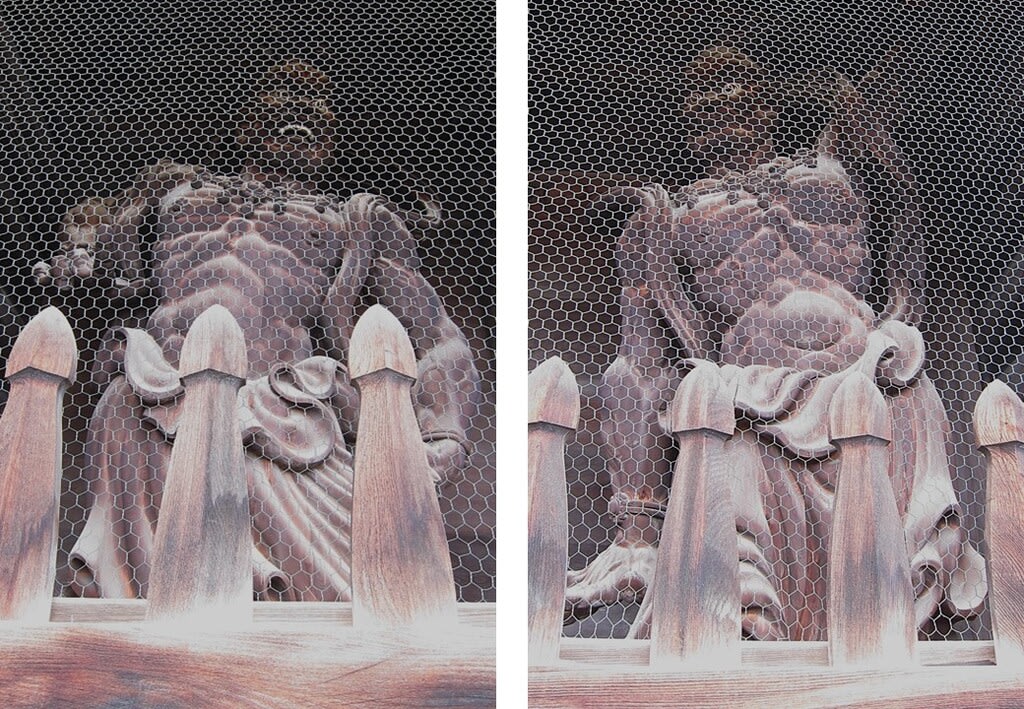

宝暦2年(1752)に建立された仁王門は善光寺大地震などにより焼失し、大正7年(1918)にケヤキ造りで再建されました。

仁王像と背後の三宝荒神、三面大黒天は、近代彫刻家として著名な高村光雲と米原雲海による作です。一般的な配置と逆で口を開いた阿形像が左の仁王像は、金網に覆われていましたが、筋肉の盛り上がりが分かるでしょうか。

最近の調査で、この像には支柱などが無く、重心のバランスを取った作品自体で自立していることが判明したそうです。

境内入り口から本堂までの長さ約400mに敷かれた石畳は7,777枚あるとされ、正徳4年(1714)に江戸で石屋を経営していた豪商の大竹屋平兵衛より寄進されたものです。

その石畳の参道沿いにある仲見世通りには、土産物店、飲食店などが連なり、賑やかな門前町の風景です。ここには善光寺如来堂(金堂)がありましたが、移転に伴い広い空き地となり、次第に露店や見世物小屋などが集まりにぎわうようになり、善光寺名物である「八幡屋唐辛子」の八幡屋磯五郎も御高札前に露店を出していたといわれています。

同じく南側の参道両側には、39の宿坊があります。宿坊も二つの宗派に分かれていて、名前に「院」がつく宿坊は天台宗の宿坊で25院、「坊」がつく宿坊は浄土宗で14坊、それぞれに仏様を安置する御堂があり、善光寺如来に奉仕する住職がいます。

7年に一度の御開帳では、絶対秘仏である本尊の代わりに、本尊を模鋳した前立本尊中央の阿弥陀如来の右手中指に結ばれた金の糸が、本堂前に立てられた回向柱に結ばれ、回向柱に触れると、前立本尊に触れることと同じ御利益があるとされています。その回向柱はその後、この歴代納所に立てられ長い年月を経て土に還っていくそうです。

いま全国では善光寺を名乗っている200近い寺院があるそうです。というのは鎌倉時代善光寺聖(ひじり)という半僧半俗の遊行僧が、遠く離れた地域にまで善光寺如来の分身仏を背負って出かけ、信仰を広げました。常陸の国でも、鎌倉の御家人八田知家やその一族は篤い善光寺信仰を持っており、知家は「新善光寺殿」という法号で呼ばれることもあり、今でも善光寺という名の寺や廃寺跡を近辺で見かけます。

写真は、文亀元年(1501)に小田城主が建てた石岡市の善光寺(廃寺)の楼門、重要文化財です。

その後、信玄、信長、秀吉などの時の権力者が本尊を祀るため領地に持ち去り、寺院も門前町も荒廃した時代もありましたが、現在は年間約700万人もの方々がこの地を訪れます。また長野善光寺とゆかりの深い寺院や神社によって「第1回善光寺サミット」が平成5年に開催され、以後全国善光寺会が全国の会員寺社との交流の場になっているそうです。

周辺は果樹園が多く、紅く色付き始めたリンゴが鈴なりです。真っ赤なこのリンゴは早生の「ピッコロ」という品種だそうです。