常陸国出雲大社は、平成4年(1992)に島根県出雲大社より分霊し笠間市福原に建立されました。ご祭神は、国造り、縁結びで知られている大国主命(おおくにぬしのみこと)です。

※その後2014年にお守りなどの商用利用を禁じる「神社本庁」の通達を守らなかったことにより出雲大社との関係が解消されて、現在は単立の宗教法人となり名前も出雲大社常陸分社から常陸国出雲大社に変わったそうです。

この福原の地は、島根県出雲大社から、大国主大神の第二子建御名方大神(たけみなかたのおおかみ)が鎮まる長野県諏訪大社を通り、常陸国(日が立ち上る国)へと直線上で結ばれているご神縁の地とホームページに出ていたので、地図で確かめてみました。

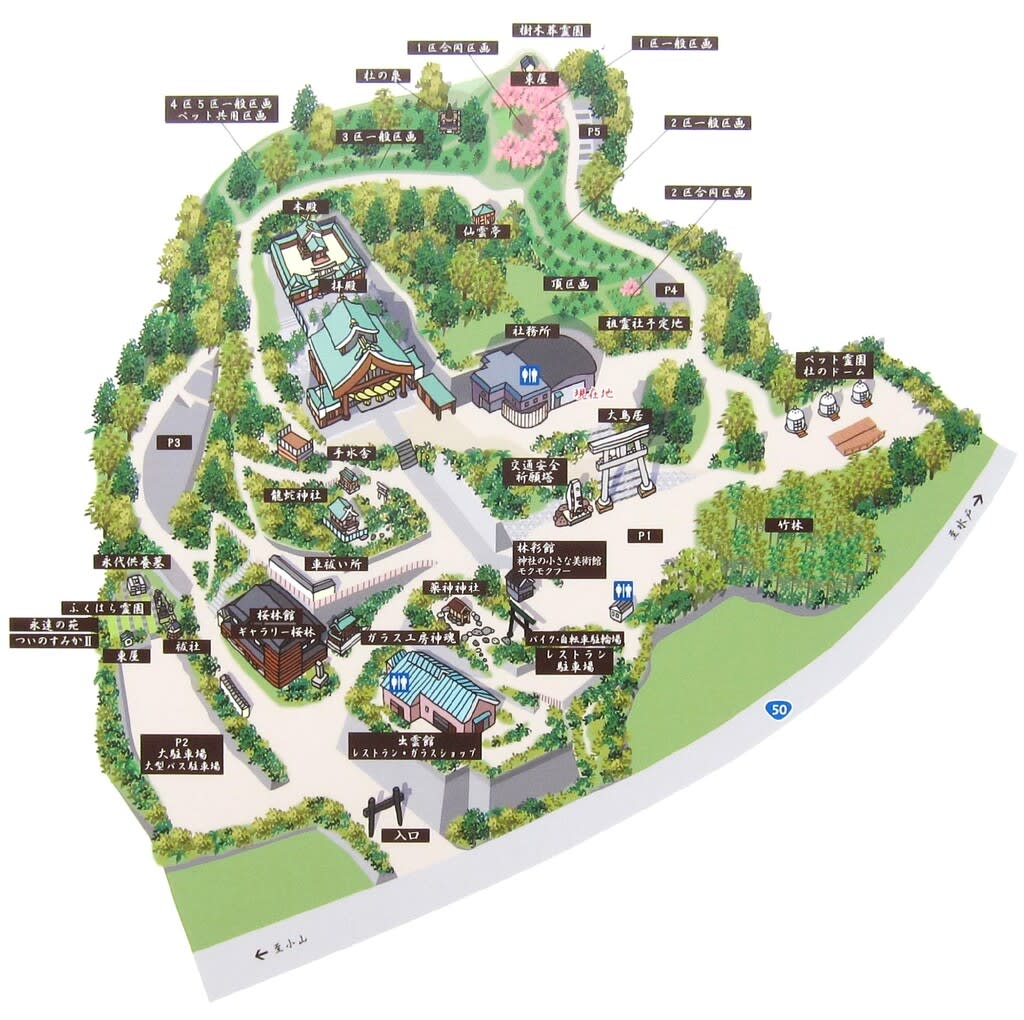

小高い山の斜面を利用して建物が散在しているので、境内は自然の中に囲まれています。

大鳥居は、石の山地として有名な地元稲田の御影石で造られた明神鳥居、高さ約11m、笠木長さ約14mという国内最大級の大きさです。急なこの石段は登らずに左手の坂を登る参拝者が多いのですが、そちらも思ったよりは急坂で息が切れました。

急坂を登ると諏訪大社本宮の脇拝殿様式を取り入れたという拝殿と大きなしめ縄が見えます。

ここは圧倒される大きさのものが多い神社です。国内最大級といわれるしめ縄は、なんと長さ16m、重さ6tonもあるそうです。

この大しめ縄に下からコインを投げ銭して藁の間に刺さると縁起が良いといわれており、たくさん刺さったコインが見えるでしょうか。神社では神様に失礼な行為としているようですが…

本殿は、日本最古の建築様式である大社造りです。切妻造の屋根が三角に見える方に入り口がある大社造りの構造が分かるように、この写真は大社のホームページよりお借りしました。

総檜による拝殿の高い天井には、奥田浩堂氏の「常陸の雲」が描かれておりますが、これもなんと42畳の大きさだそうです。

総木彫りの大国主命像も国内最大級の大きさで、出雲一刀彫藤井孝三氏の作です。右の手の上に載っているのが、大国主命と一緒に国づくりをしたという身体が小さい少名彦命(すくなひこのみこと)です。

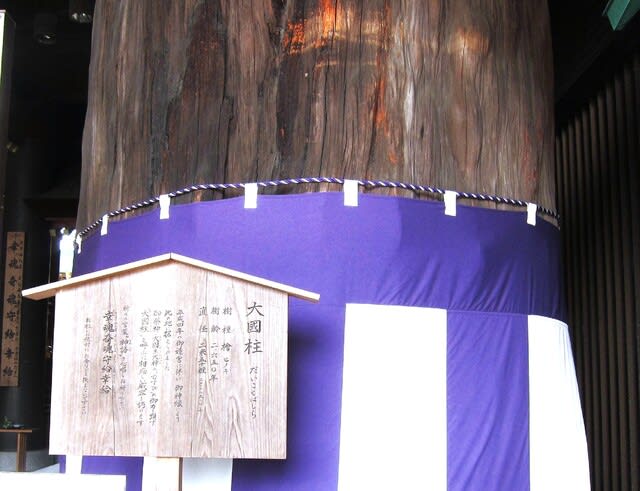

巨木文化の最たるものは拝殿内に置かれたこの大國柱、実際には天井を支えているわけではないようですが樹齢2650年、直径は2.5mの大檜です。通常の表記は「大黒柱」でも、ここではやはり「大國柱」でした。

もっとも国を支える柱という意味の「大國柱」が転化して「大黒柱」になったという説もありますし、大言海では「大國柱」を採用しているようです。

御鎮座三十周年の看板のある林彩館は、秋田の豪農畠山家の米蔵として使用していたものを譲り受け移築したギャラリースペースです。

大きさで圧倒される境内で、その割にはつつましい大きさの手水舎でした。

見晴らし台から見えるのは、燕山(701m)や加波山(709m)などの筑波連山、その先に関東の名峰筑波山(877m)があります。

さて、最近ここがよく話題になるのは、神社の後ろに平がる山の一部を樹木葬霊園として造成し販売していることです。

知り合いの方でもすでに利用されている方もおり、その一画を訪れてみました。ちょうど曼殊沙華が咲いていました。

林の中には墓石などの重厚なものはなく、小さな杭があるだけで、墓というイメージではありせん。遺骨は土に直接埋葬するそうですから、まさしく自然に帰るという状況そのものです。

これからの時代、核家族も増えると先祖の墓を維持するという考え方も変わってくるでしょうし、個人的にはこういう形態の墓所もいいかなと思いました。