皆様、ごぶさたしております。

調べ物がどつぼにはまってしまい、ぜんぜん更新できません。。。

元々、明代のことはまったく専門分野ではないのに、手を出してしまったがために

あれもこれも調べないと、書けないということが判明してきて

にっちもさっちも行かなくなっています。

明とアルタン・ハーンの話題は、資料読み込みをしつつ、引き続き進めていくとして、

清明節のお休みに近場の河北省の古い町々に行ってきました。

明とモンゴルが交わりあう、縁(えにし)深き土地でもあるので、

今後の展開の中でも、風土の雰囲気の連想になれば、と思います。

歴史や由緒を調べていると、また更新できなくなってしまうので、まずはさらりと写真を中心に。

将来、背景がわかってきたところから、順々にリンクさせていきたいと思います。

*****************************************************************

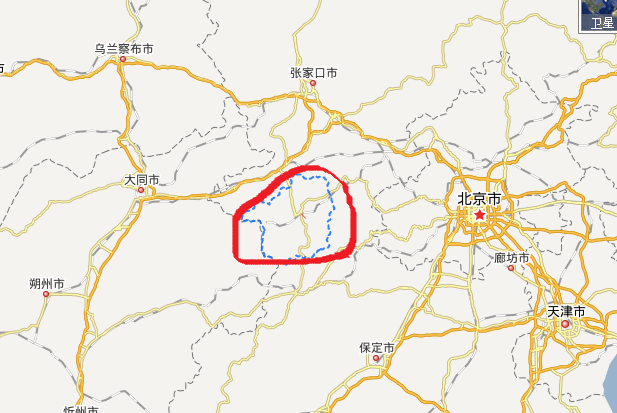

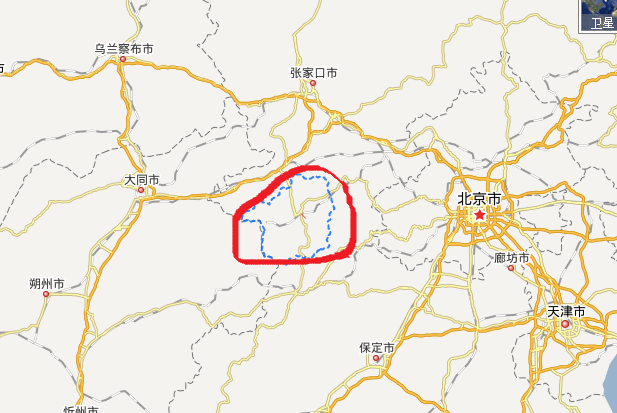

河北省・蔚県。

北京から西北方向、山西省との境界線付近にあります。

赤く囲んだところが、蔚県です。

蔚の字は、通常はWei4と発音するのですが、この県を示す地名と姓氏をあらわす場合のみ、

Yu3と発音するそうです。

北京からは高速でとばし、3時間半程度の距離です。

今回は少し無理をして、日帰りでがんばりました。

蔚県は、明代にも前線近くだったことでわかるように、

北緯35度の農業地帯と遊牧地帯の境界線にある宿命として、常に前線であり続けました。

蔚県といえば、有名なのは、「土木の変」(正統14年・1449)におけるエピソードでしょう。

皇帝(英宗・正統帝)がモンゴルの捕虜になってしまうという壮絶な結果を生んだ事件ですが、

その英宗がほとんど言いなりになるほど、精神的に依存していたといわれる宦官の王振の故郷が、蔚州です。

王振が故郷の豪邸に英宗を招待し、わが栄華を見せびらかしたかったがために

モンゴルとの前線からはやや南に位置する蔚州に無理やり進軍ルートを取り、そのために戦局が不利に動いたといわれています。

王振は、土木の変で、乱戦の間に殺されて、死体さえ行方不明。

蔚州の家族は、「滅九族」。

つまりあらゆる血縁をもつ一族が、ことごとく殺されるという極刑に遭っています。

土木の変に関しては、いずれ取り上げる機会があるでしょうが、本日は深入りせずに。。。

蔚県の県城は、新市街と旧市街に分かれており、新市街の風景は、ほかの中国の地方都市とあまり変わりません。

情緒が残るのは、西側にある旧市街の方でしょう。

遠くに景仙門が見えてきました。(地図の番号1)

鼓楼を中心としたエリアを目指します。

建物の向こう側に見えるのは、南安寺塔らしいです。

今回は時間がなく、ゆっくり見ることはできませんでしたが、また今度の機会にゆっくり。(地図の番号2)

景仙門。両側にあるパネルは、特産の「前+切」紙=切り絵ですな。

車から降りず、そのまま車内から撮影。門洞をくぐっていきます。

鼓楼に向かう一番の繁華街に入りました。

30年前の中国の雰囲気がまだ残る殷賑なる空気にテンションが上がります。

時々、北京は黄土高原に浮かぶ蜃気楼のごとき竜宮城かと思う時があります。

アメリカで「NYを見てアメリカと思うな」といわれるように、

北京・上海はそこだけ切り離された外国のような気がしてなりません。

特に北京の場合は・・・。

上海や広東は、長江デルタ地帯と珠江デルタ地帯を背景に抱え、周辺の衛星都市や農村も

世界中に輸出する製造業の拠点であることが多く、郊外も比較的豊かです。

郊外に数時間ドライブしたからといっても、愕然とするほどの落差に遭うことはありません。

その点、北京は落差が大きい気がします。

北京からわずか数時間移動した場所ですが、これこそが本当の中国なのではないか、と思うのです。

色とりどりの刺繍糸。おそらく「靴底」の刺繍のために使うのでしょう。

日本人から見ると、不思議な習慣の一つに、足に当ててすぐにどろどろになってしまう靴底のために

世にも美しい刺繍を施すことがあります。

数回も洗えば、真っ黒な汚れも落ちなくなり、捨てられる運命にあるものを、ちくちくと見事な作品に仕上げます。

華北の農村にいくと、軒先でおしゃべりしているばあさまたちは、大抵は靴底を手にしてせっせと刺繍しています。

はかなきながら、美しき習慣。。。

にほんブログ村

にほんブログ村

調べ物がどつぼにはまってしまい、ぜんぜん更新できません。。。

元々、明代のことはまったく専門分野ではないのに、手を出してしまったがために

あれもこれも調べないと、書けないということが判明してきて

にっちもさっちも行かなくなっています。

明とアルタン・ハーンの話題は、資料読み込みをしつつ、引き続き進めていくとして、

清明節のお休みに近場の河北省の古い町々に行ってきました。

明とモンゴルが交わりあう、縁(えにし)深き土地でもあるので、

今後の展開の中でも、風土の雰囲気の連想になれば、と思います。

歴史や由緒を調べていると、また更新できなくなってしまうので、まずはさらりと写真を中心に。

将来、背景がわかってきたところから、順々にリンクさせていきたいと思います。

*****************************************************************

河北省・蔚県。

北京から西北方向、山西省との境界線付近にあります。

赤く囲んだところが、蔚県です。

蔚の字は、通常はWei4と発音するのですが、この県を示す地名と姓氏をあらわす場合のみ、

Yu3と発音するそうです。

北京からは高速でとばし、3時間半程度の距離です。

今回は少し無理をして、日帰りでがんばりました。

蔚県は、明代にも前線近くだったことでわかるように、

北緯35度の農業地帯と遊牧地帯の境界線にある宿命として、常に前線であり続けました。

蔚県といえば、有名なのは、「土木の変」(正統14年・1449)におけるエピソードでしょう。

皇帝(英宗・正統帝)がモンゴルの捕虜になってしまうという壮絶な結果を生んだ事件ですが、

その英宗がほとんど言いなりになるほど、精神的に依存していたといわれる宦官の王振の故郷が、蔚州です。

王振が故郷の豪邸に英宗を招待し、わが栄華を見せびらかしたかったがために

モンゴルとの前線からはやや南に位置する蔚州に無理やり進軍ルートを取り、そのために戦局が不利に動いたといわれています。

王振は、土木の変で、乱戦の間に殺されて、死体さえ行方不明。

蔚州の家族は、「滅九族」。

つまりあらゆる血縁をもつ一族が、ことごとく殺されるという極刑に遭っています。

土木の変に関しては、いずれ取り上げる機会があるでしょうが、本日は深入りせずに。。。

蔚県の県城は、新市街と旧市街に分かれており、新市街の風景は、ほかの中国の地方都市とあまり変わりません。

情緒が残るのは、西側にある旧市街の方でしょう。

遠くに景仙門が見えてきました。(地図の番号1)

鼓楼を中心としたエリアを目指します。

建物の向こう側に見えるのは、南安寺塔らしいです。

今回は時間がなく、ゆっくり見ることはできませんでしたが、また今度の機会にゆっくり。(地図の番号2)

景仙門。両側にあるパネルは、特産の「前+切」紙=切り絵ですな。

車から降りず、そのまま車内から撮影。門洞をくぐっていきます。

鼓楼に向かう一番の繁華街に入りました。

30年前の中国の雰囲気がまだ残る殷賑なる空気にテンションが上がります。

時々、北京は黄土高原に浮かぶ蜃気楼のごとき竜宮城かと思う時があります。

アメリカで「NYを見てアメリカと思うな」といわれるように、

北京・上海はそこだけ切り離された外国のような気がしてなりません。

特に北京の場合は・・・。

上海や広東は、長江デルタ地帯と珠江デルタ地帯を背景に抱え、周辺の衛星都市や農村も

世界中に輸出する製造業の拠点であることが多く、郊外も比較的豊かです。

郊外に数時間ドライブしたからといっても、愕然とするほどの落差に遭うことはありません。

その点、北京は落差が大きい気がします。

北京からわずか数時間移動した場所ですが、これこそが本当の中国なのではないか、と思うのです。

色とりどりの刺繍糸。おそらく「靴底」の刺繍のために使うのでしょう。

日本人から見ると、不思議な習慣の一つに、足に当ててすぐにどろどろになってしまう靴底のために

世にも美しい刺繍を施すことがあります。

数回も洗えば、真っ黒な汚れも落ちなくなり、捨てられる運命にあるものを、ちくちくと見事な作品に仕上げます。

華北の農村にいくと、軒先でおしゃべりしているばあさまたちは、大抵は靴底を手にしてせっせと刺繍しています。

はかなきながら、美しき習慣。。。

いーちんたんさんのファンです。

また再開されてよかった。

更新を楽しみにしてますぅ。

しばらくは写真中心のゆるい話題ですが、

また覗きに来てくださいー

蔚県は何年も前に行ったっきりなので、懐かしいです!!街並みなど、かなり整備されているようですね。以前行った時はほこりだらけの感じがしましたが……。列車の通っていないところでもこんな感じですから、やはり発展の波は確実に訪れているんですね。

以前の蔚県はもっとほこりだらけでしたか。

写真に写っていないところは、かなりぼろぼろでしたが、

それでも少しはこぎれいになったのかもしれないですね。

メール何度かしたのですが、アドレスが変わったのですよね。

少しお話ししたいので、お返事いただけるとうれしいです。名前だけでわかっていただけるといいのですが・・・

今メールを出しましたー