12日(木)は晴れて日差しが届き、朝晩は冷えましたが、昼間は日差しの下では暖かく感じられました。

▽ 毎朝恒例の写真は、7日(土)のお昼近くに撮影した下生坂上空からの風景です。

下生坂上空からの風景

午後1時30分から令和2年度治水事業促進全国大会が、シェーンバッハ・サボーで開催されました。

▽ 主催者挨拶として全水連 脇雅史会長さんより、本年も令和2年7月豪雨により、九州地方を中心とした各地で甚大な被害が発生しました。国土交通省 水管理・国土保全局においては、令和3年度の概算要求の基本方針として、令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨等の近年の水災害を受け、気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主流となる社会を目指し、流域治水の考え方に基づいて、堤防整備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、出水期から渇水期にわたる国・県・市町村及び流域に係わる全員で水災害対策を推進することであり、災害発生時には資機材を整えたTEC-FORCEが全国から派遣され、昼夜を分かたず被災地の災害対策を実施されてきました。こういう活動に対する評価を多くの市町村長から寄せられており、これらの実施隊であります地方整備局・北海道開発局の人員が今年度は確保しておりますが、国土交通省設置時の平成13年度から約6,500人減となり、定員の確保が課題であります。本年は防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策が最終年度でありますから、全水連としましてはこの後も、中長期的な視点に立って計画的に行う必要があることから、十分な予算を確保することを目的にして、本日の決議を持って治水事業の促進を強力に展開してまいる所存でありますなどと挨拶されました。

▽ 国土交通大臣 赤羽一嘉氏より、我が国は近年各地で激甚災害が頻発しており、本年も7月豪雨災害により、球磨川はじめ各地の河川で洪水氾濫、土砂災害等が相次ぎ、多くの尊い命が犠牲になるなど甚大な被害に見舞われております。私は、去年発生しました台風・地震などの30箇所以上の被災地に足を運び、いずれの被災地におきましても近年の気候変動の影響により、災害が激甚化し、被害も深刻化している実態を目の辺りにしてきました。改めて国民の皆様の命と暮らしを守るためには、抜本的な防災・減災対策を講じるとともに、被害の拡大を事前に防止する、事前防災の対策が重要であると痛感しております。特に頻発する台風・豪雨災害に対しては、抜本的な治水対策を講ずることが必要であります。また、ダムの洪水調節も進めてまいります。利水ダムを含む既存ダムの事前放流の拡充を図るため、関係省庁と連携をし、利水者との治水協定の締結を進めた結果、今年度の出水期より新たな洪水調節を実施することができました。国土交通省として、本年7月に取りまとめた総力戦で挑む防災・減災プロジェクトに基づき、各局横断的な態勢で更なる防災・減災対策を強力に進めてまいりますなどと挨拶されました。

▽ 自由民主党治水議員連盟会長 山本有二衆議院議員さんより、本年も令和2年7月豪雨により、球磨川・筑後川・江の川・最上川はじめとして、全国各地域で河川の氾濫と甚大な浸水被害が発生しました。近年気候変動の影響により、豪雨災害が激甚化・頻発化しており、こうした豪雨にきちんと対応し、国民の生命と財産を守っていくことは政治に課せられた責務であります。このため別枠で予算を確保している防災・減災、国土強靱化の3か年緊急対策が本年度で終了しました後も、中長期的視点に立って、計画的に事前防災としての治水事業を強力に推し進めていかなければなりません。これらを達成するため、治水議員連盟の総力を結集しまして、全力で取り組む所存であります。このためにも本日お集まりの皆様方からなお一層のご支援・ご協力を心からお願いされるなどの挨拶をされました。

▽ 公明党 災害対策・防災・減災・復興推進本部 事務局次長 杉久武参議院議員さんより、近年全国各地で激甚な被害をもたらす水災害が毎年のように発生しており、これまで河川改修やダム整備などの治水対策により、地域の安全度が向上し、被害の軽減が図られてきました。一方で近年の気候変動の影響による豪雨の頻発化、激甚化をみますと治水対策を上回る速度での気候変動の影響が顕在化していることが懸念されます。度重なる自然災害から国民の生活・財産を守り、地域の安全・安心を確保するためには、治水砂防事業を着実に推進することは勿論、あらゆる手段を活用して、水災害に対する強靱性を向上させていくことが求められています。その為には流域全体のあらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる流域治水の考え方を、社会全体に浸透させていくことが不可欠でありますなどと挨拶をされました。

▽ 国土交通省 水管理・国土保全局 藤巻治水課長さんより、「治水事業を取り巻く現状と課題」と題して、近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発、令和元年の水害被害額が統計開始以来最大の約2兆1,500億円に、令和2年7月豪雨における川内川水系羽月川における整備効果、令和元年東日本台風関連 7水系緊急治水対策プロジェクト、全国の国管理河川において、戦後最大洪水へ対応するためには約7兆円の事業費が必要、「流域治水」の施策のイメージ、流域治水における施策の充実に向けた関係省庁との連携状況、令和2年7月豪雨におけるTEC-FORCEの派遣について、地方整備局・北海道開発局の推移などの説明をしていただきました。

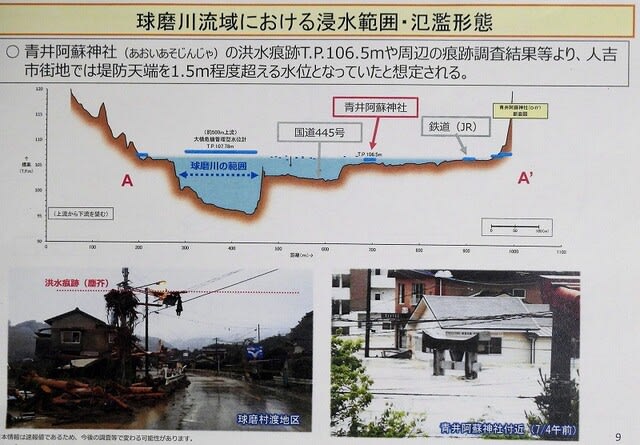

▽ 熊本県人吉市長 松岡隼人氏が「令和2年7月豪雨災害の被災状況と災害対応、球磨川の治水対策」などの意見発表をされました。

令和2年7月豪雨の概要(気象概要)、球磨川流域及ぶ人吉市街部における浸水範囲、被害状況、国の権限代行による災害復旧、被害状況、発災前後の動き、避難所運営と支援物資・被災者生活支援・住まい再建支援・応急的な住まいの支援・災害廃棄物の処理・堆積土砂の撤去・被災した中小企業等の再建支援・災害ボランティア等の災害対応、罹災管理システムのクラウド活用イメージ、復興基本計画の策定、球磨川治水対策協議会の目標流量、川辺川ダムが存在した場合の効果、治水対策の必要性などを説明していただきました。

大会の最後は、大会の決議(案)が朗読され、「激甚な災害が頻発している現状を鑑みれば、治水事業の強力な推進はもはや待ったなしであり、緊急的に実施すべき全国の治水対策の全体像を示し、少なくとも戦後最大規模の洪水に対する安全度を早急に確保するため、中小河川を含め、事前防災対策を加速すること。そのため「3か年緊急対策後も中長期的視点に立って具体的KPI(数値)目標を掲げ計画的に取り組むため、必要・十分な予算を確保」すると明記された「経済財政運営と改革の基本方針2020」に基づき、中長期的かつ明確な見通しのもと、令和3年度からの五ヵ年の別枠として必要・十分な当初予算を確保すること」など、12項目を満場の拍手で決議し閉会しました。

我が班は、国土交通省への要望でして、国土交通省 国土交通審議官 野村正史氏、水管理・国土保全局長 井上智夫氏に面談要望をさせていただき、「防災・減災、国土強靱化対策の取組を一層加速させ、事前防災対策の充実を図るため『防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策』の令和3年度以降五ヵ年間の継続及び対象事業を拡充し、安定的な予算の確保を行うこと」『治水対策の推進にかかる予算全体の増額を図ること。また水系全体で流量抑制に取り組む『信濃川水系緊急治水対策プロジェクト』に位置付けた事業について、事業推進のため、別枠での予算を確保すること』など7項目を要望させていただきました。

そして、国土交通省 国土交通審議官 野村正史氏はじめ20名ほどの皆さんに要望をさせていただきました。

長野県河川協会は3班に分かれて要望活動をし、長野県関係の衆議院議員、参議院議員の皆さんと、国交省の担当者に要望書をお渡し、上記の内容についてご支援・ご指導を要望させていただきました。皆さん、お疲れ様でした。

その他生坂村では、保育園で筑北スポーツクラブとの活動(年中・年長)、小学校で児童会、中学校で人権集会・人権教育月間(12/11迄)、健康管理センターで明科消防署立会による消火訓練、少年少女サッカー教室などが行われました。

▽ 毎朝恒例の写真は、7日(土)のお昼近くに撮影した下生坂上空からの風景です。

下生坂上空からの風景

午後1時30分から令和2年度治水事業促進全国大会が、シェーンバッハ・サボーで開催されました。

▽ 主催者挨拶として全水連 脇雅史会長さんより、本年も令和2年7月豪雨により、九州地方を中心とした各地で甚大な被害が発生しました。国土交通省 水管理・国土保全局においては、令和3年度の概算要求の基本方針として、令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨等の近年の水災害を受け、気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主流となる社会を目指し、流域治水の考え方に基づいて、堤防整備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、出水期から渇水期にわたる国・県・市町村及び流域に係わる全員で水災害対策を推進することであり、災害発生時には資機材を整えたTEC-FORCEが全国から派遣され、昼夜を分かたず被災地の災害対策を実施されてきました。こういう活動に対する評価を多くの市町村長から寄せられており、これらの実施隊であります地方整備局・北海道開発局の人員が今年度は確保しておりますが、国土交通省設置時の平成13年度から約6,500人減となり、定員の確保が課題であります。本年は防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策が最終年度でありますから、全水連としましてはこの後も、中長期的な視点に立って計画的に行う必要があることから、十分な予算を確保することを目的にして、本日の決議を持って治水事業の促進を強力に展開してまいる所存でありますなどと挨拶されました。

▽ 国土交通大臣 赤羽一嘉氏より、我が国は近年各地で激甚災害が頻発しており、本年も7月豪雨災害により、球磨川はじめ各地の河川で洪水氾濫、土砂災害等が相次ぎ、多くの尊い命が犠牲になるなど甚大な被害に見舞われております。私は、去年発生しました台風・地震などの30箇所以上の被災地に足を運び、いずれの被災地におきましても近年の気候変動の影響により、災害が激甚化し、被害も深刻化している実態を目の辺りにしてきました。改めて国民の皆様の命と暮らしを守るためには、抜本的な防災・減災対策を講じるとともに、被害の拡大を事前に防止する、事前防災の対策が重要であると痛感しております。特に頻発する台風・豪雨災害に対しては、抜本的な治水対策を講ずることが必要であります。また、ダムの洪水調節も進めてまいります。利水ダムを含む既存ダムの事前放流の拡充を図るため、関係省庁と連携をし、利水者との治水協定の締結を進めた結果、今年度の出水期より新たな洪水調節を実施することができました。国土交通省として、本年7月に取りまとめた総力戦で挑む防災・減災プロジェクトに基づき、各局横断的な態勢で更なる防災・減災対策を強力に進めてまいりますなどと挨拶されました。

▽ 自由民主党治水議員連盟会長 山本有二衆議院議員さんより、本年も令和2年7月豪雨により、球磨川・筑後川・江の川・最上川はじめとして、全国各地域で河川の氾濫と甚大な浸水被害が発生しました。近年気候変動の影響により、豪雨災害が激甚化・頻発化しており、こうした豪雨にきちんと対応し、国民の生命と財産を守っていくことは政治に課せられた責務であります。このため別枠で予算を確保している防災・減災、国土強靱化の3か年緊急対策が本年度で終了しました後も、中長期的視点に立って、計画的に事前防災としての治水事業を強力に推し進めていかなければなりません。これらを達成するため、治水議員連盟の総力を結集しまして、全力で取り組む所存であります。このためにも本日お集まりの皆様方からなお一層のご支援・ご協力を心からお願いされるなどの挨拶をされました。

▽ 公明党 災害対策・防災・減災・復興推進本部 事務局次長 杉久武参議院議員さんより、近年全国各地で激甚な被害をもたらす水災害が毎年のように発生しており、これまで河川改修やダム整備などの治水対策により、地域の安全度が向上し、被害の軽減が図られてきました。一方で近年の気候変動の影響による豪雨の頻発化、激甚化をみますと治水対策を上回る速度での気候変動の影響が顕在化していることが懸念されます。度重なる自然災害から国民の生活・財産を守り、地域の安全・安心を確保するためには、治水砂防事業を着実に推進することは勿論、あらゆる手段を活用して、水災害に対する強靱性を向上させていくことが求められています。その為には流域全体のあらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる流域治水の考え方を、社会全体に浸透させていくことが不可欠でありますなどと挨拶をされました。

▽ 国土交通省 水管理・国土保全局 藤巻治水課長さんより、「治水事業を取り巻く現状と課題」と題して、近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発、令和元年の水害被害額が統計開始以来最大の約2兆1,500億円に、令和2年7月豪雨における川内川水系羽月川における整備効果、令和元年東日本台風関連 7水系緊急治水対策プロジェクト、全国の国管理河川において、戦後最大洪水へ対応するためには約7兆円の事業費が必要、「流域治水」の施策のイメージ、流域治水における施策の充実に向けた関係省庁との連携状況、令和2年7月豪雨におけるTEC-FORCEの派遣について、地方整備局・北海道開発局の推移などの説明をしていただきました。

▽ 熊本県人吉市長 松岡隼人氏が「令和2年7月豪雨災害の被災状況と災害対応、球磨川の治水対策」などの意見発表をされました。

令和2年7月豪雨の概要(気象概要)、球磨川流域及ぶ人吉市街部における浸水範囲、被害状況、国の権限代行による災害復旧、被害状況、発災前後の動き、避難所運営と支援物資・被災者生活支援・住まい再建支援・応急的な住まいの支援・災害廃棄物の処理・堆積土砂の撤去・被災した中小企業等の再建支援・災害ボランティア等の災害対応、罹災管理システムのクラウド活用イメージ、復興基本計画の策定、球磨川治水対策協議会の目標流量、川辺川ダムが存在した場合の効果、治水対策の必要性などを説明していただきました。

大会の最後は、大会の決議(案)が朗読され、「激甚な災害が頻発している現状を鑑みれば、治水事業の強力な推進はもはや待ったなしであり、緊急的に実施すべき全国の治水対策の全体像を示し、少なくとも戦後最大規模の洪水に対する安全度を早急に確保するため、中小河川を含め、事前防災対策を加速すること。そのため「3か年緊急対策後も中長期的視点に立って具体的KPI(数値)目標を掲げ計画的に取り組むため、必要・十分な予算を確保」すると明記された「経済財政運営と改革の基本方針2020」に基づき、中長期的かつ明確な見通しのもと、令和3年度からの五ヵ年の別枠として必要・十分な当初予算を確保すること」など、12項目を満場の拍手で決議し閉会しました。

我が班は、国土交通省への要望でして、国土交通省 国土交通審議官 野村正史氏、水管理・国土保全局長 井上智夫氏に面談要望をさせていただき、「防災・減災、国土強靱化対策の取組を一層加速させ、事前防災対策の充実を図るため『防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策』の令和3年度以降五ヵ年間の継続及び対象事業を拡充し、安定的な予算の確保を行うこと」『治水対策の推進にかかる予算全体の増額を図ること。また水系全体で流量抑制に取り組む『信濃川水系緊急治水対策プロジェクト』に位置付けた事業について、事業推進のため、別枠での予算を確保すること』など7項目を要望させていただきました。

そして、国土交通省 国土交通審議官 野村正史氏はじめ20名ほどの皆さんに要望をさせていただきました。

長野県河川協会は3班に分かれて要望活動をし、長野県関係の衆議院議員、参議院議員の皆さんと、国交省の担当者に要望書をお渡し、上記の内容についてご支援・ご指導を要望させていただきました。皆さん、お疲れ様でした。

その他生坂村では、保育園で筑北スポーツクラブとの活動(年中・年長)、小学校で児童会、中学校で人権集会・人権教育月間(12/11迄)、健康管理センターで明科消防署立会による消火訓練、少年少女サッカー教室などが行われました。