ギター名曲シリーズ第6弾

今話題のソチオリンピック、フィギュアスケートの金メダリスト羽生結弦選手のSP楽曲「パリの散歩道」。

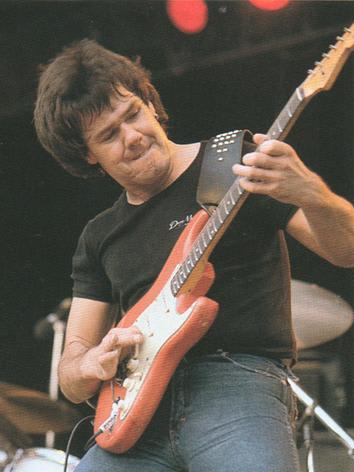

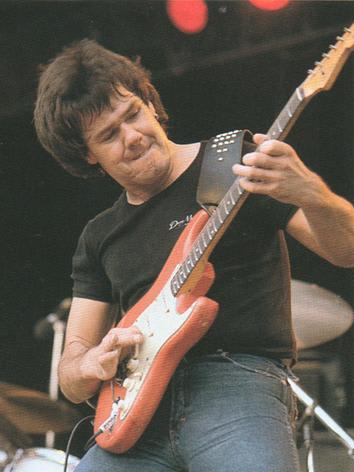

アーティスト:ゲイリー・ムーア(フィル・ライノット)

ギタリスト:ゲイリー・ムーア

アルバム:バック・オン・ザ・ストリーツ

発表年:1978年

ここ最近、テレビでこの曲が流れない日はない。

1978年に発表されたこの曲がにわかに注目を集め、話題の曲になり、多くのブログやサイトで取り上げられている。

スケートで使われたのは、マーキークラブでのライブヴァージョンを編集したもので、元のスタジオ版はフィル・ライノットのボーカル入りだ。

歌メロの作詞作曲はフィル・ライノットで、歌詞は一度も会うことのなかった父親への想いが綴られたものである。

その辺りは多くの人が取り上げてるので、ここでは、この曲の持つ都会的な雰囲気、フランスっぽさ、みたいな秘密についてコード進行から考察してみよう。

まずこの曲の基本となるイントロのコード進行だ。

Am Dm7 G7 CM7 FM7 Bm7-5 E7 Am

こうして並べてみると、セブンスコードが多いことに気がつくが、ここでとくに重要なのは、M7(メジャーセブンス)だ。

メジャーセブンスは大人のコードとも言われ、都会的な雰囲気を持つ。

例えばCのメジャーセブンスの場合、通常のド・ミ・ソにプラスされるのが、ドの半音下であるシなのだ。

ルート音に対し、半音階をぶつけるというのは非常に危険な不協和音の臭いがしそうなのに、不思議と違和感なく収まる。

このメジャーセブンスを最初に効果的に使ったのは、フランスの作曲家エリック・サティだと言われるが、フランス生まれのコードだからフランスっぽいのだ。

そしてもう一つ洒落たコードが登場する。

Bm7-5(Bマイナーセブンフラットファイブ)という聞きなれないコードだ。

本来はDmでよい部分をあえて代理コードであるBm7-5を使うことにより、ボサノバにも通じるセンスを醸し出している。

これを文章で書いてもピンとこないと思うので、動画で説明しよう。

パリの散歩道、コード進行の説明

独りでしゃべるというのは、実に難しい(汗)

ギターもミスってるし(汗)

ゲイリーのギターソロについても少し書いておこう。

使われている音階は、基本的にはCメジャースケール(普通のドレミファソラシド)だ。

ただ、一箇所だけ音が外れる部分がある。

同じようなフレーズが一音づつ下降していくのだが、それが最後の部分に差し掛かったとき(バックのコードがE7のとき)、ソのシャープが使われるのだ。

全く違和感なく、すんなりと収まっているのは、コードE7の構成音にソシャープが含まれるからだ。

逆にいうと、ソだと収まらない。

一般的なハードロックギタリストだと、ここまでコードに拘ったりはしないのだが、ゲイリーはコロシアム2というジャズロックバンドにいたことがあるので、そこで学んだのだろう。

パリの散歩道は、1978年時点でのゲイリーの一つの到達点だったのかもしれない。

Gary Moore with Phil Lynott - Parisienne Walkways (live)

今話題のソチオリンピック、フィギュアスケートの金メダリスト羽生結弦選手のSP楽曲「パリの散歩道」。

アーティスト:ゲイリー・ムーア(フィル・ライノット)

ギタリスト:ゲイリー・ムーア

アルバム:バック・オン・ザ・ストリーツ

発表年:1978年

ここ最近、テレビでこの曲が流れない日はない。

1978年に発表されたこの曲がにわかに注目を集め、話題の曲になり、多くのブログやサイトで取り上げられている。

スケートで使われたのは、マーキークラブでのライブヴァージョンを編集したもので、元のスタジオ版はフィル・ライノットのボーカル入りだ。

歌メロの作詞作曲はフィル・ライノットで、歌詞は一度も会うことのなかった父親への想いが綴られたものである。

その辺りは多くの人が取り上げてるので、ここでは、この曲の持つ都会的な雰囲気、フランスっぽさ、みたいな秘密についてコード進行から考察してみよう。

まずこの曲の基本となるイントロのコード進行だ。

Am Dm7 G7 CM7 FM7 Bm7-5 E7 Am

こうして並べてみると、セブンスコードが多いことに気がつくが、ここでとくに重要なのは、M7(メジャーセブンス)だ。

メジャーセブンスは大人のコードとも言われ、都会的な雰囲気を持つ。

例えばCのメジャーセブンスの場合、通常のド・ミ・ソにプラスされるのが、ドの半音下であるシなのだ。

ルート音に対し、半音階をぶつけるというのは非常に危険な不協和音の臭いがしそうなのに、不思議と違和感なく収まる。

このメジャーセブンスを最初に効果的に使ったのは、フランスの作曲家エリック・サティだと言われるが、フランス生まれのコードだからフランスっぽいのだ。

そしてもう一つ洒落たコードが登場する。

Bm7-5(Bマイナーセブンフラットファイブ)という聞きなれないコードだ。

本来はDmでよい部分をあえて代理コードであるBm7-5を使うことにより、ボサノバにも通じるセンスを醸し出している。

これを文章で書いてもピンとこないと思うので、動画で説明しよう。

パリの散歩道、コード進行の説明

独りでしゃべるというのは、実に難しい(汗)

ギターもミスってるし(汗)

ゲイリーのギターソロについても少し書いておこう。

使われている音階は、基本的にはCメジャースケール(普通のドレミファソラシド)だ。

ただ、一箇所だけ音が外れる部分がある。

同じようなフレーズが一音づつ下降していくのだが、それが最後の部分に差し掛かったとき(バックのコードがE7のとき)、ソのシャープが使われるのだ。

全く違和感なく、すんなりと収まっているのは、コードE7の構成音にソシャープが含まれるからだ。

逆にいうと、ソだと収まらない。

一般的なハードロックギタリストだと、ここまでコードに拘ったりはしないのだが、ゲイリーはコロシアム2というジャズロックバンドにいたことがあるので、そこで学んだのだろう。

パリの散歩道は、1978年時点でのゲイリーの一つの到達点だったのかもしれない。

Gary Moore with Phil Lynott - Parisienne Walkways (live)

ついに?23区内に引っ越しました!

といってもUR山手線よりはるかに外側、

しかも引き続きUR賃貸です。(笑)

まだJCOMが開通していないので、

こちらも機種編したばかり(笑)のEXPERIAで

試しにテザリングしているのですが

私の使いぶりならこれでも問題なさそうです。

私ごとばかりで恐縮でしたが、本題に。。

羽生はデビュー当時からパリ散使ってますよね。

私ははっきり言って合ってないと思いまして、

どちらかというと、サラリーマンNEOの

沢村一樹演じる”セクシー部長”の口説きソング

の印象ですね。こちらもライヴ版、当初はマーキーで、

シリーズが進んだ後半では別のライブテイク(アルバム名は

忘れました)です。

まあ、名曲に違いないですが、

マーキーのサンセットからパリ散の流は素晴らしいですよね。

ただ、サンセットはコージーのオリジナルの方も

捨てがたいです。

フィギュアスケートなんか、あまり興味なかったですが、羽生選手のこの選曲と、もう一人、カナダのケビン・レイノルズがAC/DCの“back in black”で演技しててビックリしました。審査員にオールドロックファンがいるんかな?って思いました(笑)

23区内に引っ越されましたか。

一昨日から積雪がすごいようですが、無事引っ越されて良かったですね。

EXPERIAですか、新しい機能より通信速度がアップしてるといいですね。

僕はゲームをしないので、ものすごい高機能は必要ないのですが、つながり易さや速度は速いに越したことないです。

羽生氏はデビュー時からパリ散使ってましたか。

よほど好きなのですね。

僕がちょっとだけ不満があるとすれば、フィギュアに合うように原曲の構成をいろいろいじってるところですね。

つまり、そのままでは合わないんでしょうね。

ゲイリーのマーキーライブは、ちょっとB級感があるのですが、そのぶん生々しさがあると思います。

サンセット、コージー版は聴いたことがないので、またユーチューブで聴いてみます。

今回、パリ散が連日流れていて、フィギュアで初めてこの曲を知ったという人も注目していますよね。

なので、ロックブロガーとして黙ってるわけにはいかない、と思ったものの、すでにネタが出尽くしてしまってました。

なので、まだ誰も書いていないであろう、コード理論で攻めてみましたが、文章だけでは表現できないので、異例の動画解説になってしまいました。

back in blackは僕も驚きました。

ウソでしょう?って感じですが、これでフィギュアのロック化が進むのも悪くないですね。

今度は浅田真央あたりもロック化すれば面白いと思います。

これが、ゲイリー・ムーアの泣きのギターなんだなぁっと納得しました。

うちの彼が最初この曲をスケートで聴いてサンタナと勘違いしてましたが…(汗)

にゅーめんさんのゲイリームーアのギター講座、凄いですね!

ギターする人にとってとても為になると思います

最近は通信機能の低下、頻繁な再起動で止む無く機種変。

妻がExperiaのRayというF12Cと同時期のモデルを持っていて、

こちらは何も不具合はないのですが、私のZ1fを触らせたら、

処理速度の速さにびっくりしてました。

マーキークラブがB級とは手厳しい!!

私はMooreでCDで買いなおしたのはマーキーとG-Force

ですよ!ダラス・ウォーヘッドが収録されているのが一番

ですが、YouのライブVerはG-Forceのよりカッコいいですし。

パリ散がサンタナの曲に聴こえる件、

その感覚は良く分かります。

パリ散とサンタナの「哀愁のヨーロッパ」はよく似ていて、

実際,Mooreはサンタナをリスペクトしてますからね。

ゲイリー・ムーアの魅力は、マシンガンピッキングと呼ばれる高速速弾きと、泣きのギターですね。

情熱的な深いビブラートが熱いです。

この人の場合、そのときの顔も濃いですが(笑)

この熱い感じがサンタナっぽいといわれれば確かにそうですね。

とくにフィギュアスケートで流れる部分は、余計にそう感じます。

ギター講座ですが、一人でカメラに向かって喋るのはかなり困難でした。

なんかもう、アホみたいで(笑)

これも慣れればもっと上手に出来るようになるのでしょうけど。

本当は、ギターソロも動画で解説するつもりだったのですが、NGを連続したので断念しました。

僕のはアイフォーンですが、2年前の4Sなので、そのうち5Sか5Cに機種変しようと思ってます。

不具合はないのですが、処理速度が違うようですね。

>通信機能の低下、頻繁な再起動

この辺はパソコンと一緒ですね。

さて、マーキーライブですが、お気に入りのようで失礼しました。

僕の記憶が確かなら、このアルバムはレコーディングされてからすぐには発売されず、数年経ってから世に出回ったと思います。

そのときは、あまりプロモーションもなく話題性もなかったと思いました。

スタジオ録音の「ダーティー・フィンガーズ」もそうでしたね。

いろいろトラブルがあってのことだったと思います。

僕の感覚では、「UFOライブ」や「ライブ・アンド・デンジャラス」、パープルやチープトリック、スコピー、ジューダスの日本公演もの、キッスの「アライブ」シリーズなんかは、A級のライブ盤だと思います。

それに対し、契約の都合だったり、いわくつきだったりしたライブ盤はB級なイメージがあります。

ゲイリーの「マーキーライブ」にグレッグ・レイクとの「キングビスケット」、サバスのロニー時代のライブ、オジーのブラッドギルス時代のライブ、アルカトラスの中野サンプラザのライブとか。

ただ、演奏内容は旬の時期なので文句なしでしょう。

「YOU」、僕もGフォースよりこちらですね。

「パリ散」については、グレッグ・レイク・バンドでのライブ版も大人っぽくて好きです。

謎の後半は誰? 去年から疑問でしたが、やっと分かりまし。

The Jeff Healey Band - Hoochie Coochie Man

が正解のようです。 全盲のブルース・ギタリストで故人。 膝の上にギターを乗せて弾く独特のスタイル。

なんと、二人とも故人なんですね。 驚きました。

パリの散歩道が2014年にもなってこんなに話題になるなんて、あの世のゲイリーもビックリでしょうね。

フィルは「あれっ?俺の歌は?」って言ってそうですが(笑)

羽生さんのスペシャルバージョンは、パリ散ばかりがクローズアップされてますが、後半はフーチークーチーマンでしたか。

これはどうもジャズやブルースのスタンダードらしいですね。

全盲のブルースマンってなんか味があるというか、絵に描いたようなブルースマンというか。

そういえばゲイリーもブルースギタリストでしたね。

彼のブルースプレイはかなりロック的で、黒人ブルースマンとは違いますが、独自のスタイルを持ってたと思います。