|

I Need a Lunch Box 価格:¥ 1,748(税込) 発売日:1988-09 |

PSUが完成したら、半固定トリムで希望の電圧に調整して、ピンアウト通りに電源とIN/OUTのXLRを接続すれば、このモジュールは使用する事が出来ます。outputはアンバラですのでトランスを使用しない場合は、2芯シールドでモジュールのコネクターの12(ch1)10(ch2)の上の列にコールドとシールドを、下の列にホットをハンダ付けして、XLRには2kΩの抵抗を2-3pinにハンダ付けして下さい。(常時2kΩ程度の機材がつながっている場合は必要ありませんが、何も接続しないで電源を入れると壊れる事があるため2kΩでターミネートします。)

PSUが完成したら、半固定トリムで希望の電圧に調整して、ピンアウト通りに電源とIN/OUTのXLRを接続すれば、このモジュールは使用する事が出来ます。outputはアンバラですのでトランスを使用しない場合は、2芯シールドでモジュールのコネクターの12(ch1)10(ch2)の上の列にコールドとシールドを、下の列にホットをハンダ付けして、XLRには2kΩの抵抗を2-3pinにハンダ付けして下さい。(常時2kΩ程度の機材がつながっている場合は必要ありませんが、何も接続しないで電源を入れると壊れる事があるため2kΩでターミネートします。)

トランスを使用する場合は、 AÜ43を例にして説明すると、モジュールのコネクターの12(ch1)10(ch2)の下の列からAÜ43 プライマリー側 pin 1に、上の列の12(ch1)10(ch2)はpin 2に接続します。次にセカンダリー側はpin 10にシールド、pin 11にホット、pin 12にコールドを接続して下さい。これでトランスバランスになります。inputはバランスですので、1(ch1)6(ch2)の上がコールド、下がホットで、シールドはトランスのpin 10に接続します。(AÜ35もpin番号は同じです。)

トランスを使用する場合は、 AÜ43を例にして説明すると、モジュールのコネクターの12(ch1)10(ch2)の下の列からAÜ43 プライマリー側 pin 1に、上の列の12(ch1)10(ch2)はpin 2に接続します。次にセカンダリー側はpin 10にシールド、pin 11にホット、pin 12にコールドを接続して下さい。これでトランスバランスになります。inputはバランスですので、1(ch1)6(ch2)の上がコールド、下がホットで、シールドはトランスのpin 10に接続します。(AÜ35もpin番号は同じです。)

以上の作業で完了ですが、トランス使用が必ずしもベストな音質という訳ではありません。コンソールに実装されていた状態では、次段にはw734(アンバラ)等のEQが接続されていて最終段のフェーダーまではトランス無しですから2kΩでターミネートしての使用もかなり魅力的で一時期話題になった音色はこの方法です。スタジオでの録音作業時には次段に何が接続されるか未確定な事が多いので、自己使用の場合、基本的にはトランスバランスにしますが、そのアウトプットトランスを選定する際にMarinair LO1166を始めHAUFEやTRIAD等色々試した結果、このモジュールに関してはRFZ社のAÜ43がV781の持つ独特の高域の滑らかさと空気感に加えトランスならではのタイトな低域をより良く再現出来るという結論に達した次第です。

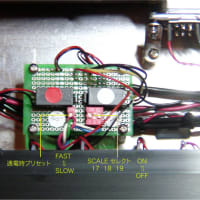

実際の録音作業での使用を考えるとファントム電源と極性の切り替えスイッチは最低限欲しい所なので、その辺の作業を進めて行きます。

極性切替は文字通り正相/逆相を切り替えるスイッチですが、方法は2種類あります。音声信号をフロントパネルまで引き回してDPDTのスイッチを使用して切り替える方法と、XLRの所に小型のリレーを装着して音声信号は最短でXLRに供給して、フロントパネルのスイッチはそのリレーをコントロールする方法です。特性的には音声信号最短でXLRの方が有利に思えますが、聴感的には一概にそうとも言えずケースバイケースで勘を頼りに決める事になります。今回はoutputトランスのレイアウトが割とフロント側に寄った事もあって、アナログ的にDPDTの方が好印象だったのでその方法を採用します。接続はスイッチの上と下の接点をたすき掛けにして、下から入れて真ん中から出すという単純な方法です。方法は単純ですが、ちゃんと切り替わっているか確認のためにテスターなど当てないで下さい。トランスを使用している場合は一気に帯磁して高域特性が残念な事になります。残念ながらそうしてしまった方は『トランス 消磁』でググって下さい。

極性切替は文字通り正相/逆相を切り替えるスイッチですが、方法は2種類あります。音声信号をフロントパネルまで引き回してDPDTのスイッチを使用して切り替える方法と、XLRの所に小型のリレーを装着して音声信号は最短でXLRに供給して、フロントパネルのスイッチはそのリレーをコントロールする方法です。特性的には音声信号最短でXLRの方が有利に思えますが、聴感的には一概にそうとも言えずケースバイケースで勘を頼りに決める事になります。今回はoutputトランスのレイアウトが割とフロント側に寄った事もあって、アナログ的にDPDTの方が好印象だったのでその方法を採用します。接続はスイッチの上と下の接点をたすき掛けにして、下から入れて真ん中から出すという単純な方法です。方法は単純ですが、ちゃんと切り替わっているか確認のためにテスターなど当てないで下さい。トランスを使用している場合は一気に帯磁して高域特性が残念な事になります。残念ながらそうしてしまった方は『トランス 消磁』でググって下さい。

次にファントム電源ですが、XLR-inputのpin 2,3にそれぞれ6.8KΩの抵抗をハンダ付けして抵抗を1つにまとめ、PSUの+48VDCからフロントパネルのスイッチを経由して、そこに接続すれば完了です。LEDを付ける場合はアノードに適当な値の抵抗を接続して点灯するようにして下さい。カソードですがエコの時代に反しますが0Vに1本ずつ引き回します。私の場合、0Vに接続する必要がある線はホントに面倒ですが、最初はそれぞれ1本ずつ引くのが基本となります。その後に音色等と相談しながら取り回しを変更したり、一点アースを崩してみたりと果てしない作業が続きます。

次にファントム電源ですが、XLR-inputのpin 2,3にそれぞれ6.8KΩの抵抗をハンダ付けして抵抗を1つにまとめ、PSUの+48VDCからフロントパネルのスイッチを経由して、そこに接続すれば完了です。LEDを付ける場合はアノードに適当な値の抵抗を接続して点灯するようにして下さい。カソードですがエコの時代に反しますが0Vに1本ずつ引き回します。私の場合、0Vに接続する必要がある線はホントに面倒ですが、最初はそれぞれ1本ずつ引くのが基本となります。その後に音色等と相談しながら取り回しを変更したり、一点アースを崩してみたりと果てしない作業が続きます。

と言う事で、本日はここまでとさせて頂きます。

追記:コネクターのピン番号 ( ch1)が一部違いましたので訂正しました。11/15