マイヤーの水を燃やす技術を完成させた

日本人がい

る!!

GhostRipon

さん(HN)その人だ!!

有言実行、とうとう『日本製品』を作り

上げた!!第11弾

まずセル製作が、心臓部分となる。最効率を求めるためにも最大関門であろう。それには試行錯誤が予想される。そこはマイヤーの設計思想に基づき、再検証されながら製作が進む。その慎重さが有り難いし、より元の設計思想を学ぶ上で貴重な参考になる。

今回は、多くを書かない。とにかく、転載を急ぐことにする。ちょっと一身上の多忙もある。賢察の上、真贋を判別頂きたい。

【転載開始】2010年01月02日(土)パイ プの調律2(セル製作)

テーマ:実験

パイプの切断は、パイプカッターを使用しまし た。

以前購入していたもので、価格はたしか420円(ダイソー)だったと思います。

試しに付属の刃(軟鉄・銅・樹脂用)で切った所、4箇 所切った所で刃が砕けました(笑)

そんな訳で、ステンレス用の刃を購入(600円くらい)して全部切りました。

流石ステンレス用と謳うだ けあり、耐久性は抜群です。

パイプカッターは、きっちり直角に切れる点と、微調整すれば正確に長さを出せるので良いです。

気になる点は、 刃の方が本体より価格が高く・・・ なんか悔しいな。

これで切ると切断面はとてもキレイなのですが、内側に、ごっついバリがでるので、サンダーに 紙やすり刃を

つけてとりました。

ステンレスなので、面取りカッターごときではびくともしません。

ちなみにステンレスは、 難切削材(なんせっさくざい)と呼ばれています。

加工が大変な金属と言うことだな。

ダイソーのコバルトドリルですが、1 本はすぐにダメになりましたが、もう一本は問題ない。

刃のつき方にバラツキがあるようですが、対ステンレスで十分に実用レベルです。

(鉄 やアルミなら永久に使えそうなレベル)

ここまで色々と書きましたが、セルパイプの製作については、道具を一からそろえての加工の 手間を考えると、

レーザーで切ってもらった方が、結果的に安く高精度のものが手に入るので、作ってみようと考えている方は、

その点を十分 考慮するべきだと思います。ハイスでは、キーキー言ってびくともしないよ。(超硬推奨)

加工精度は、基準寸法に対して(プラスマイ ナス)各0.25mm以内で収まれば、周波数の差は出ないと思います。

(計測誤差レベルで収まると思います)

インナーと アウターチューブの周波数差は、加工誤差を含め100Hz以内でOKとしてます。

差が大きいように感じるかもしれませんが、8000Hzで差 100Hzですので1.25%です。(結構正確でしょ)

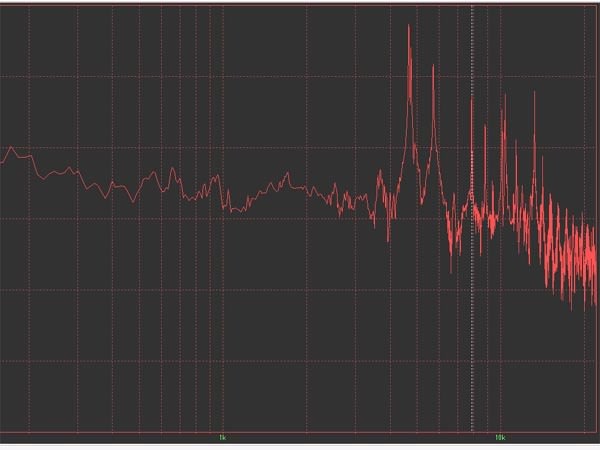

以下、画像の説明。

計測のグラフは、サウンドカードによって変化 するみたい。上下の大きいグラフがPCで、ワイドがノート。

この場合、ノートの方が見やすいね。(こちらの方が高周波を拾うみたい)

周波 数のグラフは、ピークが1つだけ出るわけではないので、グラフを読み取る必要があります。

ここが良くわからなかったので、いろいろやって寸法を決 定したわけです。

(自分の解釈であっているかどうかは不明ですが)

試行錯誤して色々試しているから、参考になるとは思う。

1)インナーチューブ

(PCでの測定グラフ)白い縦点線が 7800Hzくらい/M5ボルトあり

(ノートでの測定グラフ)白い縦点線が 8100Hzくらい/M5ボルトなし

2) アウターチューブ

(PCでの測定グラフ)白い縦点線が 7800Hzくらい

(ノートでの測定グラフ)白い縦点線が 7800Hzくらい

(ノートでの測定グラフ:スロット分 150-22=128mmに短くしたΦ20のパイプ)白い縦点線が7800Hzくらい

縦線部分に山はなく、左のピークで6352Hzです。

わ かったこと

*128mmのグラフから、全長を短くするとグラフが右にスライドするだけ。

(スロットを 切ったグラフの、左から2個目の山と同じ位置)

本当は、この山であわせるべきなのかも知れないが、他の山で合ったのでOKにしてます。

ス ロットが深いと、加工が大変になる。

*スロットを切ると、周波数の山の間にもう1つ(2つ?)山を作ることができるようだ。

で すので、スロットを切って調律する方法と、全長を詰めて調律する方法では、結果が異なることになる。

スロットを切る方法なら、アウターとインナー のパイプ長を表面積比や体積比などから決定し、

最後に両者の周波数を合わせることも可能。当然、設計の自由度が増す。

たぶん、そ のような理由からスロットを採用したのだろうと思う。

見た目単純ですが、よく考えられてます。

設計思想を知るのは面白い。

そ して、セル作りはつづく。

ブラウン・ガス(水で走る自動車)関連リンク集

http://ameblo.jp/ghostripon/entry-10368895283.html【転載終了】