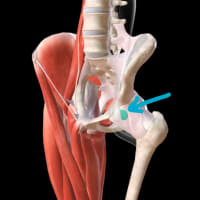

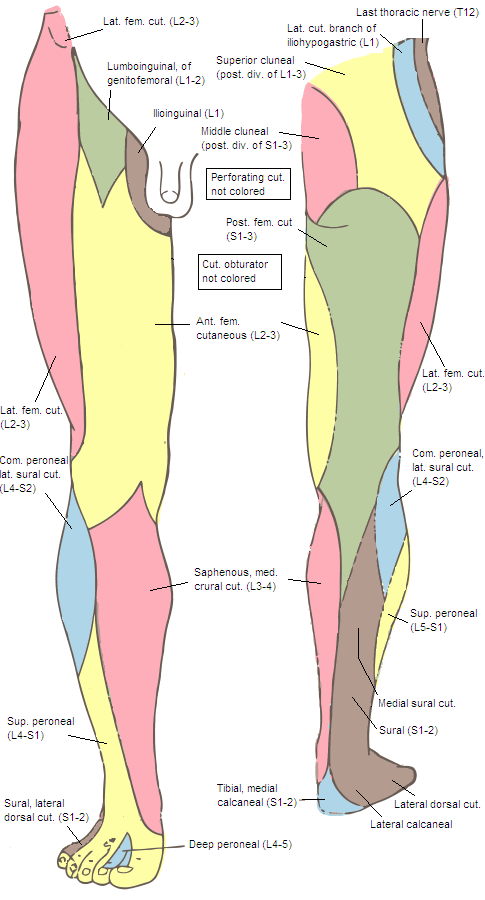

↑大腿部の皮(知覚)神経の分布図

図版引用:Gray's Anatomy ヘンリーグレイ著

鼠蹊部から膝の内側の痛みの相談で来院されたAさん(70代女性)。

Aさんの既往症は変形性股関節症。

大腿部(鼠蹊部・大腿前面・大腿外側)の痛みの相談は、Aさんのような変形性股関節症の患者さんにはよくある相談で珍しい症状ではありません。

しかし、Aさんの口からはちょっと興味深い診断名が出てきました。

Aさん、病院で「神経痛」だと言われたっていうんです。

と、本題に入る前に、

ここでちょっと寄り道して「関節の変形と痛みの関係」と「変形性股関節症」について補足させてください。

まずは「関節の変形と痛みの関係」について

関節の「変形」というものは、その関節を取り巻く筋や靭帯による張力のバランスの狂いから、

長期間にわたり構造上無理のある運動を強いられることで生じます。

関節を支える「筋や靭帯」の張力バランスが狂った状態では、

過度に使われて疲弊してしまう部位や、使われなくなることで委縮してしまう部位が出てきます。

こうなると、過労を生じた筋などの組織は過労による痛みを

そして、委縮した筋や靭帯といった組織は脆弱性による痛み(組織は耐久限度を超えそうな負荷を与えると「痛み」を訴えます。ダメージを受けてもろくなった組織は軽い負荷でも痛みを生じるようになるのです。)を生じやすくなります。

また、構造上無理のある動きが繰り返されることで、関節周囲の軟部組織には細かな傷がたくさんできてしまいます。

この「細かな傷」が「できては治り、また傷ついて…」を繰り返すことで関節はその形を変えてゆくんです。

これが関節の変形の本態です。

よく「関節が変形しているから痛む」と考えられてしまいがちですが、それは勘違いなんですね。

正しくは「変形するような無理な動きが定着しているから、負担に耐えられなくなった組織から痛みが生じているのです。

だからこそ、徒手的な治療で「変形性関節症」に伴う痛みを癒すことができるわけなんです。

さて次に「変形性股関節症」について

この変形性股関節症というのは、書いて字のごとく股関節という関節に生じた関節の変形です。

この故障、僕らの間では略して変股(へんこ)って言われます。

その変股の特徴的な症状は、「股関節の強い可動制限」と「股関節周囲の痛み」です。

変股の患者さんでは股関節の外転動作(股を開く動作)と伸展動作(大股で一歩踏み出した時の後ろ側の脚を思い浮かべてください。あれが股関節の伸展です)の制限が強くあらわれます。

また、痛みは股関節の奥(関節炎を生じた時など)や鼠蹊部、太もも(内側が多いけど前面や外側、裏側にも出てきます)や膝(内側が多いですね)、腰(股関節の低可動性の代償として腰部の過用による故障を生じます)にも出てきます。

この変股、臼蓋形成不全(最近では発育性股関節形成不全とも呼ばれます)という乳児期に寛骨臼という骨盤側の大腿骨の受け皿の発達が上手に行われなかったケースに続発して発症することが多く、

その臼蓋形成不全は「男女比1:5~9」と、女性に多い故障なので変股もまた女性に多く発症します。

その多くは閉経後の、カルシウムの代謝がガクンと変わるころから問題が顕在化してゆきます。

変形性股関節症の場合、内転筋や腸腰筋、中小殿筋や梨状筋をはじめとする外旋六筋、ハムストリングスの過労による症状が生じやすくなります。

これは浅い臼蓋による股関節の不安定性を大腿骨頭に臼蓋を(骨盤を)かぶせる様にして安定させた結果、

いつも股関節を軽く曲げた姿勢で頑張ってるって状態を表しています。

こうした筋バランスをただすには大殿筋と下腹の腹筋群による骨盤を後傾させる(骨盤を立てる感じ)力を高めるといいんですが、

変形性股関節症では変形のために股関節の伸展や外転という動きが殺されてしまうので、

それらの筋群を運動に参加させるには関節の可動性を可能な限り取り戻すという手順も必要になります。

以上を前提として、Aさんの話に戻りましょう。

Aさんに病院での話を詳しく聞いてみると

「腿の付け根から膝の内側がいつも痛い」と話したところ、

レントゲンを撮り、膝の曲げ伸ばしを確認し、

「股関節も今まで通り。(股関節の変形はあっても炎症所見がみられていないということでしょう)

膝も問題がない。

腰椎に変形があるから、これは神経痛だよ。」

と言われたそうです。

おそらく病院の先生は外側型の腰部脊柱管狭窄症を疑われたようです。

たとえドクターの診断が下っていたとしても、

治療する以上は患者さんの状態をこちれでも調べてからでないと手は入れられませんので、

私の方でも早速Aさんの身体を調べてみることに。

始めに立位からの前後屈・左右の側屈回旋・スクワットなど、

全体の状態を見てみます。

しかし、「神経痛」と太鼓判を押されているならば出ていてほしい所見が見当たりません。

脊柱管狭窄症による下肢痛であれば立位での後屈や側屈でも再現がみられるはずですが、

それがないのです。

さらに、詳細を診てみることにしました。

しかし、

大腿神経のストレステストで有名なFNSテスト※をはじめ、

※うつぶせで踵をお尻につける運動から大腿神経をストレッチしてゆきます。

症状の再現があれば、つまり神経痛が出たら陽性と考えます。

大腿神経がダメージを負っているかどうかのストレステストです。

脊柱管狭窄を考慮してケンプテスト※を見てみても全く症状のショの字も出てきません。

※脊髄神経が末梢神経として脊柱から顔を覗かせる穴を椎間孔と言います。

その椎間孔は斜め後ろに脊柱をそらせることで狭めることができるんです。

例えば、右下肢の神経痛なら右斜め後ろに腰を逸らせると椎間孔が狭まることで神経を締め付けることができるんです。

で、神経に傷や腫れといったダメージがあれば神経痛(放散痛)が現れる、というテストです。

これもストレステストですね。

しからば脊柱管でのトラブルも踏まえ、立位体前屈(腰椎の屈曲)をチェック。

※これはヘルニアなんかで陽性になるテストですが、高齢の患者さんの場合は椎間板の変性による膨隆や椎体辺縁の骨棘による馬尾神経へのストレスの有無を見るために行います。

ついでにハイパーバックエクステンション※と、

※これは立位で行うケンプテストですね。

腰椎部での神経の絞扼(締め付け)を炙りだすのに必要なテストを追加しますが脚は一向に痛みません。

全部陰性です…

ちなみに皮膚の知覚も正常。

腱反射も正常。

つまり、痛みの感じられている大腿部(太もも)に通じる神経への検査では症状の再現が全くないのです。

これに対して、歩きつき(歩容といいます)を見てみると、異常歩行(トレンデレンブルグ徴候)がみられます。

どうやら動きの狂いの支点となるのは内転筋と腰方形筋のようです。

さらに痛い側の踵が付く瞬間と体重が乗る瞬間に痛みが感じられると言います。

これらの情報から、私の見立てでは同部の「筋膜由来の痛み」の線が濃厚となりました。

恐らく踵が付く瞬間(踵接地期)には大内転筋(股関節伸筋としての働きに着目)と腰方形筋が、

体重が乗る過程(~立脚中期)では長短内転筋(股関節屈筋としての作用に着目)が、

それぞれ引き伸ばされるように働く中で痛みを発しているのでしょう。

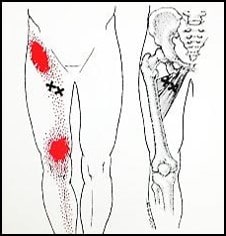

腰方形筋

腰方形筋

長短内転筋

長短内転筋

大内転筋

大内転筋

図版引用: Travel&Simons’ Trigger Point Flip Charts LippincottWilliams&Wilkins

確認のため、

内転筋や腰方形筋の長さを調べると、やはり健側(痛まない側)と比べて短く緊張しています。

さらに図にあるような圧痛点を丹念に探すとやはり図と同じ場所に圧痛点を見つけます。

それらを押圧すると件の場所(鼠蹊部から膝)に痛みが広がると言います。

ここまでで、すくなくとも痛みの訴えの原因の一つにトリガーポイントが確実にある、ということが解りました。

今度は、それぞれのトリガーポイントを可能な限り解放してみることで、推論の答え合わせを行います。

Aさんの歩容はだいぶきれいになり、鼠蹊部から膝の内側に広がる痛みは1割程度にまで減ったとのことでした。

どうやら見立ては間違っていなかったようです。

こういった手法を治療的診断と言います。

Aさんには神経痛の線は心配しなくていいことを伝えました。

でも、Aさんの顔には腑に落ちないと書いてあります。

そりゃそうですよね。

病院では「腰からくる神経痛」と言われたんですものね。

でも、こうしたケース、実はよくあることなんです。

多分、Aさんは結構上の腰椎(1番2番)まで変形があったんでしょう。

お医者さんもレントゲンだけを見て症状とかみ合う所見として『あ、これだ!』と考えたのかもしれません。

でも、私が行ったような「手」で行う昔ながらの理学検査をしなかったので、筋膜由来の痛みの可能性を見落とされたのでしょう。

診察での本当のところは当の先生しかわからないことですが、

一般的に病院では生死にかかわる重大な問題がないかを真っ先に考え判別してくれるところですので、

こういった生死の問題に直結しない問題について、忙しい診察の中では手順が省かれてしまうことも多いのかもしれません。

Aさんには、Aさんからうかがい知れた診察の様子(何をして何がされなかったか)を聞いた話と私の実施した検査で解かる範囲で考えられる線をお話し、無事ご納得いただくことができました。

お家でできるセルフケアを伝え、この日のAさんの治療を終えました。

=おわり=