この数日で、山々の色付きがグッとすすみましたね。

週末には、3・4年生の発表練習も熱を帯びてきたようです。

月曜日には校内でお披露目。そして本番25日に照準を当てます。

さて、木金と学校を留守にしました。

都内で行われた、全国連合小学校長会研究協議会東京大会に参加してきました。

全国津々浦々から3,000人の参加者を得て、75回の記念大会でした。

会場の東京国際フォーラムのどデカさと、トイレ待ちの列の長さに驚きつつ、

分科会では、大月と鳥沢をちょびっと自慢してきました。

4年ぶりの参集。やはり臨場感と連帯感はオンラインの比ではありません。

大いに研を究めようとした2日間でした。

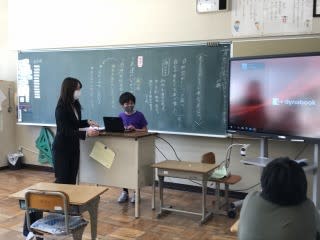

変わって本日、県内各処より小中の先生方がここ大月に集まり、

73次の秋季教育研究山梨県集会が開催。長崎知事など、30人近いご来賓をお迎えし、子どもたちを中心に据えた数多くの実践が持ち寄られました。

歓迎の言葉、大月市長。

県内では一番小さな規模になってしまった北都留支部ですが、その分総出でお出迎え。本校職員もフル回転。

リポーターとして、世話人として、そして裏方として。

研を究めます。

会場には、K部p会長他、市p連の方々も足を運んで下さいました。ありがとうございます。研究成果はもちろん子どもたちに還元。

<日々雑感>

ドローン撮影のワンショット。このあとのアップとルーズは式典で。

この日は、子どもたちの研が究められます。