居合い・抜刀術の勝敗は鞘の内にあり・・・。

初太刀で勝負を決するのが剣術の極意であり、居合いでは刀を抜くまでが勝負で、刀が鞘走った時が最後となります。映画やドラマの斬り合いのように、あるいは剣道の試合のように刀を打ち合って攻防を重ねることはまずありえないのです。 二の太刀は飽くまでとどめなのです。一の太刀で斬り損じた時が、自分が死ぬ時と思った方がよいのです。なにしろ日本刀は重いので、返し技など思うようには出来ません。現代の剣道の試合で見るような、見せ太刀を振るって牽制(フェイント)してから二の太刀、三の太刀を振るおうなぞとセコイ考えをもっても、相手の胆力が優れていて、相打ち覚悟で一撃で倒そうと狙っている時にはおいそれと見せ太刀を振るうことなど出来ません。

侍と違って、武芸者(芸者)は絶対倒されてはいけないのです。自分が死んでしまっては、これまでの修行が水の泡となるのです。一派、一流を作り上げ、弟子を増やし、後世に名を残すためには、途中で絶対に死ぬことはできないのです。

どんな手を使っても勝たなくてはならないのです。フィクションですが、宮本武蔵の京都三十三間堂、一乗寺下がり松、巌流島などでの戦いかたが武芸者の実態だろう思います。だまし討ちや不意打ちの類は当たり前だったのです。

侍の場合は自分が死んでもある意味かまわないのです。侍は主人と「ご恩と奉公」の関係でなりたっている商売で、しかも「ご恩=家禄」は自分がいただいているのではなく字のとおり家がもらってるので、自分の死より家としての「ご恩と奉公」の関係が維持されることが全てなのですから、いかに立派に(江戸時代であれば儒教・朱子学に規定された立派さで)死ぬかがより重要なわけです。

相手を殺したら、その場で自害するのが立派なのですから、こんなルールでは武芸者はたまったものではありません。侍は映画やドラマでのように簡単には刀は抜けないのです。めったなことで斬り合いなんか出来ません。町人など簡単に無礼討ちなどには出来なかったのです。恥ずかしい死に方をしたら(後ろから切られる、刀を抜かないで斬られる、ふんどしが解けていた・・・など)、士道不心得として、お家断絶にもなってしまうのですから。

さて、斬り合いの極意は、下の下は相手の刀を払ってから斬ること、下は相手の刀を受けてから斬ること、中は相手の刀をかわして(よけて)から斬ること、上は相手が切り込んでくる前に斬ること、上の上は相手が刀を抜く前に斬ること、と言われますが、もっと言えば相手が戦意を持つ前に斬ってしまうのが一番なのですね。恐ろしい・・・・!!!

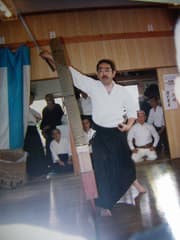

<関東戸山流居合道会>

初太刀で勝負を決するのが剣術の極意であり、居合いでは刀を抜くまでが勝負で、刀が鞘走った時が最後となります。映画やドラマの斬り合いのように、あるいは剣道の試合のように刀を打ち合って攻防を重ねることはまずありえないのです。 二の太刀は飽くまでとどめなのです。一の太刀で斬り損じた時が、自分が死ぬ時と思った方がよいのです。なにしろ日本刀は重いので、返し技など思うようには出来ません。現代の剣道の試合で見るような、見せ太刀を振るって牽制(フェイント)してから二の太刀、三の太刀を振るおうなぞとセコイ考えをもっても、相手の胆力が優れていて、相打ち覚悟で一撃で倒そうと狙っている時にはおいそれと見せ太刀を振るうことなど出来ません。

侍と違って、武芸者(芸者)は絶対倒されてはいけないのです。自分が死んでしまっては、これまでの修行が水の泡となるのです。一派、一流を作り上げ、弟子を増やし、後世に名を残すためには、途中で絶対に死ぬことはできないのです。

どんな手を使っても勝たなくてはならないのです。フィクションですが、宮本武蔵の京都三十三間堂、一乗寺下がり松、巌流島などでの戦いかたが武芸者の実態だろう思います。だまし討ちや不意打ちの類は当たり前だったのです。

侍の場合は自分が死んでもある意味かまわないのです。侍は主人と「ご恩と奉公」の関係でなりたっている商売で、しかも「ご恩=家禄」は自分がいただいているのではなく字のとおり家がもらってるので、自分の死より家としての「ご恩と奉公」の関係が維持されることが全てなのですから、いかに立派に(江戸時代であれば儒教・朱子学に規定された立派さで)死ぬかがより重要なわけです。

相手を殺したら、その場で自害するのが立派なのですから、こんなルールでは武芸者はたまったものではありません。侍は映画やドラマでのように簡単には刀は抜けないのです。めったなことで斬り合いなんか出来ません。町人など簡単に無礼討ちなどには出来なかったのです。恥ずかしい死に方をしたら(後ろから切られる、刀を抜かないで斬られる、ふんどしが解けていた・・・など)、士道不心得として、お家断絶にもなってしまうのですから。

さて、斬り合いの極意は、下の下は相手の刀を払ってから斬ること、下は相手の刀を受けてから斬ること、中は相手の刀をかわして(よけて)から斬ること、上は相手が切り込んでくる前に斬ること、上の上は相手が刀を抜く前に斬ること、と言われますが、もっと言えば相手が戦意を持つ前に斬ってしまうのが一番なのですね。恐ろしい・・・・!!!

<関東戸山流居合道会>