おっと!あぶない!あぶない!

更新が遅くなりましたが💦

1週間、頑張りすぎました😅

ついにー!360曲目〜!!!

世の中クリスマス〜の日を越えて、12/26です。

長崎最後の2日間のホテルで、快適だったけれど、エアコンの乾燥にやられて…

バタバタな毎日に体力が追いつかなかったのかも?

やっぱり体力つけねば!です。

もうすぐまるまる一年やってきたスティールパンで童謡唱歌プロジェクトが終わります。

がんばれー!わたしー!笑

*****♪*****

12月26日。

スティールパンで童謡唱歌(360)

『お正月』

作詞:東くめ

作曲:瀧廉太郎

クリスマスが終わると、「も〜いーくつねーるーとー…」と歌い始めるのが日本でございますね!

この前大好きなYouTubeチャンネルを見ていたら、ドイツでは12/24からもみの木を飾り始めて、2週間くらい飾っておくんですって。

国や宗教の違いで、いろんな文化がありますね!

『お正月』は、新年をテーマにした日本の童謡で、1901年7月に刊行された『幼稚園唱歌』が初出だそうです。

最初と最後に似たメロディが来る「小三部形式」で、ファとシがない、ヨナ抜き長音階です。

子どもたちが正月の到来を待ち望む内容を歌っています。

1番には凧とこまが登場→男の子向けの歌詞になっていて、

2番にはまりとおいばねが登場→女の子向けの歌詞になっている…とのこと。

【歌詞引用】

1.

もういくつねると お正月

お正月には 凧(たこ)あげて

こまをまわして 遊びましょう

はやく来い来い お正月

2.

もういくつねると お正月

お正月には まりついて

おいばねついて 遊びましょう

はやく来い来い お正月

◎お正月に向けて。

(一般的なこと!?我が家と違うところもあり…地域によっても違いそうですが…)

★「煤(すす)払い」

正月に年神様を迎えるために、1年の汚れを落とす行事だそうです。

江戸城で12月13日に行われていたことからこの日を「正月事始め」として、正月の準備にとりかかる日とされているとのこと。

今は、家の中で火を焚くこともないので煤はないけれど、年末の大掃除にとりかかる目安となるそうです。

★「門松」

新年に年神様が降りてくるときの目印だそうです。

常緑の松は神が宿る木と考えられ、後に竹が長寿を招く縁起ものとして添えられた…とのこと。

玄関前に左右に飾り、向かって左側を雄松、右側を雌松と呼ぶそうです。

門松を29日に立てるのを「苦立て」、31日に立てるのを「一夜飾り」といって敬遠されるので、28日頃に立てるのがよいとされているようです。

(我が家には門松はなく、紙に門松が描かれているのを玄関に貼っていた…今も。)

★「しめ飾り」

家の中が年神様を迎えるために清められた場所であることを示すそうです。

しめ飾りには、ウラジロ(不老長寿)やユズリハ(子孫繁栄)、ダイダイ(家運隆盛)など、縁起のよい植物があしらわれているとのこと。

★「鏡餅」

「鏡餅」は家にお迎えした年神様の依り代(居場所)として飾られるとのこと。

昔から「餅」は神様に捧げる神聖な食べものとして、祝い事や祭りには欠かせないものだったそうです。

鏡餅の丸い形は"人の魂"を模して作られ、それが神事に使う鏡の形と同じだったので「鏡餅」と呼ばれるようになったそうです。

餅を大小2つ重ね合わせるのは、月(陰)と日(陽)を表し、縁起がいいと考えられたためだそうです…が、我が家は3段のもあったような気がする!?!?

鏡餅も門松同様、29日、31日を避けて飾り、1月11日の鏡開きにお汁粉などにしていただく…ということでした。

◎我が実家のお正月準備。

(旅館をしていたし、しきたり多かったから、結構おおごと!)

★28日…神棚の掃除←やりたかったけど、昔は父が兄とやっていて、私は女だから…ってことで掃除をさせてもらえなかった。

(宝船があって、お金を波のように並べるのがやりたかった!!!!!w)

でも、ある時から許可が下りて、手伝い始めた。

神棚掃除が出来なかった頃は、母と各部屋のカレンダーを取り替えたり、あとは何をしてたっけな?

★30日

早朝暗いうちからお餅つき。

ぺったんぺったんぺったんこ!

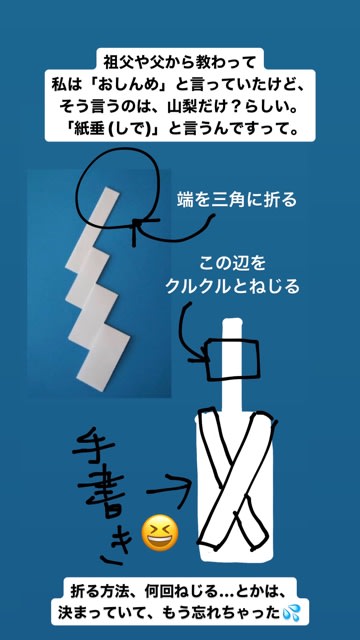

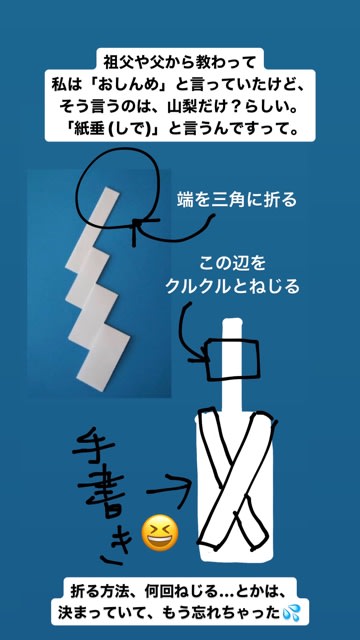

お餅つきの途中から、兄と私は祖父に呼ばれて、小ぶりな松に"おしんめ"?(紙垂[しで]というらしい)…稲妻を表している形の方じゃなくて、手を前で交差しているような形の紙の方…の上の部分をネジネジ捻って(方向が決まっている)、紅白の水引で結ぶ。(赤と白の方向も決まっている!)

マツヤニで手がすごいことになる!

↑右下の方、どっちが前か忘れちゃったから、間違えているかも…💦

稲妻を表している紙垂は、トップを三角に折る(方向が決まっている)!

全部終わったら、本館・別館の客室全てに1つずつ飾る。(兄は必ずズルをする!!!私は真面目にやる!!!…なのにお年玉が一緒だなんて!!!って今になって思うw)

★31日の夜

あれ?なんか食べたな…

鱒か?ますます繁盛するように、鱒を食べる!

その後。

紅白を見ている途中、午後10時になると家族揃って"福茶"を飲む。福茶を飲む前に父が神さま仏さまにお経をあげる。お茶飲んで、落花生を散らかしながら食べて(笑)、みかん食べて、福茶終了。

紅白が終わると、叔父が演歌を歌いながら我が家に来て、父と兄と私で初詣に向かう。

その間、母は居間の掃除を始める。

初詣に行く前に、たぶん12/31のうちに、かばん屋さん(?)へ"お財布"を買いに行く。(なぜだ?調べたら"締め財布"というものが出てきたけれど、それ?ちゃんと知らない…(^_^;))

そのお店で福茶と、白い砂糖にちょんちょんと付けて食べる"梅"をいただく。(なぜ砂糖に付けていたのかは今でも不思議だけど、その梅、好きだった!)

初詣はその年の方角の神社と近くの神社の2ヶ所。

…で、以上。かな?

お正月もいろいろあった…のは、『一月一日』を弾いた2023年元旦のYouTubeやブログに書いたかな?

小さい頃に、しきたりをたくさん経験できてよかったと思います。

だんだんそういう文化も無くなってきて、日本らしさ…というのが薄れてきてしまうのは残念ですが。。。