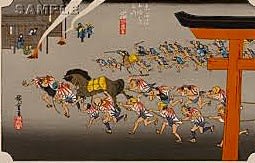

歌舞伎十八番の「景清」が東海道53次の「宮宿」にいた。宮宿と言えば名古屋の熱田神宮の門前町・港町にある。伊勢参りへの旅人もにぎわう東海道の中心的宿場町でもある。原画の広重の浮世絵には、「御馬塔(オマント)]という作物の出来を占う競走馬をはやす半纏チームが描かれ、近隣の町村が馬を奉納する「馬追祭」神事が中央に配置されている。裸馬に菰を被せてはやし立てている庶民の顔が緩んでいる。画面の天地には墨色が塗られ、火を焚いている様子も描かれているのでこれは夜の時間軸であることがわかった。また、右の鳥居は熱田神社のある現在地を暗示している。(画像は東京伝統木版画協働組合webから)

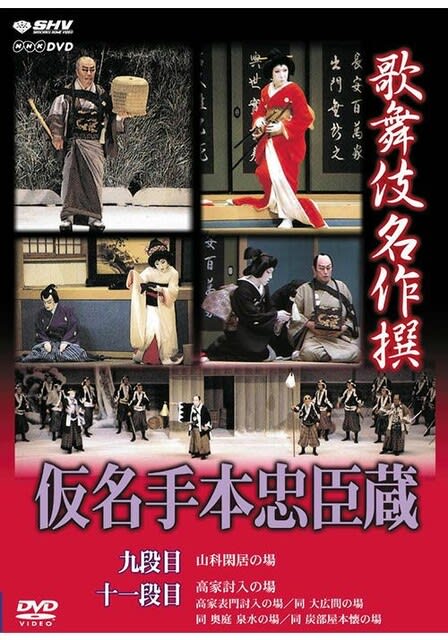

三代目豊国は広重の錦絵を背景に援用して、源平合戦で源氏を苦しめた勇猛な武将・平景清を登場させている。景清は歌舞伎・人形浄瑠璃・能・落語などの主人公としてヒットする。それは「景清物」と言われる地位さえ確立している。実在した歴史的人物だが、ときの権力にストレスを感じていた庶民にとっては反権力のダークヒーローともなり、日本の各地に広範囲に伝説となっている。

(歌舞伎事典webから)

(歌舞伎事典webから)

さて、景清と宮宿とのかかわりだ。壇ノ浦の戦いで敗れた景清は熱田神宮に隠れ、神社の姫と結ばれる。しかし、頼朝殺害を企み、秘密の宝を知る罪人として捕縛され牢に閉じ込められてしまう。その牢の目の前で妻と娘が過酷な折檻をされてしまう。それを我慢していた景清はついに牢を破戒して妻子の解放を遂げる、という歌舞伎の真骨頂「荒事」が仕組まれる。

この豊国の役者絵は、八代目市川團十郎(1823-1854)を描いている。八代目は、粋で色気もあり、上品であるところから絶大な人気があったが、32歳の若さで原因不明の自殺をしてしまう。先代の名優「七代目」が生涯で5人の妻がいたり、子どもが12人もいるなど、その奢侈な暮らしに天保の改革の影響で自宅が壊され、江戸追放となるなど波乱万丈の生涯を送った。そのため、若くして突然「八代目」になった團十郎は、筋を貫徹する性格のためか家庭でも孤立し、そうした環境に適応できなかったのかもしれない。

そんな背景を踏まえたのか、景清の「隈取」は、上半分が紅色の筋で激しい怒りを表し、下半分が藍色でやつれた悲壮な心境を表している。景清と八代目をダブらせているのかもしれない。

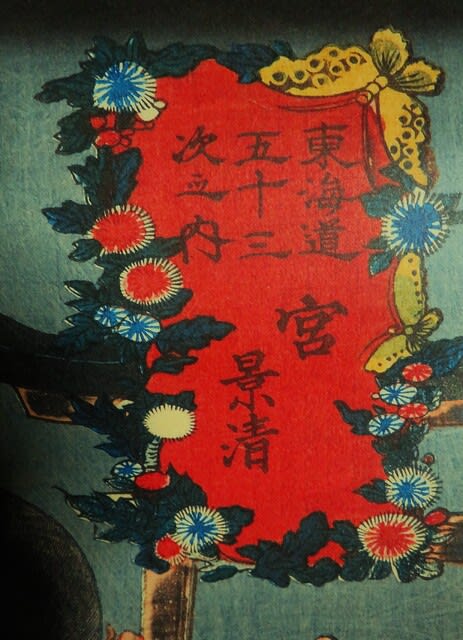

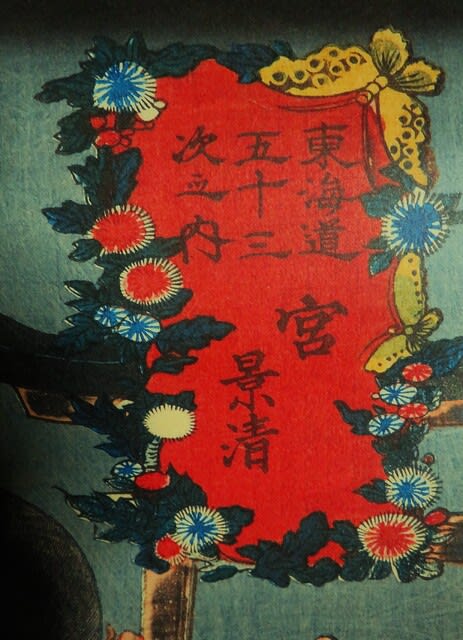

この豊国の「役者見立て東海道」の役者絵を最初に見たときに、右上の景清と書いた表題が神社の扁額だとは気が付かなかった。よく見るとその後方に鳥居もあるのを後でわかった。浮世絵が仕掛けられた謎解き絵でもあるのを実感する。

版元は幕末の「井筒屋」庄吉。彫師は天才と言われた「小泉巳之吉」(1833,天保4~1906,明治39) の「彫巳の」プロである。とくに髪の毛の細さは筆で描いたような繊細さで世界を驚異させた。このさりげない所の上に、二つの印がある。それは名主2名の検閲印だとわかった。ひとりは「浜弥兵衛」であるのは解明できたが、その隣が解読できなかった。おそらく、「村松源六」ではないかと推察する。

(丸印の中に干支と数字の月)

(丸印の中に干支と数字の月)

これらの印からこの錦絵がいつごろのものかがある程度特定できるという。つまり、「極」印を使った時代(1791-1815)、名主の「単印」の時代(1843-47)、名主印が二つの時代(1847-52)、名主印2個と「年月印」の3個の時代(1852-53)、「改」印と「年月印」の時代(1853-57)、「年月印」ひとつの時代(1858)、一つの円の中に「十二支・数字・改文字」がある時代(1859-71)、十二支と数字による年月印のみ(1859-71)、という8期に分れる(吉田漱氏による分類)。

本錦絵は、「子五」つまり「子(ネ)」の年の5月に許可されたもの。それに名主印2個の計3個の印がある時代ということで、嘉永5年(1852)~嘉永6年(1853)の間に発行され、嘉永5年5月に発行されたのがわかる。浮世絵にはこうした謎解きが満載しているから面白い。

(画像は国会図書館webから

(画像は国会図書館webから