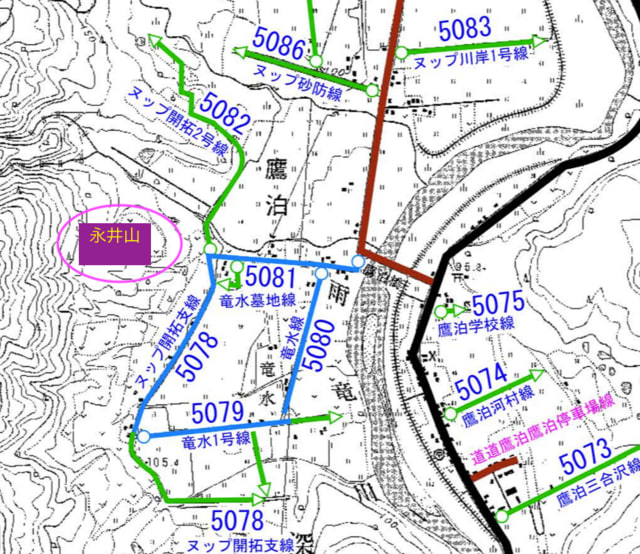

深川市道路網図によると、ヌップ開拓支線は永井山への道からぐるっと竜水地区の外周を一回りする道である。

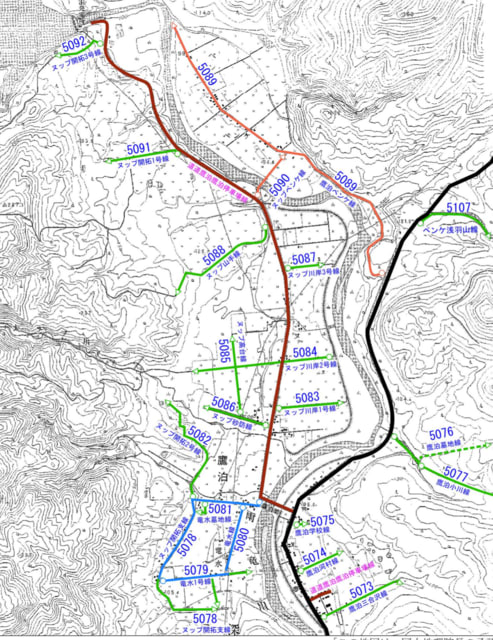

図は竜水地区の市道の再掲

支線というからには、本線(ヌップ開拓1号線、2号線、3号線)の付け足しというイメージに思えるが、道路名がつけられた当初はともかく今はこのヌップ開拓支線が竜水地域のメイン道路のように思える。車が通れるしっかりした道であり、道路の長さも他の市道より長い。

ヌップ開拓支線で囲まれた周囲には、過疎とはいえに田畑があり人も住んでいる。稲作とソバが半々くらいのようだ。

Google 航空地図で田畑が推測できる。便利なものだ。

オレンジ色で囲んだ濃緑地域が水田で、白で囲んだ地域がソバ畑で、緑で囲んだ地域が草地と思われる。

昭和30年代には、ヌップ開拓支線の山沿いに畑作と牧畜を営む数件があった。搾りたての新鮮な牛乳を飲ませてもらった思い出がある。