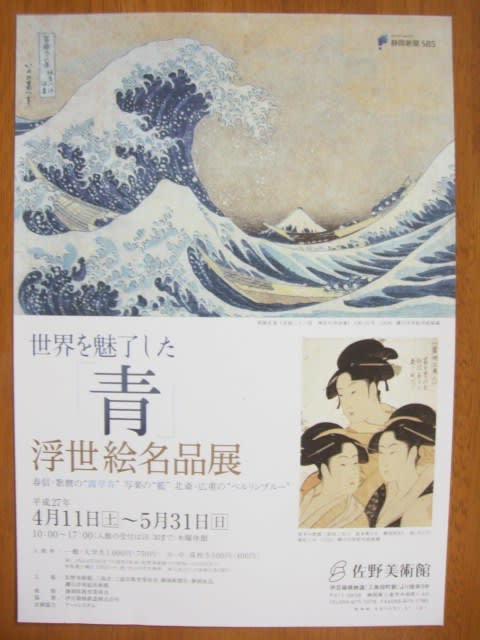

今日は 三島教室の夜間コースだったので、ちょっと早めに 三島に行って 三島の佐野美術館で開催中の 「 世界を魅了した 「 青 」 浮世絵名品展 」 を観てきました。 今回の展示会は 浮世絵に使われている 「 青色絵具 」 に焦点を当て、江戸時代の 浮世絵を展示・・・・鈴木春信や喜多川歌麻 が使用していた植物染料 「 露草青( つゆくさあお ) 」 ( つゆ草の花から取った 青色 ) 染めた時は美しいけれど、植物染料の為 色が落ちやすく 水に滲みやすいという特性があり、展示品も 本来 青色だった部分は 肌色のように変色していて ( 実物ですから 今から220年以上も前のものですから当然ですけど・・・ 220年以上も前の物が残っている事にも ビックリですけど・・ ) 想像するしかありませんでしたけど・・ その後の 東洲斎写楽等の 歌舞伎絵に使われていた 「 藍 」・・藍は 変色しないけれど、水に溶けず 濃い青から 薄い青へと変化させる事が困難・・・その後 ドイツで生まれた ベルリンブルーが 18世紀後半 長崎にもたらされ、葛飾北斎等に 効果的に使われるようになったもので、この染料は 変色しないで、水によく溶け 鮮明な色を保ちづつ、青野濃淡で 遠近感を自由に表現する事ができるようになった・・・と言う事です・・・ 今回の作品 もちろん 絵自体は 何らかの形で 観た事があるものもありますが、実物は 写真とかで観た物とは 全く別物と言える位 質感が違う 言葉に尽くせない位 素晴らしいものばかり・・・ 「 エッ? こんなに小さい作品なの? 」 と思う位 小さな紙に描かれた 浮世絵の 繊細な線・しかも 描いたというより 版画ですから その技法に 驚き・・・です・・・ 会場には 使われていた 版木や 顔料 道具なども展示されており、また 本物は これしかない・・みたいな物ばかり・・・ 先程も書いたものの 220年以上もの間 残っていたというのは まさに 奇跡 であり、220年以上も前に 日本人が こんなにも 繊細で美しい物を 作っていたという事に、改めて 日本の素晴らしさを 感じたものでした・・・・