さまざまある神社の約束(1)

さまざまある神社の約束(1) 神社の境内

神社の境内☆鎮守の森は、神があつまる場所

☆境内の基本的なつくり

*神社の入り口には鳥居がある

*鳥居をくぐると拝殿があり、拝殿の奥に神殿(本殿・正殿)がある

神社にある神殿

神社にある神殿☆神社には、「本社」とよばれる主祭神をまつる社殿がある

☆他に「境内社」と称する小さな社「摂社」「末社」「分社」がある

*摂社や末社は、主祭神とゆかりの深い神をまつる

*分社は、本社の祭神を分霊してつくられた神社

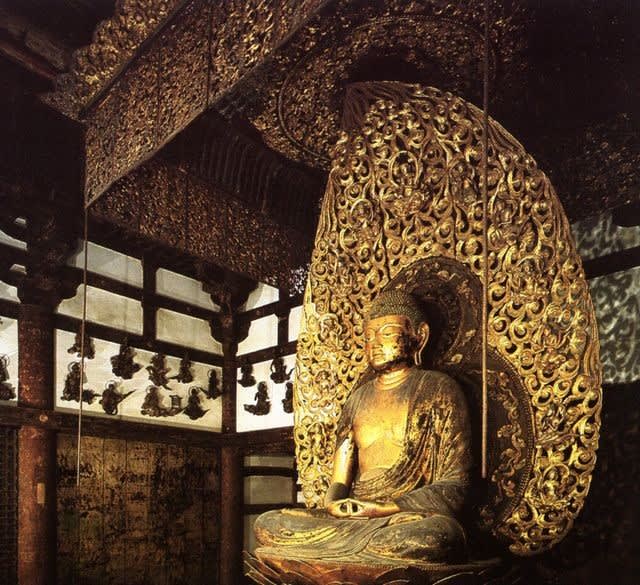

☆稲倉のデザインが神殿のデザイン

*神社の建物は、弥生時代以来、稲を納める倉に似たものがつくられた

*今日の神社の神殿も、稲倉神殿形式を受け継いごでいる

☆神社には、神殿や拝殿がない神社もある

*大和朝廷の発祥の地にある大神神社は、神殿をもたない

*大神神社は、背後の三輪山を拝むための拝殿だけが設けられている

神社と神職の格付け

神社と神職の格付け☆神社、神宮、大社がある

*「神社」といわれる普通のほか「神宮」「宮」「大社」「社」がある

*「神宮(神の宮殿)」で尊い神社をさす(伊勢神宮、明治神宮、石上神宮等)

*「大社」は、国津神をまつる中で、もっとも有力な神社

*八幡(「八幡宮」>「八幡神社」>「八幡社」の順で格付けが高い)

☆神職の名称 (関東「神主さん」、関西「禰宜さま」)

神社建築の原型・神明造と大社造

神社建築の原型・神明造と大社造☆神殿の形式には、さまざまなものがある

☆日本を代表する伊勢神官(神明造)と出雲大社(大社造)

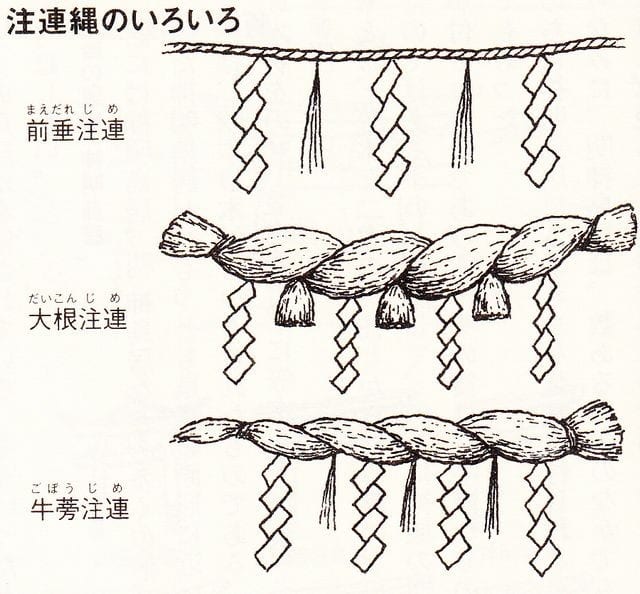

神域と人間界を分ける鳥居と注連縄

神域と人間界を分ける鳥居と注連縄☆鳥居は神域と人間世界の境界

*鳥居は、神が降りてくる神域と人間が住む世界とを区画する

☆注連縄を張る理由

*神社の入り口の注連縄は、従来神域のまわり全体に張られていた

*人びとに「ここにむやみに近づいてはならない」と告げるもの

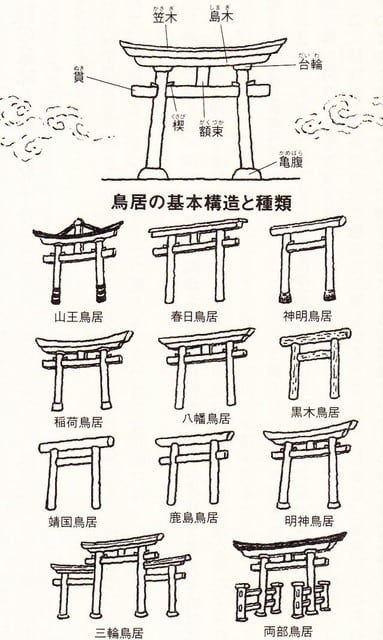

鳥居の形式

鳥居の形式☆古くは、神域の入り口に鳥居を一つだけおかれていた

*今日は、有力神社の多くは、参道に複数の鳥居がみられる

☆鳥居の原形・神明鳥居

*神明鳥居、明神鳥居などの多くの形式がある

*伊勢神宮の内宮では、最も古いと形式の神明鳥居

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました

出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『神道』

出典、『神道』

さまざまある神社の約束(1)(『神道』記事より画像引用)

What I want to do is to enjoy scuba.

What I want to do is to enjoy scuba. 復習

復習