🌸安楽死と尊厳死の是非非々3

⛳画期的だったNHKのドキュメンタリー

☆NHKスペシャルで「彼女は安楽死を選んだ」ドキュメンタリー

☆NHKスペシャルで「彼女は安楽死を選んだ」ドキュメンタリー

*全身が麻痺する進行性の難病「多系統萎縮症」を患う女性

*スイスでの安楽死を遂げるまでを追った内容

☆多系統萎縮症は全身の筋肉が萎縮しやがて死に至る神経筋疾患で

☆多系統萎縮症は全身の筋肉が萎縮しやがて死に至る神経筋疾患で

*今のところ治療法はありません

*患者さんは、歩行困難と軽度の言語障害ありました

*患者さんは、歩行困難と軽度の言語障害ありました

*このままだといずれ寝たきりになり

*人工呼吸と胃ろうが必要だと医者に言われ

*その状態を拒否するために安楽死を選んだのです

*家族は反対しましたが、自殺未遂を繰り返したことから

*家族は反対しましたが、自殺未遂を繰り返したことから

*家族も、本人の希望を受け入れる気持ちになったようです

☆ドキュメンタリーで画期的だったのは

☆ドキュメンタリーで画期的だったのは

*彼女が、スイスで家族に見守られながら

*致死薬の点滴を全開にし、意識を失う場面までを映し出したこと

☆安楽死に好ましい印象を与える映像だった

*番組内で同じ病気を患いながら

*番組内で同じ病気を患いながら

*生きることを選んだ患者さんも紹介されたことです

*その患者さんは、病気の進行でやせ衰え

*身体を動かすことも、しゃべることさえもできずに横たわっていた

*印象としては悲惨だと感じた人が多かったのでは

*両者を比べた場合、、安楽死に肯定的な内容だった

☆彼女には症状が進んでしまってからでは

*両者を比べた場合、、安楽死に肯定的な内容だった

☆彼女には症状が進んでしまってからでは

*スイスに行けないという恐怖があった

*日本では安楽死ができないからです

*動けなくなったら、死ぬまで死ねない恐怖が、彼女を急き立てた

☆日本に安楽死法が制定されていれば

☆日本に安楽死法が制定されていれば

*彼女も早すぎる決断をしなくてすんだでしょう

*そういう意味でも、選択肢としての

*安楽死を認める状況が求められていることを感じさせる番組でした

⛳番組には強い反発が

☆このドキュメンタリーには、強い反発もありました

*「日本自立生活センター」

⛳番組には強い反発が

☆このドキュメンタリーには、強い反発もありました

*「日本自立生活センター」

*この番組を『討助自殺報道』だとする声明を発表した

*番組が人工呼吸器をつけている患者さんや

*難病で長期入院の患者さんの尊厳を蔑ろにし

*『介護殺人や尊属殺人』も後押ししかねないという批判です

*他に障害学会理事会等より、批判的な意見が多く出されていた

☆安楽死の実際を少しでも知る意味で、このドキュメンタリーは

*安楽死を正面から考える第一歩になると、筆者は思っていました

⛳翌年のNHKスペシャル「患者が”命を終えたい”と言ったとき」

☆安楽死の論調が後退していました

☆番組では、ALS患者の男性が

☆番組では、ALS患者の男性が

*人工呼吸器をつけない選択をしている状況を追っていた

*男性は人工呼吸器をつけずに寿命を終えたいと希望していました

*奥さんは男性が人工呼吸器をつけて生き延びることを希望していた

*男性は人工呼吸器をつけずに寿命を終えたいと希望していました

*奥さんは男性が人工呼吸器をつけて生き延びることを希望していた

☆番組では、いよいよ男性の呼吸機能が弱って

*このままだと残り時間はわずかとなったところで

*男性が翻意し、奥さんのために人工呼吸器をつける決断を下した

☆これを見た多くの視聴者

*安堵の胸をなでおろし、感動した人もいたでしょう

⛳番組を視て、筆者は暗澹たる気分になりました

☆人工呼吸器をつけた男性の今後を思うので

☆人工呼吸器をつけた男性の今後を思うので

*男性があれほど忌避したつらい状況が

*これからずつと続くのです

*番組ではそのことにはほとんど触れず

*ハツピーエンドのような終わり方になっていました

☆障害を持った人や、重度の介護を必要とする人の尊厳

☆障害を持った人や、重度の介護を必要とする人の尊厳

*もちろん守らなければなりません

*そういう人々の生きる意思も、当然、最優先に尊重されるべきです

*自分が納得できる形で生きる権利があることも、十分に理解しています

☆自分が死んでほしくないからと言って

*家族を含め、自分以外の人間に

*生きることを強いる権利があるのでしょうか

*もちろん簡単なことではないでしょうが

*もちろん簡単なことではないでしょうが

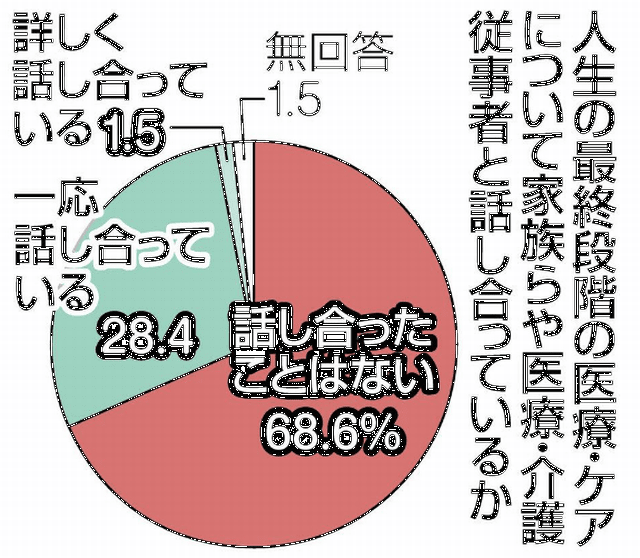

☆ふだん死ぬことを意識していない人にとっては

*大事な人の死を受け入れることがむずかしいのは当たり前です

*しかし、死を遠ざけようとすることが

*本人には大きな苦痛であったり、つらい思いであったりすることを

*もう一度、考えてほしいと思います

☆家族や近しい人の最期に直面し

*むずかしい決断を迫られたとき

*いきなりそんなことを言われてもと

*感じる人は少なくないでしょう

*戸惑い混乱して、大事な決断を誤り

*あとで悔いを残すこともあり得ます

☆そうならないためにも、ふだんからイザというときのために

*情報を集め、心の準備をしておくことが肝要だと思います

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『人はどう死ぬのか』

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『人はどう死ぬのか』

『彼女は安楽死を選んだ』『患者が”命を終えたい”と言ったとき』

(ネットより画像引用)