🌸免疫力はすぐに上がったり下がったりしない

☆宮坂昌之氏は、常識的で意見の偏らない免疫学者です

*今回、簡単に分かりやすく記載しているので本を購入しました

☆宮坂先生の本読むのは3冊目です

☆今回の本、特に平易に分かりやすく記載しています

⛳外来性の綱菌は簡単には腸管に棲みつけない

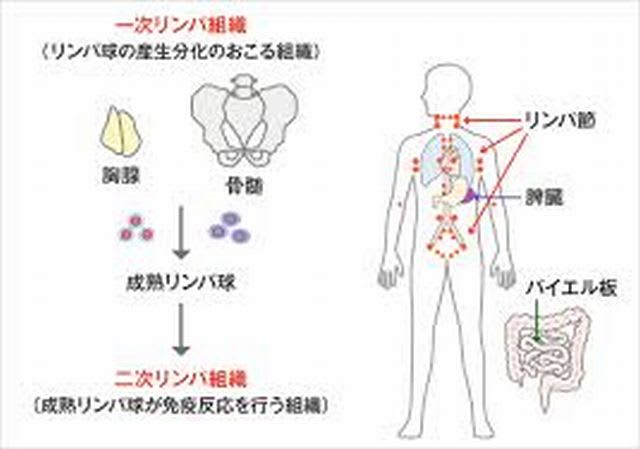

☆免疫力とは、自然免疫と獲得免疫を併せた総合力

*体内で、自然免疫と獲得免疫は独自に機能調節されている部分もある

*少々何かがあったからといって

*少々何かがあったからといって

*自然免疫、獲得免疫の両方の機能

*一度に上がったり下がったりはしないようになっている

☆免疫力は腸管に存在する細菌叢によって影響を受けます

☆免疫力は腸管に存在する細菌叢によって影響を受けます

*よほど大きなストレスがかからない限り

*この細菌叢が短期間で急激に変わることは通常はありません

☆医療用医薬品としてのプロバイォティクスを摂取

☆医療用医薬品としてのプロバイォティクスを摂取

*特定の細菌を取り込んでも

*腸管にはすでに多くの細菌が満ち満ちているので

*外来性の細菌が簡単に腸管に棲みつくようなことはない

*テレビや新聞で見ることとはかなり違う

☆一部でも棲みつくようにするためには

*かなり長期にわたるプロバイオティクスの摂取が必要です

☆これもしばしば誤解されている点ですが

☆これもしばしば誤解されている点ですが

*現在使われている医薬品としてのプロバィオティクスの多く

*かなり以前に認可されたものであり

*旧来の試験方法を用いて得られたものです

☆医薬品としてのプロバイオティクスには

*臨床的に確かに効果があるエビデンスは少ない

*実際には免疫力が急にアップしにくい

☆何かをたくさん食べたからとか飲んだからといって

*実際には免疫力が急にアップしにくい

☆何かをたくさん食べたからとか飲んだからといって

*免疫力がすぐに上がるようなことは期待できないと思ったほうがいい

🌸ストレスが免疫の働きを下げる理由

⛳免疫にとってストレスは天敵

☆免疫系は複雑な仕組みなので、免疫力簡単には機能が低下しない

*免疫力とは急には下がらないようにできている

☆ストレスは少し特別です

⛳免疫にとってストレスは天敵

☆免疫系は複雑な仕組みなので、免疫力簡単には機能が低下しない

*免疫力とは急には下がらないようにできている

☆ストレスは少し特別です

*心的なストレスや肉体的なストレスが一定期間以上続くと

*免疫力は大きく下がる

☆ストレスが続くと副腎から副腎皮質ホルモンが多量に作られる

*副腎皮質ホルモンはさまざまな細胞に働く

☆ストレスが続くと副腎から副腎皮質ホルモンが多量に作られる

*副腎皮質ホルモンはさまざまな細胞に働く

*獲得免疫の主役であるリンパ球にはよく働き

*リンパ球の機能を低下させるともに、リンパ球の一部を殺す

*このために免疫系の機能が低下する

*その為、ストレスは万病のもとといわれます

*その為、ストレスは万病のもとといわれます

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『あなたの健康は免疫でできている』

『免疫力』『プロバイォティクス』『ストレスと免疫』

(『あなたの健康は免疫でできている』記事他より記事画像引用)