2021年でございます。(^^♪ 今年もよろしくおねがいします。!(^^)!

1月2日「西国第八番札所 長谷寺(はせでら)」に行ってきました。奈良県桜井市

初瀬(はせ)近鉄電車大阪線「長谷寺駅」より歩いて20分ほどです。

初参りにやって来ました。!(^^)!

駅を出て参道口に来ました。09:00 人歩いていない (^^♪

地名の 初瀬からお寺の名前つけたのかな。

だんだん参道らしい雰囲気になってきました。 人はやっぱりいません。(^^♪

創業150年になる「井谷屋」旅館さんです。こちらは「本館」向かいに別館があります。

「井上ぼたん堂」さん 湯気が出ています。草餅の蒸籠(せいろ)開けはったみた

いです。かすかに蓬(よもぎ)に匂いがします。(^^♪

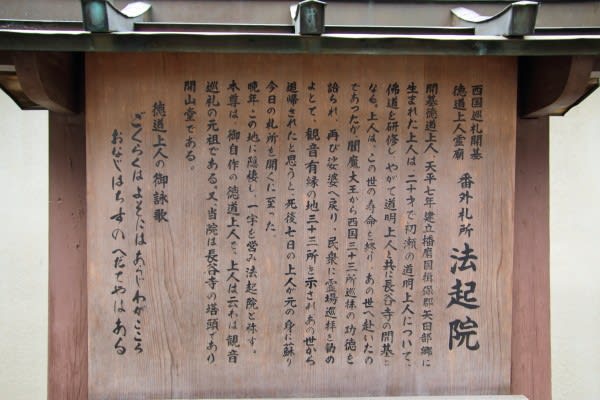

右の立て札にある「法起院(ほうきいん)」さんに入ります。

西国三十三所 番外札所「法起院」長谷寺の塔頭寺院です。西国三十三所を創始した

と伝わる「徳道(とくどう)上人」の霊廟があります。

番外札所とは一時途絶していた三十三所中興の祖と云われる「花山(かざん)天皇」

ゆかりの寺院です。法起院さんのほかに兵庫県三田市の「花山院菩提寺(かざんいん

ぼだいじ)」と京都市山科区にある「華頂山元慶寺(かちょうざんがんけいじ)」

があります。

ここで三十三所の謂われをあらためて。

養老2年(718)、大和長谷寺の開山徳道上人は、病にかかって仮死状態になった際、

冥土で閻魔大王と出会います。閻魔大王は、世の中の悩み苦しむ人々を救うため

に、三十三の観音霊場を開き、観音菩薩の慈悲の心に触れる巡礼を勧めなさいと、

起請文と三十三の宝印を授けました。現世に戻った徳道上人は、閻魔大王より選

ばれた三十三の観音霊場の礎を築かれましたが、当時の人々には受け入れられず、

三十三の宝印を中山寺の石櫃に納められました。

それから約270年後、途絶えていた観音巡礼が、花山法皇によって再興されます。

花山法皇は、先帝円融天皇より帝位を譲られ、第65代花山天皇となられますが、

わずか2年で皇位を退き、19歳の若さで法皇となられました。比叡山で修行をした後、

書寫山の性空上人、河内石川寺の仏眼上人、中山寺の弁光上人を伴い那智山で修行。

観音霊場を巡拝され、西国三十三所観音巡礼を再興されました。(西国三十三所HPより)

本堂の「開山堂(かいざんどう)」です。ろうそくとお線香をお供えしてと。(^^♪

草餅屋さんやお土産物屋さん並んでいます。仁王門見えてきました。

「豊山神楽院(ぶざんかぐらいん)長谷寺」朱鳥(しゅちょう)元年(686年)

道明(どうみょう)上人が開基したと伝わる真言宗豊山(ぶざん)派の総本山です。

きれいな門松です。(^^♪

「仁王門」を入ります。

長谷寺と云えばこの登廊(のぼりろう)です。!(^^)! 百八間、339段 上中下と三段

に分れています。 まずは下廊を上ります。上にぶら下がっているのは「長谷型」と

云われる丸い吊り灯篭です。

傍に牡丹咲いてます。 (^^♪

これは葉が付いてるから「冬牡丹」ですな。因みに「寒(かん)牡丹」は葉がありません。

豆知識でした。 (^^♪

横から見ると。 (^^♪

まっすぐ石段を登ると「開山堂」に出ます。右に折れて中廊へ。

下廊を見下ろしています。 素晴らしい (^^)/

中廊を上がり。

上廊も上がってと。

「本堂」前に着きました。

お参りしてきます。本堂内でお経をあげてます。いいお声です (^^♪

右はご本尊の「十一面観世音菩薩像」をお祀りしていいる「正堂(しょうどう)」

像高三丈三尺六寸(10m18cm)木造の大きな仏像です。 でかい !(^^)! 撮影禁止。

左は参拝の為の「礼堂(れいどう)」真ん中の通路は「相の間(あいのま)」です。

こちらが礼堂です。「護摩供養(ごまくよう)」してはるのかな。(^^♪

撮影してもいいみたいです。 !(^^)! それでは (^^)/

舞台のほうへ回ってきました。小初瀬山の中腹の断崖絶壁にたてられた懸造りの舞台

です。 清水寺と同じ作り方ですな。

「五重塔」が見えます。

見下ろすと「本坊」です。

舞台から本堂内をと。額には「大悲閣(だいひかく)」と書いてます。

火が点いた。(^^)/

すばらしい。 (^^)/

本堂を出ました。

坂道を上がります。

「御影堂(みえどう)」

なるほど。

これが舞台から見えた「五重塔」です。

そうなのね。 (^^♪

「開山堂」

ふむふむ。 (^^♪

「本(もと)長谷寺」

このお堂が長谷寺の始りなのね。

「お守り授与所」 足腰に効く「健脚健康草履守」というのがございましたので

買ってきました。 切実。 (^^♪

「本坊」に 入ります。

「長谷寺本坊」 寺紋は「輪違い」です。

なるほど。なるほど。 (^^♪

本堂の舞台が見えます。

こちらにも「冬牡丹」咲いてます。 (^^♪

いいもの見させて頂きました。ありがとさんでした。 (^^)/~~~

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます