ハンセン病は、重症化した場合に、患者の顔面や四肢に著しい変形を起こし、それらが社会的な差別の原因となってきました。近代以前には、ハンセン病に罹患することは仏罰・神罰の現れと考えられ、発症するとにされていたこともあったそうです。1873年にノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンによって病原菌が発見されるまでは遺伝病だと思われていたこともあります。現実のハンセン病は感染力が弱く(そのため遺伝病と誤解されていた)適切な治療が行われれば、それほど恐ろしい病気ではありません。特にアメリカで1940年代に治療薬のプロミンが開発されてからは完治が可能になりましたし、身体の変形が起こるほど重症化することもなくなりました。

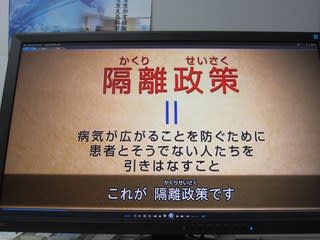

ハンセン病の原因も治療法も分からなかった近代以前に上記のような差別が存在したことは、あるいはどうにもならなかったことなのかもしれません。ところがわが国における隔離という名の差別政策は、20世紀になってから政策として本格的に始まったのです。

1907年(明治40年)に「癩予防法」が制定され、菊池恵楓園のような隔離施設が全国各地に設置されます。この段階では身寄りをなくした患者を救済するという側面もあったのですが、1931年(昭和6年)に同法が改定され、普通に自宅療養をしている患者まで強制隔離するようになります。その背景には同時期に始まり戦後まで続いた「無癩県運動」があります。地域社会から患者を強制隔離しようという、行政が先頭に立って行われた運動です。つまり非人道的な患者の隔離政策は近代以前ではなく、病気の原因も治療法の解明も進んだ昭和時代になってから始まったということです。それどころか治療薬のプロミンが開発され、完全に治療が可能になり恐ろしい病気ではなくなった戦後も継続したということです。そして、らい予防法が廃止されたのは1996年、何と20世紀も残すところあと5年という、本当につい最近までこのような非人道的な政策が残ってしまったというのは、一体どういうことなのか。私は考え込んでしまいました。わが国の政府が責任を認めて患者に謝罪し補償を開始したのは2001年からなのです。

下の写真は菊池恵楓園管理棟の玄関にある「外来消毒室」です。ここで同園に出入りする視察者など外来者は手足の「消毒」をしていたそうです。実際にはそのような厳重な消毒は医学的に必要なかったそうで、間違った認識が過去にあったことを後世に残す歴史遺構として当時のままに保存されています。