日本一有名な昔話「桃太郎」の次は、「しゅんたろう、だよ」と言って日本一有名な詩人の作品を読むことにした。谷川俊太郎の名前は教科書にも多いし、特に「スイミー」は国語科教材の代表的作品でもある。レオ・レオニ作品の訳は数多い。同じコンビの並ぶ棚から、面白いなあと思った一冊を取り出した。

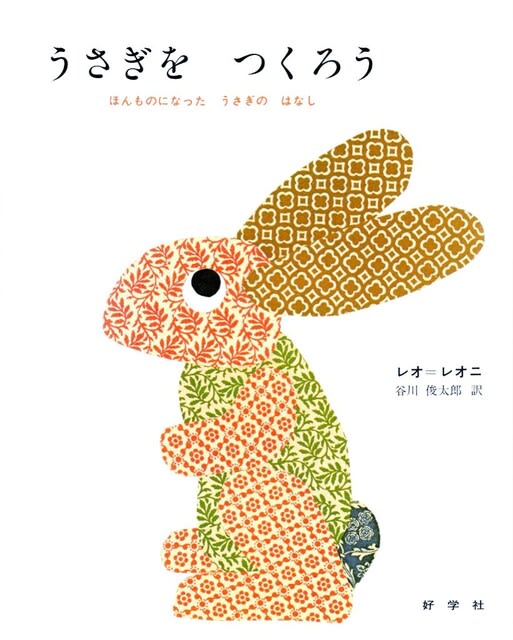

『うさぎを つくろう』

(レオ・レオニ 谷川俊太郎・訳)好学社 2007.05

「はさみ」と「えんぴつ」が作り出した二匹のうさぎ。なかよく遊んでお腹がすき、はさみとえんぴつに頼んで「にんじん」を描いてもらい、食べてしまう。ぐっすり眠ったあとにまたお腹がすいたが、今度は、はさみもえんぴつもいない。探しまわっていると、突然、大きな赤いにんじんが目の前に!しかも本物で…。

非常に単純なストーリーだが、心に残る展開だ。全ページに背景がなく、登場するモノ一つ一つの存在を強調するつくりだ。二匹のうさぎは、一つは線で描かれ、もう一つは紙の切り抜きという、いわば「薄い」存在でもある。それらはお腹がすくことによって、行動を起こす。新しい出来事にもひるまないで向かう。

ていねいに言動を読み進める必要がある。谷川は、扉の文章に、原作の副題が「ひとつの寓話」と記されている点について紹介している。何を教訓とするか、谷川は「本当に実在しているものには、影があるのだ(略)影は人生を立体的に豊かにする」と書いている。「影」を感じさせる声を発する…難しいが意識したい。

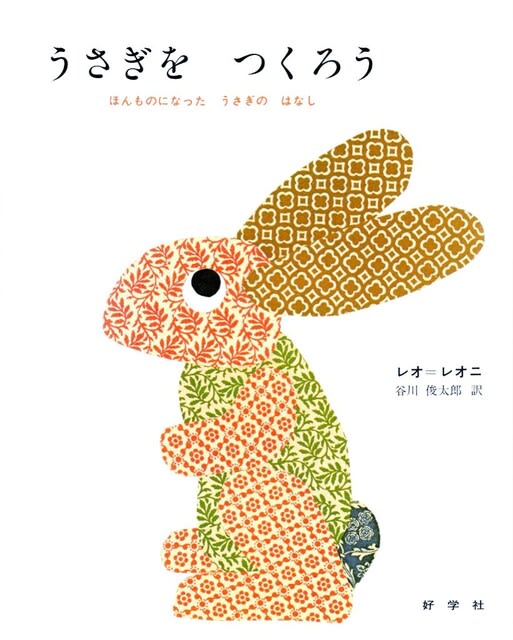

『うさぎを つくろう』

(レオ・レオニ 谷川俊太郎・訳)好学社 2007.05

「はさみ」と「えんぴつ」が作り出した二匹のうさぎ。なかよく遊んでお腹がすき、はさみとえんぴつに頼んで「にんじん」を描いてもらい、食べてしまう。ぐっすり眠ったあとにまたお腹がすいたが、今度は、はさみもえんぴつもいない。探しまわっていると、突然、大きな赤いにんじんが目の前に!しかも本物で…。

非常に単純なストーリーだが、心に残る展開だ。全ページに背景がなく、登場するモノ一つ一つの存在を強調するつくりだ。二匹のうさぎは、一つは線で描かれ、もう一つは紙の切り抜きという、いわば「薄い」存在でもある。それらはお腹がすくことによって、行動を起こす。新しい出来事にもひるまないで向かう。

ていねいに言動を読み進める必要がある。谷川は、扉の文章に、原作の副題が「ひとつの寓話」と記されている点について紹介している。何を教訓とするか、谷川は「本当に実在しているものには、影があるのだ(略)影は人生を立体的に豊かにする」と書いている。「影」を感じさせる声を発する…難しいが意識したい。