FC2ブログ「パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2」に引っ越しました。

2025年5月22日 GooブログからFC2ブログへ引越しました。

NEW FC2ブログ パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2

★ 皆さん! 新しいブログでお会いしましょう! (*^_^*)♪

NEW FC2ブログ パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2

★ 皆さん! 新しいブログでお会いしましょう! (*^_^*)♪

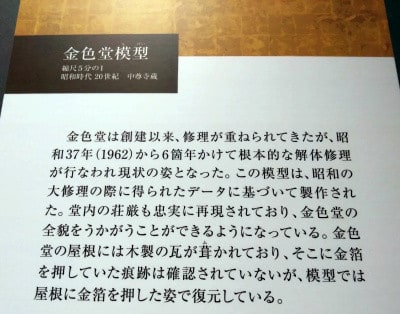

本展では、中尊寺金色堂に安置される国宝の仏像11体を一堂に展示するほか、

堂内荘厳具(しょうごんぐ)をはじめとするきらびやかな至宝の数々をご紹介します。

また、会場内の大型ディスプレイでは8KCG により、金色堂を原寸大で再現します。

建立900年 特別展「中尊寺金色堂」

本展は上棟の天治元年(1124)を建立年ととらえ、中尊寺金色堂の建立900年を記念して開催する特別展です。

堂内中央に設置された須弥壇に安置される国宝の仏像11体が一堂にそろうほか、

かつて金色堂を荘厳していた国宝・金銅迦陵頻伽文華鬘をはじめとするまばゆいばかりの工芸品の数々を紹介します。

また、会場では、900年のあいだ祈りをささげられてきた黄金に輝く金色堂を8KCGの技術を用い原寸大で再現します。

世界遺産にも登録される平泉の文化遺産の粋をご覧ください。

国宝 阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)

国宝 観音菩薩立像(かんのんぼさつりゅうぞう)

国宝 勢至菩薩立像(せいしぼさつりゅうぞう)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

国宝 地蔵菩薩立像(じぞうぼさつりゅうぞう)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

国宝 持国天立像(じこくてんりゅうぞう)

国宝 増長天立像(ぞうちょうてんりゅうぞう)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

国宝 金銅迦陵頻伽文華鬘(こんどうかりょうびんがもんけまん)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

国宝 紺紙金銀字一切経(中尊寺経)(こんしきんぎんじいっさいきょう ちゅうそんじきょう)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺大長寿院蔵

講演会

NHK主催展覧会 建立900年特別展「中尊寺金色堂」関連文化講演会

演題「金色堂にみる極楽浄土の輝き」

2024年2月27日(火)

講師 猪熊兼樹(東京国立博物館 保存修復室長)

参考 → 猪熊兼樹 Wikipedia 猪熊兼樹 著作(Amazon)

建立900年 特別展「中尊寺金色堂」

本展は上棟の天治元年(1124)を建立年ととらえ、中尊寺金色堂の建立900年を記念して開催する特別展です。

堂内中央に設置された須弥壇に安置される国宝の仏像11体が一堂にそろうほか、

かつて金色堂を荘厳していた国宝・金銅迦陵頻伽文華鬘をはじめとするまばゆいばかりの工芸品の数々を紹介します。

また、会場では、900年のあいだ祈りをささげられてきた黄金に輝く金色堂を8KCGの技術を用い原寸大で再現します。

世界遺産にも登録される平泉の文化遺産の粋をご覧ください。

国宝 阿弥陀如来坐像(あみだにょらいざぞう)

国宝 観音菩薩立像(かんのんぼさつりゅうぞう)

国宝 勢至菩薩立像(せいしぼさつりゅうぞう)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

国宝 地蔵菩薩立像(じぞうぼさつりゅうぞう)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

国宝 持国天立像(じこくてんりゅうぞう)

国宝 増長天立像(ぞうちょうてんりゅうぞう)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

国宝 金銅迦陵頻伽文華鬘(こんどうかりょうびんがもんけまん)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺金色院蔵

国宝 紺紙金銀字一切経(中尊寺経)(こんしきんぎんじいっさいきょう ちゅうそんじきょう)

平安時代・12世紀 岩手・中尊寺大長寿院蔵

― 遣唐使から源氏物語の時代 人びとの夢と希望が交差した鴻臚館 ―

シルクロードの終着駅であるわが国において、博多湾はその表玄関でした。鴻臚館跡は古代日本の外交や貿易の最前線を担った遺跡です。

その発見から100年、そして昭和62年(1987)の発掘調査開始からは今年で30周年を迎えました。

鴻臚館は古代の迎賓館のような施設です。海外からの使節や商人のほか、我が国の遣唐使や入唐僧などもここから旅立ちました。

また、ここを通じてもたらされた唐物は人々の憧れであり、日本文化の形成にも大きな影響を及ぼします。

今回の展覧会ではこれまでの発掘調査成果とともに、ここを行き交った人々と唐物に関連する歴史資料を一堂に紹介します。

「FUKUOKA アジアに生きた都市と人びと」をテーマとし、福岡の歴史と人々のくらしを紹介しています。展示は、11のコーナーに分かれています。始まりと締めくくりのコーナーは、多くの人が知る福岡の代表的な文化遺産がテーマ。

コーナー1では、国宝 金印「漢委奴国王」、コーナー11では「博多祇園山笠」について取り上げています。

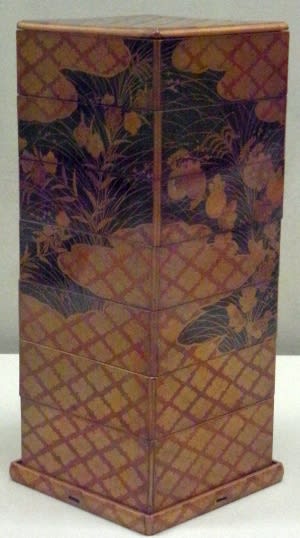

“平安の正倉院”と呼ばれる王朝工芸の名宝とともに、貴重な中世の刀剣類、春日信仰にかかわる絵画・彫刻などの名品の数々を一堂に紹介する。

春日権現験記絵』原本(御物→宮内庁三の丸尚蔵館所蔵)

鎌倉時代の絵巻物「春日権現験記絵」は、春日大社に祭られている神々の御利益を描いたもので、劣化によって損傷が進んでいましたが、皇后さまが育てられた蚕の糸を使って10年ほど前から修復作業が行われ、一般公開されました。

“平安の正倉院”と呼ばれる王朝工芸の名宝とともに、貴重な中世の刀剣類、春日信仰にかかわる絵画・彫刻などの名品の数々を一堂に紹介する。

春日大社は、平城京の守護の為に創建された御社で、本殿向って右(東)から、

第一殿 茨城県の鹿島神宮から迎えられた武甕槌命(タケミカヅチのミコト)、

第二殿 千葉県の香取神宮から迎えられた経津主命(フツヌシのミコト)、

第三殿 天児屋根命(アメノコヤネのミコト)と

第四殿 比売神(ヒメガミ)は大阪府枚岡(ひらおか)神社から、

それぞれ春日の地に迎えて祀られている。

奈良時代の神護景雲二年(768)、現在地に四所の神殿が創設されたのが始り。藤原氏の氏神として有名。

境内に含まれる主なものは、標高295mの御蓋山全域の山林部と、社頭から西方、飛火野、雪消の沢一帯の芝原、若宮おん祭の御旅所(おたびしょ)から一の鳥居に至る参道の地帯を含む平野部で、これら全域は昭和六十年国指定の史跡である。

松島瑞巌寺(ずいがんじ)の国宝「本堂」が7年にわたる平成の大修理を終えました。その完成記念と、この本堂を創建した伊達政宗の生誕450年を記念する特別展です。

特に、東日本大震災復興を祈念して五大堂の秘仏五大明王像(重要文化財)が特別に出品されます。

33年に一度御開帳される秘仏で、瑞巌寺の歴史上はじめての特別公開となります。

また、重要文化財の本堂障壁画など瑞巌寺の至宝をはじめ、仙台市博物館が所蔵する貴重な伊達政宗関係の美術品、歴史資料により、瑞巌寺と仙台藩の歴史と文化をご覧いただきます。>> 出品目録はこちら(PDF)

・ 宮城県の指定文化財 > 指定文化財|重要文化財|木造五大明王像

重要文化財(彫刻)|松島町|瑞巌寺蔵

松島五大堂の造り付けの厨子内に祀られてきた五大明王像である。天長5年(828)慈覚大師(円仁)が延福寺(現在の瑞巌寺)開基のとき、不動を中央に、東方に降三世・西方に大威徳・南方に軍茶利・北方に金剛夜叉の五大明王を安置したと伝えられている。

本五大明王は、東北地方に作例の多い欅を用いた一木造りで、不動明王像ではほぼ全体を一材で彫出している。その材質とやや粗い表面仕上げ、簡略な色彩などの表現から、この地方で製作されたと思われ、年代は10世紀末から11世紀初め頃と考えられる。

本像は長く33年に1度の開帳とされてきた秘仏であったため、従来ほとんど知られていなかったが、調査の結果、東北古代彫刻を考える上で重要な資料であり、完存する五大明王像の古例としても価値が高いものであることが判明した。

(ケヤキ材木造、不動明王像(頂蓮迄):像高64.lcm、降三世明王像:像高92.lcm、軍茶利明王像:像高89.7cm、金剛夜叉明王像:像高91.9cm、大威徳明王像:坐高67.7cm、平安時代)

昭和29~46年(1954~71)にかけて行われた沖ノ島学術調査の成果を紹介した昭和52年(1977)の「宗像 沖ノ島展」(出光美術館で開催)以来、37年ぶりに約8万点におよぶ沖ノ島出土の国宝から厳選された至宝の数々が当館で展示公開されます。

4世紀の古墳時代から9世紀の平安時代におよぶ多様な奉献品62件のうち、2件は宗像大社神宝館以外では初の公開となります。

宗像大社国宝展 ―神の島・沖ノ島と大社の神宝

古来、日本と海を隔てた大陸を結ぶ海上交通の要衝として重要視され、人やモノを運び、文化を伝え育んできた宗像(むなかた)。

九州北部、沖合の大島(おおしま)、そして沖ノ島(おきのしま)をあわせたこの宗像の地に三人の女神を祀る宗像大社(むなかたたいしゃ)があります。

朝鮮・中国、さらには遠くペルシャの工芸品も含み、「海の正倉院」とも呼ばれる沖ノ島出土の国宝約8万点をはじめとする神宝や、中世の古文書類や福岡藩主により奉納された扁額などの貴重な資料を厳選し、宗像大社の悠久の歴史をご紹介します。

また、沖ノ島の奉献品とならび称される伊勢神宮の神宝が特別出品されます。

さらに、出光コレクションより大社ゆかりの品々にちなんだ仙崖(せんがい)の書画をあわせ、全106件の作品を展示します。」

沖ノ島は、福岡県宗像市の旧大島村域に属する、九州本土から約60キロ離れた玄界灘の真っ只中に浮かぶ周囲4キロの孤島である。

宗像大社の神領で、沖津宮が鎮座する。

| 2013秋に行きたい イベント&映画情報 と レポート! |

人気の高い酒井抱一の「夏秋草図屏風」や、平安時代の和様の名品「和漢朗詠集(益田本)」、中国・五代~宋時代の美しい「二菩薩立像幡」など、2週間限定で展示します。

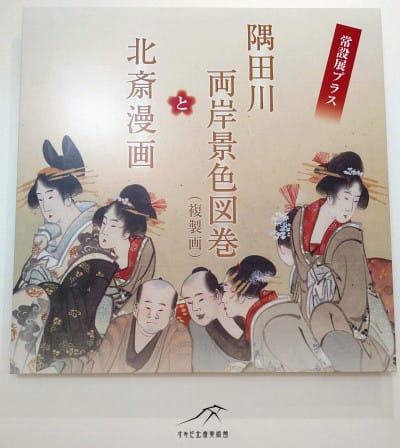

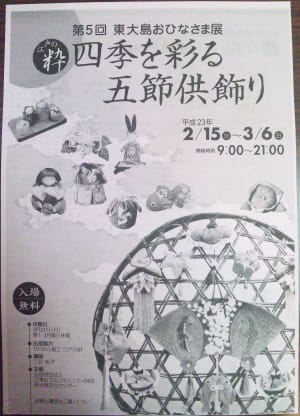

こどもの健やかな成長を願う「江戸の粋 四季を彩る五節供飾り」を、一階ロビーで開催します。

会場では、北砂在住の三好裕子講師のグループ(ちりめん細工 江戸の針)による、可愛らしい作品の約千点を紹介します。

「都内最大級」と呼ばれる「ひなかざり」の展示をぜひご覧ください。