「卯の花」の咲くころ ~住吉大社

神功皇后摂政11年(西暦211年)の卯(う)の月 卯(う)の日が住吉大社の創立日といわれており、毎年 5月の初卯の日に 卯の花の玉串を神にささげ、舞楽が奉納される「卯の葉神事」が執り行われる。

そのような縁から、住吉大社には「卯の花苑」があり、様々な種類の「卯の花」を見ることができる。

この日は好日で、結婚式も執り行われていた。

卯の花は別名「うつぎ」で、ユキノシタ科の落葉低木。

名前の由来は幹が中空であることから、「空木=ウツギ」という名前が付いたという。

「うつぎ」というと、白い花がたくさん、集まって咲くというイメージがあるが、ピンクや紅などの鮮やかな品種があるのだと、こちらの苑で初めて知った。

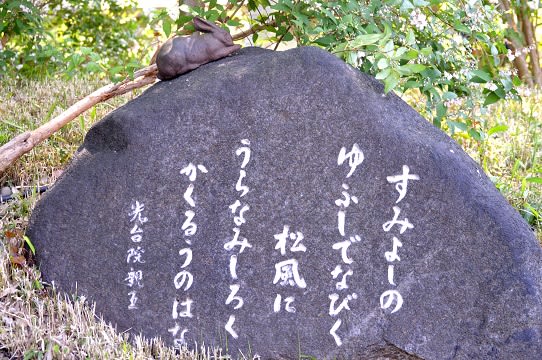

歌碑の上に卯(ウサギ)がいた。

そういえば、ウサギが好きな「おから」は「卯の花」ともいう。

近くの方には池の鴨も馴れているようで、手渡しで餌や水を貰っていた。

![]()

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

FC2 Blog Ranking