葵祭・路傍の儀 ② ~新緑の加茂街道にて

葵祭は下鴨神社と上賀茂神社の例祭で、祭りの起源は約1400年前といわれ、京都最古の祭とされる。

総勢約500名、馬36頭、牛4頭、牛車2基の行列は、先頭から最後尾まで約1kmに及び、平安朝の貴族そのままの優雅な姿で巡行する。

また、葵祭の名の通り、行列を構成する牛車(ぎっしゃ)や勅使たちはアオイの葉で飾られる。

下鴨神社の神事を終え、上賀茂神社に至る「加茂街道」の巡行を撮影した。新緑が映え、「葵祭」の名にふさわしく思えた。

葵祭・路傍の儀 ② ~新緑の加茂街道にて

葵祭は下鴨神社と上賀茂神社の例祭で、祭りの起源は約1400年前といわれ、京都最古の祭とされる。

総勢約500名、馬36頭、牛4頭、牛車2基の行列は、先頭から最後尾まで約1kmに及び、平安朝の貴族そのままの優雅な姿で巡行する。

また、葵祭の名の通り、行列を構成する牛車(ぎっしゃ)や勅使たちはアオイの葉で飾られる。

下鴨神社の神事を終え、上賀茂神社に至る「加茂街道」の巡行を撮影した。新緑が映え、「葵祭」の名にふさわしく思えた。

葵祭・路頭の儀 ①~ 河原町通にて

5月15日、祇園祭、時代祭と共に京都三大祭りのひとつ、葵祭が執り行われた。

葵祭の見どころである路頭の儀(行列)は、平安装束姿でフタバアオイの葉を身につけた約500人の行列が京都御所から下鴨神社、上賀茂神社までの約8キロを練り歩くもので風雅な王朝絵巻が再現された。

今回は午前中、河原町通、午後からは加茂街道にて、葵祭行列を撮影した。

葵祭のヒロインである斎王代は大学院生の山内彩さん。

一行は出町橋を渡って、下鴨神社に向かう。

東神苑・中神苑の夢幻 ~光の神苑 平安神宮 ②

「NAKED光の神苑 平安神宮」では、平安神宮の日本庭園である東神苑・中神苑を光のアートで彩った。

東神苑内にある尚美館を舞台にしたプロジェクションマッピングや、スモークとライトアップを駆使した中神苑の蒼龍池など、独特な視覚効果が庭園全体を包み込み、訪れる人々を幻想的な世界へ誘った。

京都の新たな冬の風物詩である。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

光の神苑 平安神宮 ① ~平安京・朝堂院の幻想

平安神宮は、平安時代の神社ではなく、平安遷都1100年記念事業の記念モニュメントとして、明治28年に建立された。

当初は、平安京遷都当時の本来の場所に、大内裏の中心的施設「朝堂院」全体を復元しようというものだったが、事情により、「大極殿」と「応天門」だけを8分の5サイズで復元することになったものだという。

御祭神は、延暦13年(794年)に京都の地に平安京を建都した桓武天皇と、平安京最後の天皇・孝明天皇。

今回の「NAKED光の神苑 平安神宮」では、まず、大極殿大内裏から始まる。(①、②、⑦)

TOP写真は蒼龍楼。

応天門

五代160年以上継承する老舗傘屋「日吉屋」の京和傘がデジタルアートと融合した「光彩和傘」。

ときじくの実。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

嵐山 鵜飼 ~かがり火や 水面に映る 鵜匠わざ

夕暮れの大堰川に浮かぶ鵜飼い船の舟先のかがり火が瞬いていた。

やがて、帳が降り始めると、水面に炎や灯りが映り、幻想的で美しい雰囲気に包まれる。

伝統的な装束に身を包んだ鵜匠が「ほうほう」と鵜たちに声を掛けながら、巧みな技で彼等と通じ合う。

鵜たちは次々と川に潜り魚を捕ると屋台船から歓声があがる。

鵜飼は古来より歌にも詠まれた伝統的な漁法である。

「大堰川うかべる舟のかがり火にをぐらの山も名のみなりけり」 在原業平

嵐電 妖怪電車 ② ~阿鼻叫喚の妖しトレイン

漸く乗り込んだ妖怪電車車内は薄暗いブラックライトの中、骸骨やお札などが不気味に浮き上がる絶妙のインテリアが施されている。

嵐山まで24分間ノンストップの妖しトレイン。

突然、乱入する妖怪たちに怖がる子どもたちの阿鼻叫喚っぷりで盛り上がる車内。

「無理やってぇい!!怖いってぇい!!」と怖がる若い女の子たちが微笑ましい。

平気顔の子どもよりも怖がってくれる女性の方が妖怪冥利に尽きるというところか。

ここだけの話。乱入した本職妖怪よりも、ずっと不気味な乗客がいた。もしかしたら、ホンモノかも!?

嵐電 妖怪電車 ① ~四条大宮駅・魔界への改札口

京福電気鉄道の嵐山本線は四条大宮駅と嵐山駅間7.2キロを24分で結ぶ人気路線で「嵐電」と呼ばれている。

その嵐電では、毎年8月後半頃に「嵐電 妖怪電車」というイベントが行われる。

照明を落とし、おどろおどろしいBGMを流した特別列車の車内に、妖怪が乗り込んでくる。

四条大宮駅前には出発の2時間以上前から特別乗車券を求める長蛇の列ができていた。

何といっても、嵐山行の妖怪列車は夕刻の2便しかないうえに定員は1便130名である。

私が到着したのは1便出発の1時間半前で当然ながら1便には乗車できず、3時間以上待って、最終の2便にどうやら乗り込むことができた。

上の行列写真、注意が必要だ。妖怪が紛れ込んでいるかもしれない。

魔界の駅員が切符の確認にやってきた。

妖怪電車がホームにスーっと、すべりこんできた。

妖怪たちが降りてくる。

「虫送り」 木津川市・鹿背山 ② ~夏の宵の松明行列

「虫送り」は、虫が田植えの済んだ苗に卵を産みつけるのを防ぐために、太鼓の音が響くなか、松明の火によって虫をおびき出し駆除するという古くからおこなわれている伝統行事で形態はさまざまだが全国各地で執り行われている。

農薬のない時代、害虫は死活問題だったのに、生命を思い遣る心もあった良き時代の名残り。

木津川市・鹿背山の「虫まつり」の順路は松明を掲げながら、鹿背山会館から村の周囲をめぐり、木津川河川敷まで実に約3kmの道のりとなる。

ラストは木津川堤防近くの畑に掘った穴に、松明を投げこみ西念寺住職の読経のもとで残火を燃やし、虫の供養を行う。

「虫送り」 木津川市・鹿背山 ① ~害虫退治と供養の伝統行事

6月29日、京都府木津川市・鹿背山一帯で害虫を退治して豊作を祈るとともに、虫の供養をするという日本古来の伝統行事「虫送り」が執り行われた。

19:00頃、西念寺薬師堂で浄火を祈祷したあと、頂戴式。

20:00、ご祈祷を受けた浄火を住民の自家製松明に灯して、子どもたちや住民総出で鹿背山会館を出発する。

鐘・太鼓を打ち鳴らしながら村を一周し、水田を廻り、木津川べりまで送る。

素朴な祭りながら、脈々と受け継がれてきた伝統と生命を敬う温かさを感じる。

鹿背山地区には万葉歌碑が立つ。

西念寺。

この松明がコンテストで見事、優勝した。

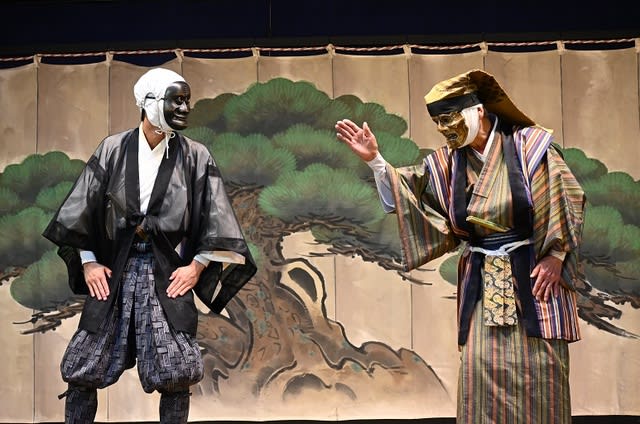

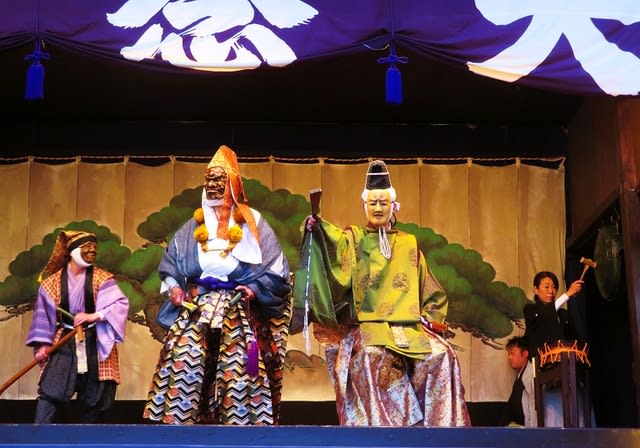

千本ゑんま堂大念仏狂言 ~幽玄と笑いの仮面喜劇

京都市上京区千本通の千本ゑんま堂・引接寺(いんじょうじ)でGWに無料で催される「ゑんま堂大念仏狂言」鑑賞に今年も出かけた。

あまり、同じところに出かけない私が3年連続というのは、よほど気に入ったからに違いない。

今年は初めて、夜の部に出かけたが、涼しいし、灯りが幽玄さを演出するので、とても良かったように思う。

「ゑんま堂大念仏狂言」は京の三大念仏狂言のひとつで他の二つが無言であるのに対して、有言の仮面喜劇である。

創建・開山をされた定覚上人が布教のため、大念仏法会を始めた事が起こりと伝えられている。

悪太郎

悪太郎

船弁慶

船弁慶

![]()

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

FC2 Blog Ranking

斎王代「御禊の儀」 ~緑萌ゆる下鴨神社にて

5月15日に行われる京都の三大祭りのひとつ、「葵祭」を前に、祭りの主役、「斎王代」が身を清める儀式「御禊の儀(みそぎのぎ)」が5月4日、下鴨神社にて執り行われた。

葵祭の主役、「斎王代」は、平安時代に神社に仕えた皇室の女性「斎王」の代わりを務める女性で、今年は旅行会社社員の松浦璋子さんが選ばれた。

十二単衣をまとった松浦さんはおはらいを受けた後、境内を流れる「御手洗川」にゆっくりと両手を浸し、穢れを払った。

この神事のクライマックスは斎王代が御手洗川で手を洗うシーンなのだが、報道陣と招待客に遮られて、彼等より、ずいぶん早く来て、場所取りをしていた我等一般客の目には届かなかった。

庶民には別世界であるのは平安時代の昔から変わっていないのだ。

「こ、これっ!」

「こ、これっ!」

![]()

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

FC2 Blog Ranking

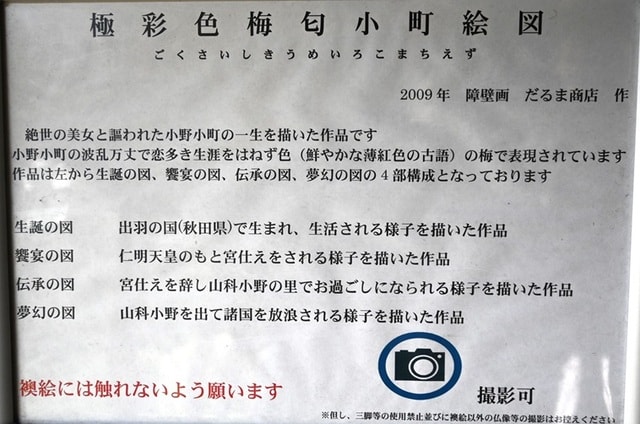

小町と深草少将の物語 ~山科・隋心院 ③

はねず色と呼ばれる、鮮やかな薄紅色を基調とした襖絵「極彩色梅匂小町絵図」。

小野小町の一生を描いたもので、「だるま商店」という京都の二人組のグラフィックデザイナーによって2009年に完成した。

この襖絵の薄紅(はねず)色は、3月末に見ごろを迎える小野梅園の梅の花と同じ色だそう。

4面からなるこの襖絵は、小野小町の一生を表している。

左から順に…

1枚目は、小野小町が生まれたとされる秋田県での生活の様子。

2枚目は、京都の御所で宮仕えをする様子。

3枚目は、宮仕えを辞めて、随心院で過ごす様子。

4枚目は、全国を放浪する様子。

「今様」の舞が披露された。

今様とは、平安時代に作られた謡曲で、宮中の宴会などでも歌われていたという。

![]()

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ ![]() にほんブログ村

にほんブログ村

![]() にほんブログ村

にほんブログ村

FC2 Blog Ranking

華やかな「はねず踊り」 ~山科・隋心院 ②

隋心院に伝わる「はねず踊り」には、次のような逸話がある。

昔、深草少将がこの地に住まっていた小野小町を慕うあまりに百夜通いの悲願をこめて通い続けた。

しかし、九十九日目の大雪の夜、ついに代人を仕立てたのが運のつきで少将にはもはや小町の姿をもとめることはできなくなった。

その後の小町は、毎年「はねずの梅」が咲く頃を、老いの身も忘れたように里の子たちと楽しい日々を過ごしたという。

また、少将が通い続けた日数を小町が榧(かや)の木の実でかぞえていたという伝説が残るが、今は隨心院の周辺に数株の古木が茂っている。

はねず踊りは、この隨心院に伝わる小野小町の伝説を主題としたものであるが、童謡や民謡の性質上、これがいつ頃から歌われ踊られたかを知る由もない。

しかし、江戸元禄年間から少なくとも大正時代までは、毎年「はねずの梅」が咲く頃に、里の子たちが家々を訪ねて門内の庭で踊っていたことは明らかである。

クレオパトラ、楊貴妃と並ぶ世界三大美女のひとり、日本の美人の代名詞「小野小町」には、こんなストーリーが残されていた。

はねず(薄紅色の古名)の梅が咲き誇るなか、華やかな衣装の少女たちが唄に合わせ小野小町と深草少将を演じて舞おどる。

特設ステージで執り行われる本番の「はねず踊り」前日に本殿・能の間で「はねず踊り・奉納舞」が執り行われた。

司会の方、小町のような美人さん!と思っていたら、「ミス小野小町」だったそう。

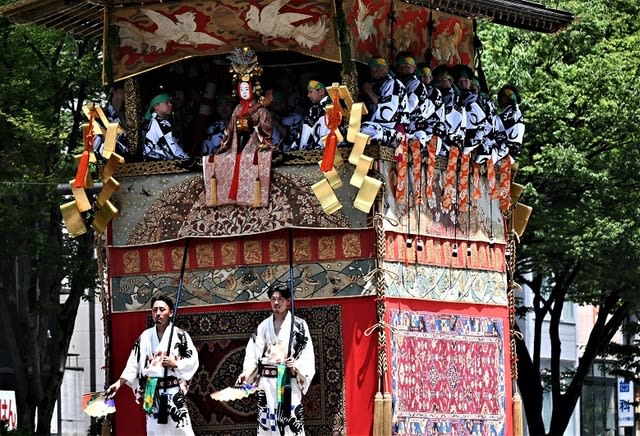

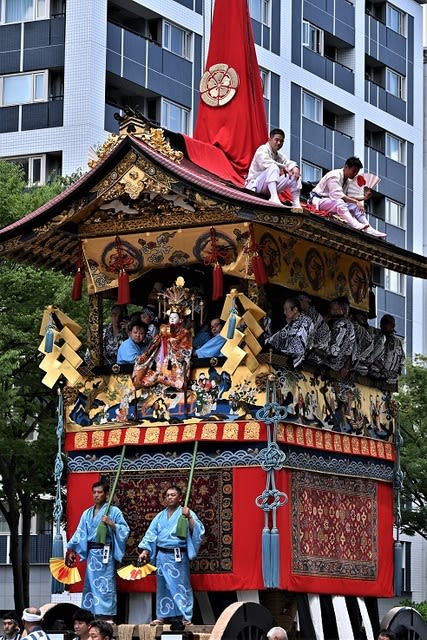

祇園祭山鉾巡行 (前祭) ⑤ ~放下鉾から船鉾

23基ある前祭の山鉾巡行もあと三つ。

放下鉾(ほうかぼこ)、岩戸山、 船鉾(ふねぼこ)を残すのみ。

まずは放下鉾の稚児人形の三光丸(さんこうまる)が舞う。

私のお気に入りは放下鉾の見送「バグダッド」である。

これには、二羽の白く美しいフクロウが月の光で金色に輝くモスクのドームとミナレットを背景に大きく羽ばたいている情景が描かれている。

麻地に藍(あい)のロウ染めで染め上げられ、純金箔 やプラチナ箔なども、用いられているという豪華絢爛なタペストリー。

祇園祭山鉾巡行 (前祭) ④ ~菊水鉾から占出山

炎天下の巡行だったが、御池通の南側であったことが幸いして、ビルの木陰(ビル陰)に位置していた陰のお陰で熱中症を免れた。

北側は大変だったろうと対面を憂えた。

年々、こんなに猛暑が厳しくなって行くようでは、今回が最後かなと思いつつ、実は来年も来てたりして。

巡行は 菊水鉾、保昌山(ほうしょうやま)、綾傘鉾、太子山、月鉾、伯牙山(はくがやま)、蟷螂山(とうろうやま)、占出山(うらでやま)と続く。延々と。