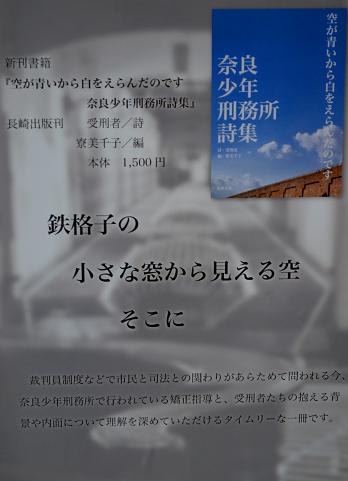

「空が青いから、白をえらんだのです。」 ~奈良少年刑務所・矯正展

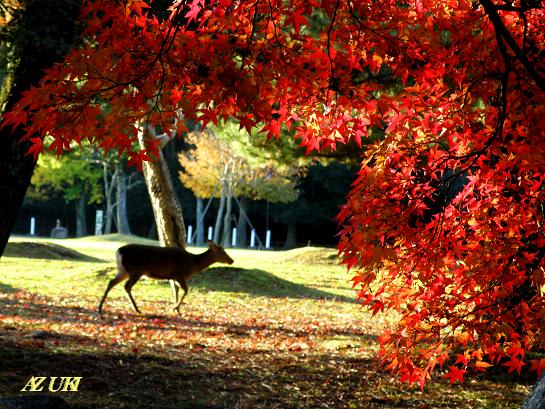

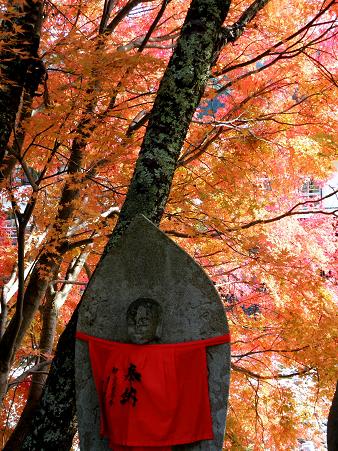

毎年、この時期になると、きまって、この歌が聴きたくなって、奈良少年刑務所で年一回開催されている、矯正展に出かけるようになった。

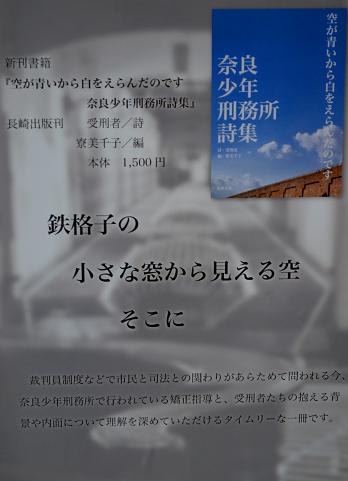

「空が青いから白を選んだのです。」は奈良少年刑務所の「社会性涵養プログラム」の講師で童話作家の寮美千子さんが受刑者によって作られた詩を集めた詩集である。

Aくんは、普段はあまりものを言わない子でした。そんなAくんが、この詩を朗読したとたん、堰を切ったように語りだしたのです。

「今年でおかあさんの七回忌です。お母さんは病院で『つらいことがあったら、空を見て。そこにわたしがいるから』とぼくにいってくれました。それが、最期の言葉でした。

おとうさんは、体の弱いおかあさんをいつも殴っていた。

ぼく、小さかったから、何もできなくて……」

この詩を読んで感動した、シンガーソングライターの逢坂泰精さんが「くも」という楽曲を創った。

受刑者には粗暴なイメージばかりが先行していたが、彼等の今まで置かれてきた環境の悲惨さを知り、それ故に閉ざされてきた心を知る。

そしてどんな罪を犯した人間であっても更生する可能性があることを教えられる。

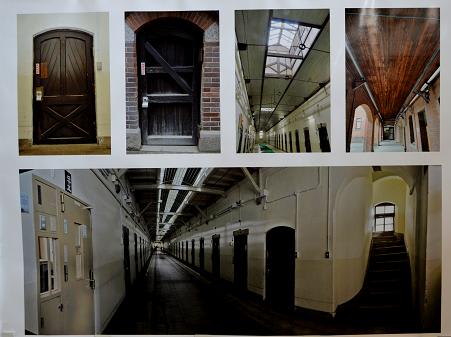

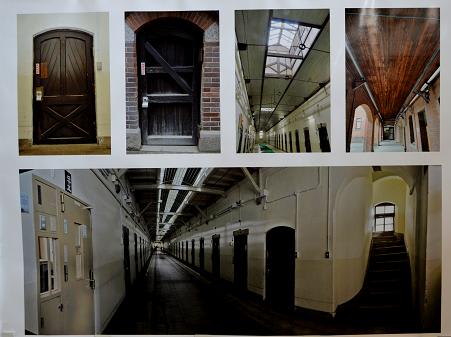

竣工100年以上となる奈良少年刑務所はロマネスク様式の正門(表門)や美しい煉瓦造りの外塀や内部の建物など、文化財としても素晴らしい。

矯正展では内部見学も実施している。(パネル写真から)

入ってみてはとは、勧め難いが、(まず、年齢制限がある)年に一回の矯正展で訪れてみるのは如何ですか。

(7日まで)

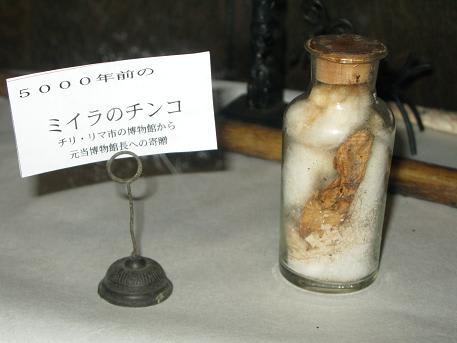

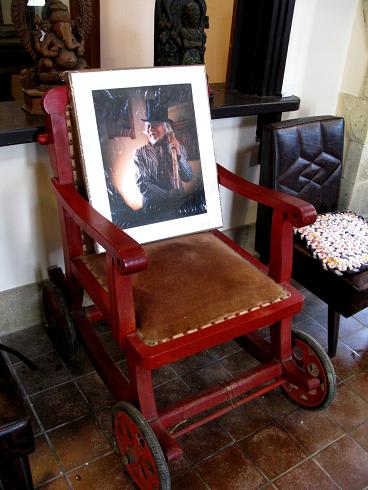

監獄グッズの数々。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

FC2 Blog Ranking

毎年、この時期になると、きまって、この歌が聴きたくなって、奈良少年刑務所で年一回開催されている、矯正展に出かけるようになった。

「空が青いから白を選んだのです。」は奈良少年刑務所の「社会性涵養プログラム」の講師で童話作家の寮美千子さんが受刑者によって作られた詩を集めた詩集である。

Aくんは、普段はあまりものを言わない子でした。そんなAくんが、この詩を朗読したとたん、堰を切ったように語りだしたのです。

「今年でおかあさんの七回忌です。お母さんは病院で『つらいことがあったら、空を見て。そこにわたしがいるから』とぼくにいってくれました。それが、最期の言葉でした。

おとうさんは、体の弱いおかあさんをいつも殴っていた。

ぼく、小さかったから、何もできなくて……」

この詩を読んで感動した、シンガーソングライターの逢坂泰精さんが「くも」という楽曲を創った。

受刑者には粗暴なイメージばかりが先行していたが、彼等の今まで置かれてきた環境の悲惨さを知り、それ故に閉ざされてきた心を知る。

そしてどんな罪を犯した人間であっても更生する可能性があることを教えられる。

竣工100年以上となる奈良少年刑務所はロマネスク様式の正門(表門)や美しい煉瓦造りの外塀や内部の建物など、文化財としても素晴らしい。

矯正展では内部見学も実施している。(パネル写真から)

入ってみてはとは、勧め難いが、(まず、年齢制限がある)年に一回の矯正展で訪れてみるのは如何ですか。

(7日まで)

監獄グッズの数々。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

FC2 Blog Ranking

A

A