ダイバーが潜る中では深海ヘルメットはせいぜい100mだ。ヘリウムー酸素の混合ガスを吸って深海ヘルメットで潜水するのだ。ヘリウムー酸素は貴重なガスなのでヘルメットの後部で二酸化炭素を吸収して再循環している。ヘルメットの後部に出たところが吸収剤を入れるところだ。ヨコハマの深海ヘルメットは欧米でも使われていた。

潜水作業の最初は図のような潜水鐘でした。空気が入った潜水鐘は水深10mで空気は1/2になります。右側の樽のようなものを何度も降ろして空気を補充しています。水中へ出ているダイバーにも空気を送っている様子も描かれています。こうして橋脚の作業など行っていたようです。

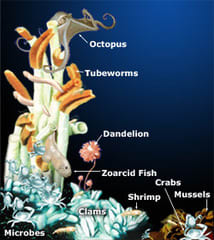

ユノハナガニは熱水噴出孔に棲んでいる。目が退化してしまった白いカニだ。肉食のカニだからバクテリアや死んだ生きものを食べている。チューブワームも餌の対象だ。そのためにチューブワームは固いキチン質の管の中に身を隠すことができる。 ユノハナガニから身を守るためだ。

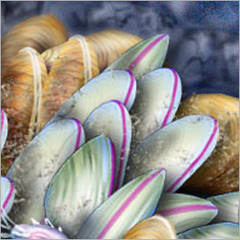

海底の温泉や湧水の海底に棲むのがシロウリガイである。一般の生きものには有害なメタンを体内に取り込んで硫黄酸化細菌から栄養をもらって育つのだ。 エラには多くの硫黄酸化細菌を飼っていて体液は赤い血のようだ。

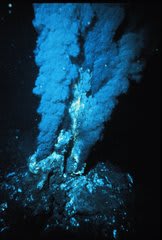

熱水噴出孔は海底の温泉である。そこに棲むチューブワームは羽根のようなエラは3℃、身体を隠す管は20℃、身体を支える管の根元はなんと80℃と言う。管の長さは2mを超えるのでそれぞれの温度差を冷たい海水で冷やしたり、温めたりしているようだ。

米海軍のシーラブ計画は海底居住実験だ。 海底に写真のようなハビタート(居住設備)を設置してダイバーがドライ空間で生活した。 海底で作業したダイバーはハビタートに戻るとシャワーを浴び、仲間と打ち合わせをして、食事をして、睡眠をとる。これらの設備が整っているのがハビタートだ。

沖縄や伊豆など日本でも多くのダイバーが潜水を楽しめるようになったのはフランスのクストーとデューマ、タイエの3人が考案したスクーバ潜水器が始まりである。 日本でも同様なデマンド式潜水呼吸器をそれ以前に開発した人もいる。 しかし、世界へ広めたのはジャクイブ・クストーの業績が大きい。

生きた化石とよばれるシーラカンスは南アフリカの近くとインドネシアで生き残っていた。現在も南アフリカ付近の生息数は数百匹と言われている。生息範囲もそれぞれの個体群は比較的狭い海域と言われている。 シーラカンスが生き残れたのは水温の温かい熱水噴出孔の存在とかかわりがあるのではとも言われている。