クラシックギター用のストラップをあれこれ物色していたのですが

面白いものがありやした。

「ストラップピンを自分でつけてもいいのだけど、穴あけるのもなんだかなあ。」

「ま 座って弾けばいいんでないかい。でもみんな立ってるし

自分だけ座ってるとなんかエラそうで.....一人だけ浮いてるみたいでやだ。」

ということで、例のサウンドホールに引っ掛ける首から下げるやつをつかっていたのですが、

両手をはなすと手前にギターがコロン。自分のギターならともかく借り物だと

洒落にならんときがあります。

ライブなどでマイクスタンドを調節せにゃならんとき、片手はきびしいですわな。しかも細いので長い時間だと首がきついです。そこで

LUTHIER ( ルシエール ) / LU-STRAP

これは良さげです。上からも吊ってるので両手はなしても安心。

某サウンドハウスでは3000円ちょっと。(諸費用いれて)

3000円かあ 3000円ねえ........

まあ 我慢すればいいかあ。と、ここであきらめたのなら、

ただルシエールの回し者。別にわざわざブログのネタにはしませんわな。そこで

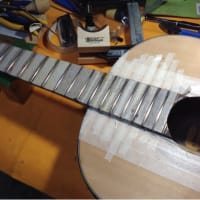

エレキギター用の普通のストラップ両端にフックをとりつけて、サウンドホール上下から引っ掛けるものを自作してみました。

これがなかなか使える。両手はなしても大丈夫。

この手のタイプのストラップは下手すると300円とかであるし

家にある不用のベルトでも代用できます。

ただ、普通のストラップのかけ方だとヘッド側が下がってしまう そこで

先ほどのお兄さんにもう一度ご登場していただいて

逆にかけるとけっこう安定しました。

面白いものがありやした。

「ストラップピンを自分でつけてもいいのだけど、穴あけるのもなんだかなあ。」

「ま 座って弾けばいいんでないかい。でもみんな立ってるし

自分だけ座ってるとなんかエラそうで.....一人だけ浮いてるみたいでやだ。」

ということで、例のサウンドホールに引っ掛ける首から下げるやつをつかっていたのですが、

両手をはなすと手前にギターがコロン。自分のギターならともかく借り物だと

洒落にならんときがあります。

ライブなどでマイクスタンドを調節せにゃならんとき、片手はきびしいですわな。しかも細いので長い時間だと首がきついです。そこで

LUTHIER ( ルシエール ) / LU-STRAP

これは良さげです。上からも吊ってるので両手はなしても安心。

某サウンドハウスでは3000円ちょっと。(諸費用いれて)

3000円かあ 3000円ねえ........

まあ 我慢すればいいかあ。と、ここであきらめたのなら、

ただルシエールの回し者。別にわざわざブログのネタにはしませんわな。そこで

エレキギター用の普通のストラップ両端にフックをとりつけて、サウンドホール上下から引っ掛けるものを自作してみました。

これがなかなか使える。両手はなしても大丈夫。

この手のタイプのストラップは下手すると300円とかであるし

家にある不用のベルトでも代用できます。

ただ、普通のストラップのかけ方だとヘッド側が下がってしまう そこで

先ほどのお兄さんにもう一度ご登場していただいて

逆にかけるとけっこう安定しました。

自分は40年も前に習いました、基礎練習はラスゲアードぐらいでした、なので今になってピカードやアルペジオなどの基礎練習です、今はDVDなどの動画で見られるので楽ですね、レコードを聴いていた時は目一杯の力で弾いているものと思ってました、それが案外サラッと弾いているのに驚きました、聞くと見るでは違いますね

札幌の飯○○先生のHP上に野村監督の引用で「下手な者ほど力を入れる」を読んで自分の事と知りましたね、p指は必ずアポヤンドで・・と、これが中々慣れるまで大変でした、教則DVDではトレモロまでアポヤンドでやれと、まあなんとも難しい弾き方、慣れるまで半年も掛かったでしょうか、無理をしたせいかp指が腱鞘炎になりました、歳を取ってからの無理は駄目ですね。

私の所に六太郎氏ギターが来たのは茂吉さんが幸雄氏の方を選んだからだったんですね、この六太郎氏ギターは黄色の下塗りがして有りました、道理でローズウッドの色が変だと思いましたTOPなんか木質まで染み込んでいたのでかなりペーパーで削りました、ネックは赤系統の下塗り、この際と言うことで低音に深みが増す様にと表面版の厚さ分布を変則的にしました、セラックの塗装と相まって明るく綺麗な音が出るのではないかな~・・と想像しています。

茂吉さんも別のギターの塗装をはがして見ては?、剥がしたらどうしたって塗らざるを得なくなりますよ、セラック塗りは難しいものじゃないです、ピカピカになって来ると嬉しくなって苦もなくせっせと塗り塗りです、まずけりゃペーパー掛けすれば良いのです、なにしろ塗膜は薄いですから楽なものです、と言うものの塗装は模型飛行機造りで色んな塗装を経験したからでしょうね、雄型から雌型を造って量産した時の雄型塗装は鏡面にしないと剥離しませんでしたから鏡面仕上では苦労しました、そんな造りをやっていたのでギターの改造は案外簡単に考えてやってしまうのでした。

ギターのストラップ、中々良いアイデアですね、買って済ますのは簡単ですが3,000円となるとちょっと考えますね、なにしろ1,000円以上もする物は高い!・・って思ってしまいます、弦なんか録音が終ると古いのと張替えです、もう切れるまで使いますね、擦れた所は少し移動させて・・と、普段は鳴っていれば良いのです、ジプシーも同じ事をやっていたんでしょうね(笑)。

やっていると言えるのかどうか....

怪しいとこですが....

受けてたのは札幌の飯〇〇先生のネット講座でした。「tenpo=100で8連符叩けないとピカードとは言えない」との言に衝撃を受けて、というか真に受けて、とりあえず単弦のみで挑戦したことがあります。76を何とか100にするまで

3年以上かかりました。(フレーズは弾けませんが)

「アルペジオ、トレモロをアポヤンドで」というのはきついですね。

たしかホセ・ルイス・ゴンザレスさんの教則本に載ってたので自分も練習してました。音の粒立ちが良くなりました。

フラメンコは今アルサプアの練習をしてます。youtubeなどではそれこそ機関銃のように弾きこなす動画もあってまさに親指芸の極致。すごい人がいるもんです。

>別のギターの塗装をはがして見ては?

実はかなり以前、やったことがあります。再塗装はラッカーで適当にやりました。まだそのギターはあるので練習台にしてみます。要領がつかめたらほかの楽器にもやってみます。

時折、ヤフーオークションに出ているのですが、「クラシックギター改造のノウハウデータCD」「ネック反り修理法、フレット打ち換え、調整データCD」等にもちょっと惹かれてます。以前、ネックアイロンを持っていて反りの熱修正をかけたことがありますが、トラスロッドのないギターには意味がないのを悟りまして、知人の息子のリペアマンに進呈しました。

今回のストラップ自作は、買えば高いですから......

とにかく2点支持で

手持ちのストラップをそのまま使ってというとこがミソでした。

自分も、張替え後の弦はとってあります。そういえば小山さんは頻繁に弦を換えるようでした。お古はお弟子さんの方にあげていたようです。

ギターのことになるとつい長くなってしまいますが、これからもよろしくお願いします。

サンチェスの1020のギターが順反がちょっとキツイのです、年数も経っていないのにこんなに反るのは乾燥不足なのか材料が悪いものなのか疑問ですね、両六太郎氏ギターは40年も経つのに反りは無いです。

ネックの反り直しを色々と読みましたがアイロンだと一時的に直ってもまた反るとの説明が多かったです、友人のリペアマンもボンドでの接着は駄目だそうです、ニカワを使っての接着だと“ヌルっと”溶けて直るそうです。

フレットを取り除いてペーパーを掛ける、又は太目の足のフレットを打つと直るそうですが13~20フレットをどうやって打つか思案中です、専用工具を買うなんてとんでもない出費ですから締め付けバイスででも工夫してみようかと思っています。

茂吉さんもやっぱりですか →「クラシックギター改造のノウハウデータCD」、欲しいですが恐らくネット上に載っているリペアの方法以外の事は書いていないだろう・・と思って思い留まっています、2,000円もしますから(笑)。

ネックの反りは大変ですよね。

季節によって具合も変わりますし

昔、中古屋で20kで買ったYAMAHA/CG-171SFは、全く反りがないです。自分のギターではこれと中出幸雄no30だけです。あとは大体、調弦時にやや順反りです。こんなもんだろうと気にせず使ってますが、厳しくなったとき考えようかと。

リペア関係のことをいろいろ調べると

専門工具は色々あるようですね。フレットプレスなる工具でフレットを打ち込んでいる動画もありました。

書いていて思い出したのですが、そういえば知り合いにベテランのリペアマンがいました。近所なんで色々聞いてみます。

確かタカミネのクラシック&フラメンコギターぐらいですね。トラスロッド入りは。

なぜかよくわかりませんが、トラスロッド自体、古くからある技術なのにクラシックでは見かけません。