最近は曲のコピー譜など、根気よく探せば意外とネットで拾えることもあるようで

重宝しますな。ギターソロの曲などは譜面やTAB譜にMIDIデータが付いていて

それらしい音で再生も出来るし、テンポやピッチも変えられるし。

どうしても無い場合は、海外のサイトから輸入もできるし 国内のものなら通販で入手できます。いい時代だわぁ。

それこそなけなしのお小遣いはたいて 譜面集やらコピー集をいちいち買ってたのが遠い昔。店頭になくて取り寄せたはいいがお目当ての曲が無かったり、

「FREE SOLO」「adlib」とくっきり書かれておたまじゃくしが無かったり、

そのくせ、「アーティストが誕生した歴史的文化的背景」などと講釈だけ充実してたりなど詐欺すれすれな物もあった。

そんなダマシを数多く喰らっていると どこのメーカーの譜面、どのギター弾きが採譜したコピー集の良し悪しもなんとなく掴めるようになってくる。

しかし欲しい何曲かのために、要らん曲も込みで2~3000円は当時(も、今も)きびしいものがあるので、耳コピーをするようになりやした。

当時はカセット時代で、聞くごとに劣化していきます。普通に聞くのではなく

耳コピですからそれこそ何十、何百回と聞き込みフレーズを聞き取るわけですからテープもやがてモコモコになり、テープが駄目になる。

なんかいい方法は?とあれこれ探してると オープンリールのテープレコーダーで テープスピードを落として聞き取る方法がみっかりましたが、あいにくそんなものは無し。

そんなある日、音楽雑誌に載ってたのが「必殺!カセット耳コピー術」と題して

カセットデッキに改造を施し、再生スピードを変える方法でした。

カセットデッキのモーターには速度調整用のネジがありそれをいじると。

元に戻すときは、あらかじめ音叉の440hzを録音したテープを再生して合わせれば良いと。

なかなか重宝しました。

あとは ギターアンプにつなげて聞き取ったり、ギター用のイコライザーやらコンプをかまして聞いたり等、今思えばたかが1曲の、しかも演奏するかどうかもわかんないフレーズのためにずいぶん要らん時間をかけたもんですわな。

下手したら楽器持ってる時間の大半が耳コピ。

あの時僕らは若かった。

昨今はパソコンに音楽データをぶち込んで、ピッチを調整し、欲しい帯域を強調し、タイムストレッチをかけて同じkeyでスピードを変えたり、曲を小節ごとにわけてマーカーをつけて何度も聞いたりなど、テープレコーダーを改造してた頃と比べると環境の進化はすごいものがあります。

ですが......結局テープレコーダーがパソコンに変わっただけで

相変わらず楽器と五線紙と鉛筆と消しゴム。そして耳。30年たってもこれは変わらない。

「欲しい曲 パソコンに入れて ENTERで 譜面になって プリントアウト」

ぐらいの芸当は出来てもよさそうなんだけどなあ。

あるいは 楽曲のサービスの形としてマルチトラックのまま販売とかダウンロードとか。お客さんのお好きなバランスでミックスしてくださいとか。

あらかじめ世界の一流エンジニアのミックスデーターがプリセットされていて

お客さんのお好みのエンジニアのミックスでお楽しみくださいとか。

まあ、譜面やらコピー譜、TAB譜など入手したり、耳コピして譜面におこしたり、それでもういつでも安心、演奏できる気になってそれで満足して本棚の肥やしになってる例が自分の場合、多々あるもんですからエラそなことは言えんのですが

結局、曲を手に入れることと 演奏能力は全く別のものですな。

Rock and Roll - Led Zeppelin

重宝しますな。ギターソロの曲などは譜面やTAB譜にMIDIデータが付いていて

それらしい音で再生も出来るし、テンポやピッチも変えられるし。

どうしても無い場合は、海外のサイトから輸入もできるし 国内のものなら通販で入手できます。いい時代だわぁ。

それこそなけなしのお小遣いはたいて 譜面集やらコピー集をいちいち買ってたのが遠い昔。店頭になくて取り寄せたはいいがお目当ての曲が無かったり、

「FREE SOLO」「adlib」とくっきり書かれておたまじゃくしが無かったり、

そのくせ、「アーティストが誕生した歴史的文化的背景」などと講釈だけ充実してたりなど詐欺すれすれな物もあった。

そんなダマシを数多く喰らっていると どこのメーカーの譜面、どのギター弾きが採譜したコピー集の良し悪しもなんとなく掴めるようになってくる。

しかし欲しい何曲かのために、要らん曲も込みで2~3000円は当時(も、今も)きびしいものがあるので、耳コピーをするようになりやした。

当時はカセット時代で、聞くごとに劣化していきます。普通に聞くのではなく

耳コピですからそれこそ何十、何百回と聞き込みフレーズを聞き取るわけですからテープもやがてモコモコになり、テープが駄目になる。

なんかいい方法は?とあれこれ探してると オープンリールのテープレコーダーで テープスピードを落として聞き取る方法がみっかりましたが、あいにくそんなものは無し。

そんなある日、音楽雑誌に載ってたのが「必殺!カセット耳コピー術」と題して

カセットデッキに改造を施し、再生スピードを変える方法でした。

カセットデッキのモーターには速度調整用のネジがありそれをいじると。

元に戻すときは、あらかじめ音叉の440hzを録音したテープを再生して合わせれば良いと。

なかなか重宝しました。

あとは ギターアンプにつなげて聞き取ったり、ギター用のイコライザーやらコンプをかまして聞いたり等、今思えばたかが1曲の、しかも演奏するかどうかもわかんないフレーズのためにずいぶん要らん時間をかけたもんですわな。

下手したら楽器持ってる時間の大半が耳コピ。

あの時僕らは若かった。

昨今はパソコンに音楽データをぶち込んで、ピッチを調整し、欲しい帯域を強調し、タイムストレッチをかけて同じkeyでスピードを変えたり、曲を小節ごとにわけてマーカーをつけて何度も聞いたりなど、テープレコーダーを改造してた頃と比べると環境の進化はすごいものがあります。

ですが......結局テープレコーダーがパソコンに変わっただけで

相変わらず楽器と五線紙と鉛筆と消しゴム。そして耳。30年たってもこれは変わらない。

「欲しい曲 パソコンに入れて ENTERで 譜面になって プリントアウト」

ぐらいの芸当は出来てもよさそうなんだけどなあ。

あるいは 楽曲のサービスの形としてマルチトラックのまま販売とかダウンロードとか。お客さんのお好きなバランスでミックスしてくださいとか。

あらかじめ世界の一流エンジニアのミックスデーターがプリセットされていて

お客さんのお好みのエンジニアのミックスでお楽しみくださいとか。

まあ、譜面やらコピー譜、TAB譜など入手したり、耳コピして譜面におこしたり、それでもういつでも安心、演奏できる気になってそれで満足して本棚の肥やしになってる例が自分の場合、多々あるもんですからエラそなことは言えんのですが

結局、曲を手に入れることと 演奏能力は全く別のものですな。

Rock and Roll - Led Zeppelin

つたない僕ですが、ウニャ・ラモス、レイモン・テブノーは随分耳コピしました。現在、実演してるのは0曲。最近は音楽全部パソコンに入れて15,000曲を越えたとか喜んでますが、ちゃんと聞き込んだのは千曲もないと思います

今度ジョンポール常時林檎さんの小説を読ませてもらえませんか?

オーディオ好きの叔父から不用品をもらって改造しました。

今更ですが「los chalchaleros」

いいですね すこしづつ聞き取りを始めてます。実際に演奏できれば楽しいでしょうが、無理なら多重録音という道楽もあるし。

以前、jojonoseさんに送った「不幸のトゥクマン」。シリーズで作ろうかな、などとたくらんでます。

>ジョンポール常時林檎さんの小説

ははは。もう30年前のことなもんで

手元にもないし、内容もほとんど覚えてないです。あしからず。

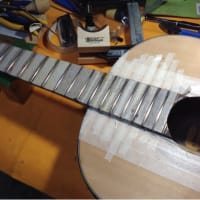

プレゼントされた六太郎ギターA-3、もう一台の六太郎ギターA-8と同時進行でのセラック塗り、塗装落しのゴシゴシで肩を痛くしてしまいました、なんか小山さんに「無理しなさんな」と言われている感じで小休止です。

そうそう私の所に来たA-3ギターの前の持ち主の方からメールが来ました、ちゃんと見ていたんですね、小山さんの縁と言う事でメル友になる事にしました。

耳コピ、これはレコードからやりましたね、速度も調整出来ました、カセットテープだと戻す手間が面倒でしたし速度調整も出来ませんでした、そうですか可変の部品があったのですか

今はPCで音程も変わらずで楽ですねA-B間何度でも繰り返してくれますからね、まあそれでも採譜はかなり時間が掛かります、いちいちギターを鳴らして音を確かめながらです、友人に音を聴いて「今のは“C”」と言うのにビックリでした、じゃこの曲の採譜をと言ったら採譜は出来ないと言われました

まあ我々のやっている音楽には楽譜が無いも同然ですからひたすら採譜でしょうね。

昔の動画懐かしい曲を聴きました、ブルージーンズの「ヒッピヒッピシェイク」なんかも好きでダウンロードしました、YouTubeはいいですね。

六太郎ギターの音源アップ期待してます。

それにしてもギターの改造をご自分でやられるのはすごいですね。yokoyamaさんの改造ページを見て2ホールにしました。

さすがに塗装までは手が出ないですが、そのうちチャレンジしてみようかと思います。

自分はギター暦だけは長いのですが(長いだけです)寄り道につぐ寄り道で、

ちゃんと先生について習ったことがありません。そのくせ通信講座は雑多に受けてました。

フラメンコギターは札幌の某先生のネット講座を半年。「超初心者」コース。

音の出し方はほんとに勉強になりました。

弦の反動を感じて音を出す。というものですが、やはり弾き始めは力が入り思うようにいきません。力が入ったまま弾き続けると指の付け根に痛みが入りしばらくお休みとなります。

フラメンコはほんとに「なんちゃって」の域なんですが、無謀にもパコ・デ・ルシアの曲集を買い込んでゆっくりやってます。速度も音色もダメダメですが発見も多いです。

右手もさることながら まず左手の拡張ができなければ音すら出せない。きびしいもんですね。

カセットテープ耳コピでのテープ操作は後年、演劇の音響を担当したときに役立ちました。

レコードから直接はやりませんでした。

テープなら傷めてもまたダビングし直せばイケますが。針とレコードのダメージを考えると ちょっと......

長くなりましたが、HPの更新楽しみにしてます。